開校時間 | 平日16:00~21:40 祝日14:00~19:00 |

|---|

定休日 | 土曜※・日曜 土曜は不定期開校 |

|---|

対象学年 | 中学生(市内公立中) 高校生 |

|---|

塾長ブログ【大学受験】

センター試験まで1週間を切りました。

2019年01月14日

今週の土曜日からセンター試験が始まります。

特に国公立大を受験する子は、第一の関門になります。今はセンターに向けてラストスパートをかけて取り組んでいると思います。

この時期は過去問をまわしていくことも大切ですが、メンタルコントロールも重要になります。

例えば過去問を時間を測ってやるときに、目をつむって本番の想像をしてみて下さい。

何十人といる受験生。静かでピリピリとした教室の雰囲気。「はじめ」の合図を皮切りに一斉にページをめくる音。鉛筆でカツカツ書く音。

本番の雰囲気を想像してやると、緊張感も生まれます。想像しただけなのに、その雰囲気に慣れることもできます。それほど人間の想像力と言うのは豊かなのです。

センター直後に「あれやっとけばよかった」と後悔することの無いように、今やろうと思ったことは全部やりましょう!ただ無理をしてはいけません。まずは体調管理に努めて、万全の状態で受験に臨めるようにしましょうね。

11月は12月からのセンター演習に向けたアイドリング期間

2018年11月06日

11月になりました。センター試験まで80日を切りました。

多くの高校が、本格的なセンター試験の過去問演習を12月から始めます。

徹底した時間管理と、問題量をこなしていくことで、センターの点数は大きく変わってきます。以前当塾に通っていた子は、10月の模試で520点台でしたが、当日は630点と、100点以上点数を上げました。

ついに11月、大学受験はいよいよ佳境です!

2018年10月31日

10月はほぼ毎週模試がありましたが、11月はありません。残す主要模試は12月のセンタープレのみになりました。

基本的に模試の判定と言うのはあくまで目安なので、そこまで固執する必要はないよ、なんて言われていると思います。A判定、B判定をとっても落ちる子は落ちますし、C判定、D判定でも受かる子は受かります。

この判定と言うところにもう少し言及すると、私は記述模試の判定はそこまで気にしていません。

マーク模試は、出題形式が本番とほぼ同じです。一方記述模試は、いろいろな大学の試験に対応できるよう、英語であれば、長文はもちろん、文法、英作文、和文英訳、和訳など、ほぼすべての形式で出題されます。そのため問題数も割と多めになり、余裕をもって解き切るにはかなり時間配分を気にしてやる必要があります。

時間がなくて最後の方が解き切れない、なんて子も多いのではないでしょうか。

数学や国語などの他教科も各大学の出題傾向を考慮しているわけではありません。

その時点での偏差値ははっきりするかもしれませんが、志望校合格に必要な力を直接反映しているとは限りません。

大学受験で大切なのは戦略です。毎年出題形式が決まっているので、受験までにどういった力を付ける必要があるのか、どんな問題を解く力が必要なのか、どんな時間配分で解く必要があるのか、など細かい所まで戦略立てて取り組むことができます。

センター試験後、皆集中的に準備して受験に臨んできます。今の記述模試で出された偏差値や判定にあぐらをかいていると、当日痛い目を見ることになるかもしれません。

どういったところで減点されているのか、どうしたらもっと加点できるのか、しっかり戦略立てて取り組むようにしましょう。センター試験まで80日を切りました。受験も佳境です。のこり2ヶ月、悔いのないように頑張りましょう。

2021年1月のセンター試験から英語の民間資格が大学受験に使えるということで、、

2018年09月27日

2018年9月現在高校1年生の子からセンター試験が廃止され、新しい大学入学共通テストに移行します。英語は英検やTOEFLなどの民間資格を最大2回、高3の年の4月から12月の間に受験し、その点数を大学受験に使えるようになるということです。

2025年の1月からすべての受験生が、こういった英語の民間資格が大学入試としての位置づけになります。

高校3年生の4月から12月の8ヶ月間で2回受験し、その成績を利用するということですが、これはつまり高3の4月には受験できるレベルにまで英語を高めていく必要があるということです。

これは結構大変なことです。

英語、とくに長文読解や英作文などは短期間で何とかなるものではありません。当塾では、2年生の1月から英単語や文法、構文解釈などの基礎固めをしてきて、ようやく夏休み明け位から少しずつ結果に表れているような感じです。一朝一夕で英語は完成しません。

それが3年の4月~12月のテストに照準を合わせるとなると、2年生の春くらいからは準備を進めたり、練習として試験を受けたりと対策をする必要が出てきます。

高3の夏に一気に勉強量を上げるような取り組みでは当然間に合わないということになり、ますます勉強の計画性が重要になります。

さらにTOEICやTOEFLなどに早めに慣れておくことがそのまま大学受験の英語の点数につながることになります。

今のところ、2021年の試験から民間資格を利用できるようになる予定ですが、東大が民間資格の提出を必須としない方針を固めたため、他大学の受験にも影響が出てくるかもしれません。

今後英語学習に大きな変化が出てくるのは必然なので、それに応じて取り組みが変わるのも避けられません。勉強のやり方や計画性も今までと大きく変わって来るでしょう。

センター試験の実質対策期間はあと2ヶ月です。

2018年09月17日

いろいろな勉強法のブログや書籍を見ていると、センター対策は12月からでも間に合う!と書いてあるものが多々あります。しかし、それを真に受けて12月から過去問を解きまくったとしても、しっかり効果が出る子と全く伸びない子に二極化すると思います。

センター試験は学力を測る試験というより、どちらかと言えば情報処理力が試されます。

短時間に効率的に解き進める力、緊張の中で解くメンタル、など知力以外の部分が大きく影響します。センター試験の問題を時間をかけてやれば、そこまで難しくありません。問題も実は定期テストレベルです。

12月の過去問演習で実力を伸ばせる子は、しっかり基礎を固めた子です。

基礎的な知識が備わって居れば、あとは情報処理の実践的練習をすることで安定して得点することができるようになります。

一方で、基礎を疎かにした子は、情報処理力は向上しても点数が安定しません。

不安な気持ちのまま当日を迎えることになってしまうでしょう。

12月以降の演習はあくまで情報処理力向上の演習であり、実際の知識の復習はそれまでに大方仕上げていなければなりません。つまり実質的な対策期間はあと2ヶ月ほどということです。

この2ヶ月で、しっかり基礎を確認していきましょう。特に今までの模試で平均以下しか取れていない教科があれば重点的な復習が必要です。そういった教科を12月からやっても間に合いません。勝負はあと2ヶ月です!

お盆は受験生の真価が問われる。

2018年08月10日

当塾は下記の期間休校となります。

8月11日(土)~17日(金)

18日(土)から再開します。

お盆休みは学校の補習もなくなり、当塾のように塾も休校期間に入る所が多いようです。

本当の意味で丸1日自分で勉強をしていかなくてはなりません。

塾や学校なら先生の目もありますから、それなりに律して取り組むことができますが、それが無くなった時に自分に厳しく取り組めるかが、受験生の真価です。

高校生は模試判定がC判定以下なら、丸1日必死で勉強漬けが基本だと思います。と言っても

例えば午前8時~11時(3時間)、13時~18時(5時間)、21時~24時(3時間)と間にかなり余裕を持たせても最低10時間の勉強時間は確保できます。

勉強漬けと言ってしまうと何時間ぶっ続け、みたいな印象ですが、これならそんなにハードルは高くないですね。

私が受験生のころはD判定で夏休みに突入したので、夏はこれくらいを基本でやっていたような気がします。ボーダーに届いていないのですから、周りのライバルよりやらないと差が縮まらないのは当然です。自分が頑張ったと思った勉強量でも、それがライバルの平均だったら差は縮まらないわけです。だから必死です。同じ大学を目指すライバルたちがどれくらい勉強しているか、なんて知りません。最大限やるしかないんです。(私は連続3時間が集中力の限界だったので、午後の5時間のときは間に30分ほど休憩を入れました。)

もちろん時間がすべてではないですが、それくらいの必死な姿勢があって然るべきです。何度も言いますが、ボーダーに届いていないのに余裕でいられるわけがないはず。ライバルより自分は劣っている、と常に考えて取り組まなくてはなりません。それが最低限持つべき危機感です。

1日5時間程度しか勉強しなかった子と1日10時間勉強した子では、7日で35時間分の勉強時間の差が出てきます。現役生が一番伸びる時期の35時間の価値。ともすると合否を左右するくらいかもしれません。

センター試験まであと161日。半年切っています!1週間後に一回り成長した姿で会えることを楽しみにしています!

たった1校しか受験できないことに緊張感をもちましょう。

2018年05月11日

県外の方に言うと驚かれることもあるのですが、愛知県の公立高校受験制度では、公立高校は2校受験でき、第一志望が落ちたら、必然と第ニ志望への進学となります。両方落ちていたら(通常こうならないよう受験校を設定するものですが)私立への進学か、二次募集となります。

他県は、1校受験のところが多いようです。こういった背景もあり、愛知県の高校生の中には、国公立大学の受験も複数回チャンスがあると思っている子も多いのではないでしょうか。

このタイミングに自分の大学受験を少し振り返ってみる

2018年03月13日

一度自分の受験の失敗経験を振り返ってみようと思います。自分の今の指導のほとんどが失敗経験から学んだことです。これをやっていると辛い受験生活が待っているよ、ということから、これを反面教師にして皆さんには頑張ってもらいたいと思います。なぜこのタイミングでわざわざ振り返るのか、というのは最後まで読んでもらえればわかると思います。

大学入試に向けた受験勉強で一番大切な時期はいつ?

2017年12月13日

ずばり夏休み!だと思っていませんか??

受験の山場は夏休み、なんて受験業界でもよく言われることです。

その言葉を信じて、夏休みから本格的に頑張ろうと思っている子もいるのではないでしょうか。

その考え、今すぐ捨ててください。

「受験の山場は夏休み!」は夏期講習を獲得したい塾業界の放言だと私は勝手に思っています。

単純に学習量だけで言えば、夏休みは山場といえなくもないですが、学習効率を最大限に上げて、質でも量でも夏休みを本当の山場にするためには、入念な基礎作りが必須です。

ずばり大学受験に向けた勉強で一番大切な時期は、夏休みまでの1月~7月です。

この約半年間に、2年間学習してきた内容の基礎をしっかり固めなくてはなりません。

それができて初めて、夏休みに実践的な受験対策が可能になるのです。

たまに夏休み前に高3生で相談があります。部活が終わって一息してそろそろ頑張ろうと思います、という子が結構います。

頑張るのは当然ですが、自分が基礎から学習しよう意気込んでいるときに、周りの子はすでに基礎作りを終えて、大学受験の2次試験対策をしていることになるわけです。この時点で大きな出遅れです。焦って周りに合わせて二次試験レベルの勉強に手を付けて、全く解けずに自信喪失し、基本からやろう!と思う頃には夏休みが終わってしまう…

夏休みから頑張るとこうなってしまいかねません。

大切なことなので、何度も言います。大学受験で重要な時期は基礎作りをする1月~7月です。当塾の新高3生もすでに動き始めています。来年の夏休みを本当の意味で山場にできるよう、早めの準備をしていきましょう。

☆合格おめでとう!☆

2017年11月18日

専門学校の受験で、指定校推薦で2名、公募推薦で1名が合格しました!

3人とも本当におめでとう!

特に指定校推薦は、1年生から3年生の1学期までの成績がすべて必要なため、1年生のときからしっかり定期テストを頑張って、良い成績をキープしていかなくてはなりません。

合格した子の一人は、「推薦で専門に行くために1年生の時から頑張ってきた」と胸を張って言っていました。努力を続けた成果ですね。よく頑張ってくれました!

もう一人は高校受験も見てきた子なので、頑張っている姿をずっと見てきました。その努力が報われて本当に良かったです!

指定校推薦は1年生のときからしっかり頑張って成績を残してきた子だけに与えられるご褒美のようなものです。努力が報われて本当に良かったですね!!

大学入試新制度でCBTの導入が検討されている件

2017年05月11日

2020年以降の大学入試新制度において、センター試験が廃止されることはよく知られている事実ですが、CBTの導入が検討されていることはあまり周知されていないように思います。

模試を有効に使うべし

2017年05月06日

いつかの記事で、受験勉強とは【受験当日までに、志望校に合格できる最低限の点数を取れるようにするための勉強】と言いました。

そして最低限の点数と自分の実力を把握できる唯一の機会が模試です。受験勉強において、模試への取り組みは1位、2位を争うくらい重要です。この模試への取り組みが合否を分けるといっても過言ではありません。

しかし多くの高校生が、模試を何となく受けているような気がします。特に高3は、毎月のように模試がある分、1つ1つを疎かにしがちです。貴重な機会を無駄にしないよう心がけることが重要です。

主に高校で行われる模試は、河合塾の全国統一模試、ベネッセの進研模試とベネッセ駿台の模試の3つくらいでしょう。

特に新高3生はスケジュールをしっかり把握していますか?最初の模試はいつですか?それはマークですか、記述ですか?どの模試の結果がドッキングされて判定されますか?

きっと正確に答えられる子はほぼいないでしょう。まずはこれらを知った上で戦略を立てることからです。年間予定表を見れば大体のっています。

今日が今年度最初の模試だったという学校も多いと思います。

必ず今日明日中には直しをしましょう。テスト前で課題もあって大変だと思うので、まずは一通り解き方を確認し、定期テストが終わったら再度解き直しをしましょう。

1回1回の模試が、今の自分を振り返ることができる貴重なチャンスです。決して無駄にすることのないように意識的に取り組めるといいですね。

大学入試新制度まであと3年

2017年01月16日

センター試験も終わり、受験熱がいったん収まって、受験生は二次試験に向けて切り替えて準備を進めていく時期に入りました。

ご存じの方も多いと思いますが、この一発勝負のセンター試験も現在の中3の学年から廃止になります。

そのために必要な心構えは今のうちから準備が必要です。なぜなら新制度の下では、「受験生」や「テスト週間」といった、現在では至極当然な概念がなくなる可能性があるからです。

上記のリンク先の記事を見ていただければ大体の新制度の内容はご理解いただけると思います。最大のポイントは「在学中から入学試験がある」という点です。

もちろんまだ草案の段階なので、確定ではありません。どのように実施されるのかは実際のところまだよくわかっていませんが、現在公開されている答申を見る限り、高校2年から入学試験が行われる可能性があります。

このことが何を意味しているか。まず「受験生」という概念が変わります。受験生=高3ではなくなるわけです。高2から入学試験があるのなら、高1が受験生ということになります。そして高校2、3年に複数回テストがあるということであれば、高校生=受験生ということになり、そもそも受験生、という言葉が意味を持たなくなります。

そしてなにより、勉強への取り組み方が大きく変わります。

受験生だから頑張る、とかそんな言葉は死語になります。高1から受験勉強が始まることを考えれば、普段の勉強がすべて受験勉強ということです。

分からない問題をそのまま放置したり、学校の授業を疎かにしたりすれば、それはそのまま受験放棄を意味することとなります。

しかし今多くの子が普段の学校の授業をさほど重要だと考えていないのではないでしょうか。

これこそが何より問題視すべきことです。

毎日何の気なしに受けている学校の授業が、突然予備校の入試直前対策並みに重要度が増すわけです。そのギャップに果たしてついていけるでしょうか。

そんな新制度があと3年で施行される予定です。今の子供はほとんどの子が受験=3年生、だと思っています。それが突然変わるわけですから、そのための準備は必須ですよね。

まずは、「いつテストがあってもいいように、普段の授業を大切にして、1つ1つしっかり理解すること」です。そしてそのためには授業の予習は必須です。授業の予習を当たり前のようにやっていく習慣付けは、早ければ早いほど良いです。

そして予習をするためにはそれだけの時間を確保しなければなりません。勉強の仕方を考え直さなくてはいけなくなるわけです。

現在中学生の子は、勉強のやり方を一番学ばなくてはいけない世代です。来る新制度に向けて早いうちから準備をしていきましょう。

受験生へ

2017年01月12日

いよいよ本格的に受験シーズンです。この時期、精神的に不安定になったり、不安な気持ちに駆られたりする子が多くなります。

こんなんで大丈夫だろうか。落ちちゃうんじゃないか。

人間は弱い生き物です。プレッシャーを感じない子などいません。

何かに臨むとき、人はどこかで必ず不安を感じています。しかしそれは「不安やプレッシャーを感じる資格のある人」だけです。

一生懸命に頑張った子は、どこかで「この頑張りが報われなかったら…」と考えます。これがプレッシャーの源です。しかしこれは一生懸命頑張っているからこそ生まれるものですよね。

別に落ちてもいいし!と対して勉強せずに受験に臨む子(そんな子いないと思いますが)は、プレッシャーなんて感じないでしょう。

プレッシャーを感じているということは、それだけ受験に向けて本気で努力している、ということです。

努力したことがすべて報われるとは限りません。これは当然です。しかし報われるのは努力した人たちだけです。

どんなに優秀な子でも、ボーダーに満たない子でも、受かるときもあれば落ちるときもある。それが入試です。

今、プレッシャーを感じている子、不安に駆られている子。

その気持ち良くわかります。でも大丈夫です、それだけ頑張って勉強しているということであり、その努力の跡は無駄には決してなりません。不安なのは君だけじゃない。みんな同じです。まだ来てもない未来のことを考えて嘆くより、今目の前にあるやるべきことに集中しましょう。未来のことなんで誰にも分かりません。分からないことを考えても意味がないのです。

私はセンター試験でボーダーに満たず、合格率40%と言われて吹っ切れました。落ちるかもしれない、とかくだらないことを考える時間をすべて、知識を入れる時間に使おうと決めたんです。

要は気持ちの持ちようです。ネガティブな未来を想像して嘆く暇があれば、合格した自分を思い浮かべて、自分を奮い立たせて目の前の問題に集中しましょう!あと数ヶ月で全て終わります、ラストスパートです!

明日から国公立入試!

過去問取り組んでいますか?

2015年12月18日

センター試験まであと28日、愛知県公立入試まであと79日となりました。

高校生にとっては佳境に入り、追い込みをかけている子も多いと思います。さすがに高校3年生のこの時期に、勉強何をやればいいの?と思っている子はいないと思いますが、今やっている勉強に不安を感じている子は多いのではないでしょうか。

この時期の勉強の軸はもちろんセンター試験過去問、もしくはセンター形式の実践問題集です。過去問やっているだけでいいの?と疑心暗鬼になる気持ちもわかりますが、センターに関しては過去問をやるだけでもしっかり意味があります。

なぜなら、センターに必要な力は、本来の学力(論理的思考や暗記etc)ではなく情報処理能力だからです。

限られた時間でどれだけ情報を処理し、入力してきた情報を出力するか、それを問うのがセンター試験です。そしてこれらの処理能力というのは、何度も同じ作業をしていく中で鍛えられます。

過去問を10年分くらい解けば、自分が毎回点数の取れない内容が浮き彫りになってきます。それをピンポイントで叩いていけばいいのです。

これらのことは高校入試にも言えます。センター試験同様、公立高校入試も出題形式が毎年変わりません。何年分か解いてみれば、

・この時間までに、ここまでは解いていないといけない。

・この形式の問題は、毎年こうやって解いてる。

・この形式の問題は、こういうミスが起こりやすいから注意。

など、経験則として分かってきます。これらの経験は、数年分を短期間で一気に行うより、日々コツコツ取り組む中で自然と自分の中で気づいていくものです。

「公立入試対策は2月くらいからでいいや」なんて言っていては遅いですよ。ESTの生徒は中学生も高校生も今月から過去問を始めています。(これでも少し遅いくらいです)

まだやってない、という子は今からでも少しずつ始めていきましょう。

受験対策始めましょう!

2015年05月12日

皆さん、こんにちは。今年ももう半年が過ぎようとしていますね。

高校生のみなさん、もう受験対策は始めていますか?センター試験まであと248日です。この数字、「まだ248日もある」と取りますか?「もう248日しかない」と取りますか?

受験を意識して勉強している人は、おそらく後者です。特に国公立大学を受験する生徒は、受験教科も多いため早めに準備をしなければいけません。1つでも穴があるとそれが命取りになってしまいます。

ではいつぐらいから受験勉強するべきなのか。と思っている人はもう出遅れています。

「夏休みが始まる前までに基礎を完成させる!」

夏休み前までに、教科書レベルの内容はすべて復習しておくのが理想です。

数学や理科であれば、公式や定理とその成り立ちを、英語であれば文法語法を確実に復習しておくことで、夏休み中の学習を有意義なものにできます。

夏休みからやればいい!と言って下準備をせずに夏休みから勉強し始め、表面的な基礎知識しか身に付かないまま、夏を終えることが一番危険です。

夏休みという受験の天王山を有意義なものにするためには、夏までの4~7月までの過ごし方がとても重要なのです。

ちょっとチェックです。

【数学】①正弦定理、余弦定理、加法定理を書ける。②逆裏対偶の意味を理解している。 ③ユークリッド互除法が解ける。

【英語】①5文型を理解している。 ②不定詞の3用法がわかる。 ③自動詞と他動詞を区別できる。

どうでしょう。これらはどれも教科書レベルの基本で、多くは1年生のときにやっています。覚えていたでしょうか。

1つでもできないものがあれば、復習不足です。まだ5月、間に合います。今からしっかり計画を立てて、夏に向けて学習を進めていきましょう。

1 2

2026年度定員情報

・塾全体の定員に達した場合は募集を停止致します。興味のある方はお早めにお問い合わせください。

・新中1は2026年1月12日の週から、新中2,3年生は2026年2月16日の週から通塾体験が可能です。

新中1…2~3人

新中2…1~2人

新中3…3~4人

新高1…1~2人

新高2…2~3人

新高3…1~2人

お問い合わせ

フォームでのお問い合わせは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINEでお問い合わせ

友達追加をして、お気軽にお問い合わせください!

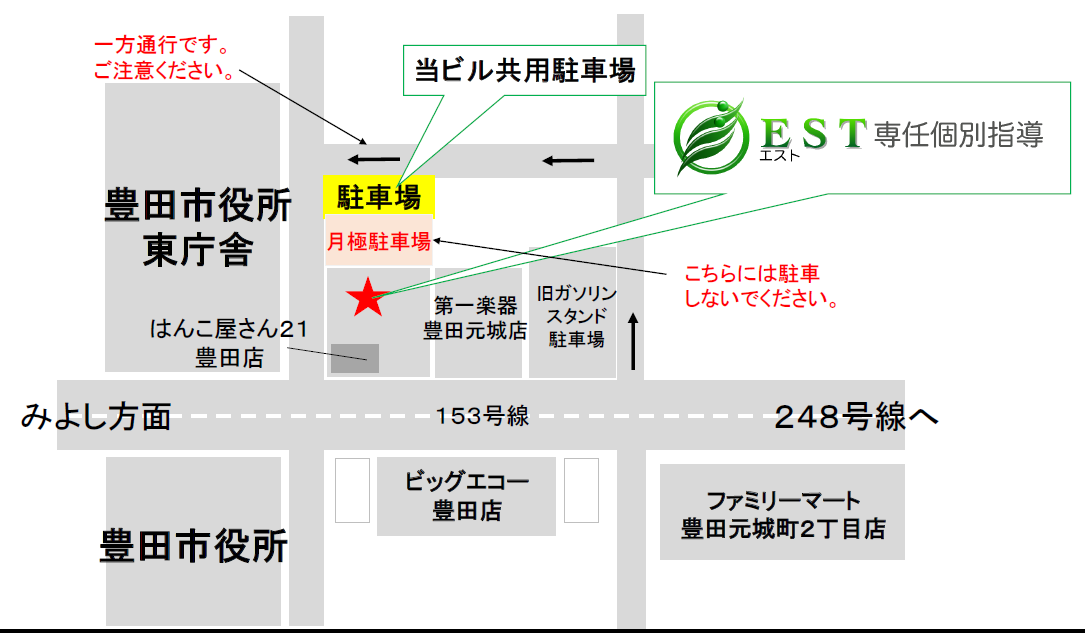

アクセス

住所

〒471-0024

愛知県豊田市元城町4-19-1名古庄ビル2階

豊田市駅から徒歩7分

駐輪場あり

ビル共用駐車場あり

詳細図

営業時間

平日16:00~21:40

祝日※14:00~19:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

※講習期間を除きます。

規定休校日

土曜・日曜 / 年末年始・お盆・GW

※土曜不定期開校(月間予定表)