開校時間 | 平日16:00~21:40 祝日14:00~19:00 |

|---|

定休日 | 土曜※・日曜 土曜は不定期開校 |

|---|

対象学年 | 中学生(市内公立中) 高校生 |

|---|

塾長ブログ【小中学生】

答え合わせは一気にやるべきかこまめにやるべきか。

2019年8月26日

当塾の中学生は現在テキスト演習真っ只中で、それぞれテスト範囲の演習を期限までに終わるように考えて進めてもらっています。

その中で気づいた、答え合わせのやり方について今回は解説していこうと思います。

どちらのやり方が効果的でしょうか。

夏休みを有意義に過ごすために意識すべきこと。

~中学生編~

2019年7月16日

来月から夏休みに入ります。中学1年生は中学生生活初の夏休みです。部活もあり、忙しくなるでしょう。中2も同様でしょうが、一度経験している分、課題の取り組みなど勝手が分かっているはずです。去年後半に焦って宿題をこなした子はその反省を生かしたいですね。中3は7月に部活を引退した子は、本格的に受験勉強に取り組む時期です。とはいえ、初の受験前の夏休みで皆がどれほど勉強しているのかよくわからないと思います。

このようなことも含め、どういうことを意識して夏休みに入ればより有意義に過ごせるかを、各学年で考えてみたいと思います。

中学生の皆さん、テストお疲れさまでした!

2019年02月19日

中学生は先週、年度最後の学年末テストが終わりましたね。今週から結果が続々と返ってきていると思います。

今はテストの答案しか返ってきていませんが、この2ヶ月半ずっとその子の勉強を見てきた私にとっては、答案を見ればその子なりに努力ができていたか、そうでないかはよく分かります。

例えば、特に英語や数学ではポイントとなる問題や単元があります。その単元は受験でも問われやすいので、授業でも重点的に取り組みます。

それら重点的に練習した問題がどれだけできているかを私はしっかり見るようにしています。

塾でどれだけ努力しようと、塾に来ていない日にやらなければできるようにはならない、というのはブログでもずっと言ってきています。塾の授業でできていた問題なのに、テストではできていない、となれば、普段の勉強の取り組みが不十分だということが分かります。

また答案をよく見ると「知識・理解」や「表現」など、教科によって細かく評価基準が分かれています。

どの評価基準でどれだけ得点できているかでもその子の取り組みが見えてきます。

例えば「知識」で得点できていなければ、暗記がしっかりできていなかったということが分かりますし、「表現」(英語)で得点できていなければ、理解した内容を自在に使いこなすまで定着していなかったことがわかります。

それらを細かく見ることで次のテストに向けた取り組みを明確にすることができます。

次回の前期中間テストは6月頭です。間に春休みやGWをはさみます。内容としても割とゆとりがある分、平均点も上がりやすいです。特に新3年生にとっては非常に重要なテストです。

当塾の生徒は今週から次のテストに向けて取り組み始めました!過去のテストは反省すべきところは反省し、生かすべきところは生かしながら、切り替えて取り組んでいきましょう。

中学生はテスト2週間前になりました!

2019年01月28日

当塾のテスト対策は3週間前から始まります。多くの子がテスト範囲までの予習は先週までにすべて終わらせ、さっそくテキストやプリントなどで復習に入っています。

普段の授業や家での予習をしっかり取り組めた子は課題もほとんど終わっており、来週テストがあっても平均点はとれるだろうな、という子が多いです。

最初の面談などでこの話をすると少しおどろかれます。まだテストまで3週間あるのに、もう課題終わってるの?みたいな具合に。しかし、これはテスト勉強の計画としては当たり前のことです。

この取り組みを当たり前にするためには、当然普段の勉強の進め方が重要になります。

当塾の授業は、頑張った分だけやれることが増え、サボった分だけ補習が増えるという、自分の取り組みがすべて自分に返って来る仕組みになっています。

そのような環境に置かれることで、まずは主体的な取り組みができるようになることが、初めの一歩です。与えらえる勉強ではなく、自分で考えて進める勉強です。

もちろん最初はしっかりフォローしますのでご安心ください。

さあテストまであと2週間、しっかり準備を進めていきましょう。

普段の取り組みとテストの結果はちゃんと関係しています!

2018年12月04日

中学生のテストが続々と返ってきています。

中学生はテスト間の2ヶ月(厳密にいえば1ヶ月半)で、どのように予習を取り組んできているかを重要視したカリキュラムを組んでいます。

そして、その取り組みの評価が高い順に、ちゃんと点数を取ってきています。

①毎日予習できている。もしくは1週間の決めた日時にやるべき量をこなす取り組みを継続できている。

②毎週着実に小テストをこなし、課題を並行して取り組めている。

③期限(テスト3週間前)までに余裕をもって終わらせることができている。

これらがしっかりできた子は、全員ちゃんとテストに反映させることができました。

逆にできていない子は、ちゃんと下げる結果となりました。

①の取り組みについては、1回の予習はせいぜい15~30分程度でOKです。全然ハードルの高い取り組みではありません。この程度の取り組みを続けるだけでテストでできるようになるわけですから、簡単なものです。

勉強ができない子こそ普段からコツコツ取り組むことが必須です。

勉強ができないのにテスト前に詰め込んでできるようになるわけがないのですから。

もう学年末テストに向けて動き始めています。

今回できた子はさらなる高みへ突き進んでいきましょう。できなかった子は取り組みの反省をしましたよね!反省した上で、しっかり改善して、今から準備を進めていきましょう。

1度の失敗なんて何の問題もありません!大切なのは同じ失敗を繰り返さないこと!頑張りましょう。

中学生はテスト前最後の土日。今までの取り組みの差が如実に出ます。

2018年11月25日

テスト前最後の土日ということで、休日返上で塾を開けています。みんなよく頑張っています。特にここ数カ月で塾生の仲間入りをした中学生たちは、モチベーション高く取り組めています!

さて、今このタイミングで課題が1周しか確認できていない子いませんか?ましてや今、終わっていない子なんていませんよね?

こんなギリギリの取り組みをしている子は、終わらせることが目的となっているので、どれだけやってもきっと頭に入っていないと思います。

課題を終わらせるために一生懸命やっただけなのに、それを努力と勘違いして、「頑張っているのに結果が出ない」なんて考えている子、いるのではないでしょうか。

テスト週間は課題を確認する期間です。決して課題を終わらせる期間ではありません。テスト週間に入る前に課題を終わらせていて当然です。

それができている子は、テスト週間に過去問で確認したり、プリントを反復練習しながら、抜けているところを補って着実に実力を高めています。

一方できていない子は、そもそも自習に来ません。もちろん来てない子でもしっかり終わらせている子もいますよ。 (笑)でもできていない子は全員来ていません。

課題を終わらせるだけなら家でもできますしね。わざわざ塾に来てやる必要もないでしょう。過去問や対策プリントも、そもそも課題が終わってない子がやっても意味がありません。

3週間前から(当塾では3ヶ月前から)どのように取り組んできたかで、今、大きな差になって表れてきています。その差が3年積み重なって行くわけです。

中学3年生は明日からテストです。最後までしっかり確認して、後期最初のテストで良いスタートをきれるといいですね。

テスト後1ヶ月の勉強で、その子のテスト勉強の質が分かる。

2018年10月16日

中学生はテストから1ヶ月が経ちました。後期中間まであと約1ヶ月半です。

次のテストに向けて勉強を進めているわけですが、これくらいの時期の勉強で、1ヶ月前のテスト勉強をどれだけしっかりやれていたかがはっきりと表れてきます。

きっと勉強している本人は気づかないことだと思いますが、客観的に見ていると一目瞭然です。

テスト後1週間くらいなら、付け焼刃のテスト勉強で身に付けた知識でも何となく頭にこびりついています。しかし1ヶ月経つと、それらの知識はほとんど失われていることでしょう。

1週間のテスト週間でどれだけ詰め込もうが結局一時的にインプットされただけの状態です。

昨日の夜ご飯をずっと覚えてられないですよね。1週間前の夜ご飯は何か覚えていますか?その程度の記憶です。そんな記憶は短期記憶として、すぐに失われていきます。

一方で正しく勉強ができた子は、この時期になっても知識を忘れていません。

先日、計画的に取り組めた上で、英語の順位を40位上げた子に、テストで出た英熟語を何となく聞いてみたところ、すぐに答えることができました。テストから1ヶ月経った今でもしっかり覚えられていれば、それは長期記憶になっているということです。

こういった長期記憶を積み重ねていくことで、受験生になったときの伸びが大きく変わってきます。どれだけ量をこなそうが、徹夜しようが、正しく勉強しなければ実力をつけることはできません。中学生高校生、ともにテストまであと1ヶ月半。勉強したことを長期記憶にできるように今からコツコツ進めていきましょう。

途中式を舐めている子は必ずどこかで痛い目を見ますよ。

2018年09月22日

中学生のテストも大体返ってきて、今回の反省と次回への改善を話し合っています。

その中で、数学のテストで思ったほど点が伸びなかった子に共通することがありました。

そのことは昔から認識していて、日頃から注意してはいます。おそらくいつかのブログにも書いたかもしれません。そのことが今回如実にでるテストだったので、失敗した子も多いと思います。

それは数学の途中式の書き方です。

中学生の皆さん、テストお疲れさまでした!

2018年09月12日

一部の学校を除いて、近隣の中学は期末テストが終了しました。中学生の皆さん、お疲れさまでした。早速テストが返却されているところもありますね。結果はいかがでしたか?

さて、今回のテストは夏休みをはさんで約3ヶ月もの準備期間がありました。

計画的に取り組めている子は、たくさんの問題に取り組む時間があり、今までの復習も含めて実力を定着させることが出来たと思います。

逆に夏休みにサボった子は、3ヶ月あれど結局テスト直前に詰め込んでやることになったと思います。テストで出来た子もそうでない子もいると思いますが、実力は定着しません。

次の後期中間テストは、11月の最終週です。つまり2ヶ月半ほどしかありません。今回のテストと比べて準備期間が2週間も減って、かつ間に連休もないわけです。

そして何より後期に入ると特に数学と英語の内容が一気に難化します。

準備期間も少なく、間にまとまった休みもなく、内容も一気に難化する。

今回のテストでしっかり準備できていなかった子が、何の意識も変えずに後期中間を迎えたら、結果は始める前からもう目に見えています。

後期中間の準備は今からです!今からやらないと間に合いません。当塾でももう次のテスト範囲の予習を始めています。

来週には多くの中学で結果が返ってくると思います。結果を見て、危機感を抱いて、次は頑張る!と決意したなら、その瞬間から少しずつ準備をしていきましょう。

やり方が分からなければ相談してください!やる気のある子は大歓迎です!

中学生の皆さん、テストはどうでしたか?

2018年06月09日

近隣の中学校はテストも終わり、結果も返ってきはじめました。新学年最初のテスト、皆さんどうでしたか?

例えば数学は学年最初のテストが一番点数が取りやすいはずです。ほとんど基本計算です。やるべきことをしっかりやっていければ点数は必然とついてきます。

一方で、前学年の内容もテストに入ってくるようになるので、どれだけ新学年の内容を頑張っても、過去のツケで点数が取れない子も出てきます。

当塾の生徒でも、新学年の内容はよくできていたのに、前学年の内容が全然できずに結果伸び悩む子も出てきています。

次のテストは9月です。つまり夏休みを挟みます。これが何を意味するか、もう分かりますね。

今までのツケを返す絶好のチャンスだということです。中3は言うまでもなく勉強すると思いますが、特に中2は、しっかりやるべきことがやれれば、去年1年間のツケをすべて返して、生まれ変わった万全の状態で次のテストに臨むことができるようになるでしょう。

今回のテストも、本来は春休みを挟んでいるので、そこで復習はできたはずです。でも、やらなかった。その結果が今回のテストだと思ってください。同じ失敗を2度繰り返しますか?それとも春休みの反省を生かして、夏休みに生まれ変わりますか?

選ぶのは自分自身です。自分を変えることができるのは自分だけです。

テストも終わり、お問い合わせも出てきています。今回のテストの反省を生かして次の進むためのご相談、受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。

中学生のテストも近づいてきました!取り組みの成果も出てきましたよ。

2018年05月31日

今週から近隣の中学校のテストが始まります。当塾は現在、市内6校から中学生が通ってくれています。早いところだと今日から始まっています。

さて、中学生はテスト3週間前に予習を終わらせて、テスト1週間前に課題を終わらせるカリキュラムで日々取り組んでいるわけですが、3ヶ月かけてテストに向けて準備を進めてきて、ちょうどこれくらいの時期になると顕著に差が出てきます。

予習がしっかりやれていた子とそうでない子の定着度の違いが明確です。

高校の勉強にも当てはまりますが、予習を進めることで学校の授業の理解度が格段に変わるとともに、予習したことを学校の授業で復習することができるので定着度も上がります。

また毎日コツコツ予習していくことで、普段から少しずつ復習しながら取り組めるので、長いスパンで見たときの定着度が格段に変わるのです。

テスト2週間前の段階で、過去問や予想問題をやっても、7割くらい楽に取れているのですから、あとはどれだけ伸ばせるかの勝負です。やるべきことが出来ていれば成績はやった分だけしっかり上がっていくものです。

考えてみると中学生の勉強というのは、正しいやり方でしっかりやればそれなりに結果につながります。努力は割と報われやすいです。

なぜなら高校と違って、テストに出される内容を事細かに範囲表に記してくれているからです。あれだけ丁寧に書いてくれれば、そこをしっかり勉強した子は取れて当然です。

努力が報われる経験というのは、実際にとった点数よりはるかに価値があるものです。

それを中学生のときに経験しているかどうかで、高校での取り組みも変わってくるのでしょう。

さあテストに向けてラストスパートです。3年生はテストが終わったら楽しい修学旅行が待っています!頑張りましょう(^^)

【中学生】早速次のテストに向けて

2017年09月16日

中学生の前期期末テストが終わりました。

テストが終わったばかりだと、子供たちもどうしても気が緩みますし、周りの大人も終わったばかりだから、と甘くなりがちです。

うちはそんな甘い考えはありません。(笑)

終わったテストの点数なんて気にするだけ無駄。切り替えて、今回の反省を生かして、次のテストに向けて取り組んでいこう!と言うのが私の考えです。

次の11月の後期中間テストは、1年で成績変動が一番大きくなるテストだと私は考えています。

その理由は、

①テスト範囲が広い。

前期中間テストは【4月~6月】の2ヶ月分でしたが、GWを挟んだり、学級開きなどで、なんだかんだ授業がつぶれたりして進みも早くなく、内容も基礎がほとんどでした。

今回の前期期末テストは【6月中旬~7月中旬+夏休みの課題】の内容がテスト範囲でした。夏休みも挟んでいたので、計画的にやれているうちの生徒は1ヶ月以上前に予習を終えて、多くの子がほとんどの課題を1週間前に終わらせていました。

しかし今回は、9月中旬~11月中旬の丸2ヶ月分です。間に長期の連休もなく、前期期末の2倍の内容を新しく学習するわけです。この課題量の違いは、テスト勉強の取り組みに大きく影響します。

②内容が難解に。

テスト範囲が2倍になるに加えて、内容もかなり難解になります。特に中3の数学(2次関数)英語(間接疑問や分詞)、中2の数学(関数、証明)、中1の数学(方程式、比例)、このあたりでつまづく子が続出します。理科社会でも範囲が広い分暗記する内容も増え、負担になります。特定教科に苦手意識が生まれるのもこの時期です。

③今までの「直前詰め込み」が通用しない。

これまでのテストで、直前に一気に詰め込んで勉強してある程度の結果を残していた子も、このテストでは通用しません。今まで通りやったのに全然できなかった!という子もたくさんでてくるでしょう。

今まで成績を上げている子も油断すると一気に下がります。今までサボっていた子は、取り組みを変えなければ、このテストでおそらく地に落ちます。それが後期中間テストです。わたしも、このテストは特に生徒の取り組みを注視しています。

何よりも大切なのは、早めの取り組みです。お子様の取り組みに不安のあるの保護者の方は是非ご相談ください。後期中間テストに向けて、しっかり準備できるようサポートしていきます。

テスト週間に入りました

2017年09月05日

中学生はテスト週間に入りました。

ほとんどの中学は9月4日からテスト週間に入ります!

ということを、2週間前の8月21日に生徒に告知し、それまでに課題を終わらせられるように進めていこう、という話をしていました。

4日までに終わらせる、という意識で取り組めた子は、すでに課題をすべて終わらせて、2周目に入るとともに、過去問などテストを繰り返しやって、自分の弱点を把握し克服するところまで進められています。授業をしている教科以外の確認も進められています。

一方で意識せずにやってしまった子はほとんど終わらせられずに、今必死になって課題に取り組んでいます。

まさにアリとキリギリス。しかも低学力の子ほどキリギリスタイプになりがちです。これはコツコツやるという習慣がないこと、期限までに終わらせるという危機意識がないこと、などが原因です。これらは人にとやかく言われてもきっと子供には響きません。

まずは一度失敗して、そこから学ぶことが重要です。キリギリスも冬に飢えて死にそうになって初めて、自分の愚かさに気づきましたね。

今回取り組みが遅れた子は、次回はアリの取り組みができるよう、話し合って取り組みを矯正していきましょう。一度の失敗は気にしなくても良いです。大切なのはそこから何を学ぶか、ですから。

アリもキリギリスも、今週しっかりラストスパートをかけて取り組んでいきましょう!

夏休みの学習で気を付けること【中3】

2017年07月18日

中学3年生にとってこの夏休みは言うまでもなく進路を左右する重要な1ヶ月です。

知識の復習から定着までしっかり取り組まなくてはなりません。思い出したからOK、ではダメです。

そのためには何より問題量をこなす必要があります。

中3で夏休みの宿題だけやって満足!なんて低いレベルで考えている子はいないと思います。今までの人生で一番勉強しなければいけない夏休みです。大手集団塾などに通っている子は、とんでもない量の課題や1日9時間勉強の合宿などで強制的に学習時間を確保されている中で必死でやることでしょう。今まで大して勉強してこなかった子も、さすがに中3の夏は勉強するものです。

それを考慮すれば、仮に人並みに頑張っても、周りが相応に努力している以上、現状維持が関の山です。いつもの自分より頑張る、なんて主観的な考えではなく、周りのライバルたちはどれだけ勉強しているのかを常に意識して取り組まなくてはなりません。

まずは夏休みの宿題で基本の確認をしましょう。学校から出される宿題は、基礎の確認のためにあると思ってください。どんなレベルの子でも基礎が疎かだと、大きな伸びは期待できません。まずは宿題で基礎固めです。

上位層は7月中には1通りの確認は終わらせられるでしょう。その後は、自分の志望校に応じて必要なレベルで演習問題をひたすら解きまくって実力をつけていきましょう。

中位~下位の層は、まず夏休みの宿題を完璧に理解し、基礎を固めていくことを目標に取り組んでいきましょう。終わらせることを目標にするのではなく、抜けている知識を確認して、しっかり覚える、という意識でやれば、当然時間はかかりますが、有意義な取り組みになります。基礎の確認を終えたら、あとは演習をやり込むだけです。問題のレベルを一気に上げてしまうと、全く理解できずに嫌になってしまうので、まずは基本問題の多いテキストで練習していきましょう。

演習量をこなすためには、宿題にあまり悠長に取り組んでいる暇もないので、自分の理解できる最高ペースでしっかり取り組んでいかなくてはいけません。遅くともお盆前には終わらせて、かつ内容も理解できるようなペースを考慮して取り組んでいきましょう。提出日までに終わればいいや、なんて考えは捨ててください。

宿題という基礎固めにしっかり取り組みながら、できるだけ早く終了させ、自分のレベル、必要性に合った学習に取り組んでいくことが、受験生である3年生にとって重要なことです。宿題をもらっている子は、自分のための勉強の時間を確保するために、早速取り組んでいけるといいですね。

夏休みの学習で気を付けること【中2】

2017年07月12日

中2は中だるみの時期だともいわれています。テストも学校生活も1年経験して慣れてきて、部活では先輩が引退し、最上級生として部活に取り組むことになる分、心に余裕が生まれやすく、それらが積み重なって気持ちがたるんでいくのかもしれません。

しかし中2は一番順位の変動が起こる学年です。その荒波にもまれてしまうのか、うまく乗れるのかは、この夏休みの過ごし方にかかってくると言っても過言ではありません。

理科は計算問題が中心となり、数学は1年の内容を発展させたものになり、文章題、グラフを用いた問題も増え、英語は単純な文ではなく、toや接続詞を含んだ長い分が登場するなど内容が一気に難しくなります。

それにも関わらず、中1と同じ学習時間でこなそうとすれば、当然遅れが出てきますよね。それが積み重なって、中2で一気に順位を落とす子が続出するのです。

そうならないように夏休みは、まず学習時間を今までより増やして、それを継続して計画的に取り組む習慣づけをしましょう。お盆休み前までに夏休み課題を終わらせるためには、毎日どれくらい勉強する必要があるのか。1日の分量が決まれば、1日のどの時間に勉強するのか。来年受験生でであることを考えれば、その予行練習として、学習習慣をしっかりつけることが必要です。

内容としては、まず中1の基礎をしっかり固めるところから始めましょう。特に数学は、これから学ぶところはほとんどが中1の延長です。基礎が疎かだと、どれだけ時間をかけて勉強しても頭に定着しません。

また4~7月の内容でつまづいた子は、必ずこの休み中に克服しましょう。今できないことをそのままにすれば、全部受験の時に自分に跳ね返ってきます。

基礎がある程度固まっている子は、英検などの受験も考えるといいでしょう。来年受験するよりも、まだ受験までに余裕があるうちに勉強しておくことをお薦めします。

中2の夏休みは、今まで1年半かけてやってきた内容を今一度頭に思い起こすための期間であり、来年の受験勉強の予行練習期間です。ちょうど中学生活の中間地点、知識のセーブポイントだと思って、この1年半の内容をしっかり整理して、定着させていきましょう。

夏休みの学習で気を付けること【中1】

2017年07月07日

夏休みまで1ヶ月を切りました。当塾も夏期講習の準備を進めています。

中学生になって初めての夏休みを迎える1年生、中だるみの学年と言われている2年生、受験を控えた3年生。どの学年の子にとっても、夏休みは勉強において重要な期間であることはいうまでもありません。

家で勉強しないから塾に通わせる?

2017年07月03日

当塾では中学生のカリキュラムの中に、家庭学習が組み込まれています。

家で勉強することは、皆さまが思っている以上に重要なことです。これは単に勉強時間を確保するためではありません。すべての勉強を円滑に進める根本となるのが家庭学習なのです。

しかしたまに、家では勉強しないから塾に通わせたいのです、という話を聞きます。塾をご検討されている保護者の方の中にも、「うちの子家では勉強できないみたいだから、塾に行かせようかしら」と考えていらっしゃる方もいるかもしれません。

この考えは実は、大きな間違いです。

たしかに塾に行かせることによって、勉強時間は確保できるかもしれません。しかしせいぜい週2時間程度です。この程度の勉強時間が成績を左右することはありません。それどころか、「今日は塾に行ったから家でやらなくていいや」「あした塾でやるからいいや」というように、塾で勉強する=家で勉強しなくてよい、と言った間違った考えを生んでしまいがちです。

また、塾に来た時間に一生懸命やったところで、次の日には8割方忘れています。これは研究でも明らかになっていることです。塾に行って頑張る→家でやらない→忘れる→塾でもう一度復習から始める・・・と言ったように明らかに効率の悪い取り組みになってしまいます。

塾でやったことを忘れないためにあるのが宿題ですが、そもそも家でやれない子が、どうやって宿題をやれば良いかなんて分かるわけがありません。塾の授業直前に適当にやるか、言い訳してやらないかでしょう。

さらに、このように、家でやらずに塾で頑張る、という取り組みは高校生になると全く通用しません。私の長い講師経験の中で、中学まではある程度いい成績でも、高校生になって塾に来る時間も無くなり、最終的に塾を去ったあとに、とんでもなく成績を下げてしまう子をたくさん見てきました。これも家でやる経験を積ませることが出来なかったことが原因です。

「家で勉強しないから、塾に通わせる 」という考えではなく、「家で勉強できるようなるために、まず塾に通わせる」

是非このような考えをもっていただきたいのです。塾ではやるけど家ではやらない、そんな子の成績は決して上がりません。にも関わらず、塾に通わせているという事実だけに高い授業料を払うのは、非常にもったいないことです。個別のバイト講師の多くは、親がどれほどの授業料を支払っているか知りません。自分の指導の価値を知らないのです。「家でやらないならその分たくさん塾に来ていっぱい勉強しようね!」なんていう塾長もいるようですが、子供の将来を本気で考えているのかな、と疑ってしまいます。

家で自分一人でもしっかり勉強に取り組める、子供がそんな風に成長できるような環境を選んであげられるといいですね。

理科社会の成績を上げる子の特徴

2017年06月12日

EST専任個別指導では、理科と社会は通常授業では行っていません。にもかかわらず入塾後理科社会の点数を上げている子がいます。このことについて少しご紹介します。

そもそも、中学の理科社会の成績を上げるために必要なことは何なのか。

それは類題演習です。

テスト課題だけでは、1通りの解法、理解しか生まれません。テスト課題とは違う形で出題されても対応できるようにするためには、他の教材を用いての類題演習が必要なのです。

当然優先されるべきはテスト課題ですから、それらを終わらせてから類題演習に取り組みます。そのための時間を作らなくてはいけません。

ポイントは【テスト前に理科社会の類題演習ができる時間を作ること】です。

そのために、テスト週間よりも前からコツコツ課題を解き進めていき、テスト週間に入るときには大方終了させ、課題2周目をやりながら他のテキスト用いて類題演習を進めていき、直前にテストをして定着を確認する。これが定期テストで点数をとり、なおかつ長期記憶に残す勉強法です。

当塾で理科社会の成績を上げている子は、例外なくこの取り組みができています。

この子たちに共通するもう一つの特徴が、数学英語の取り組みにも現れています。

当塾は数学と英語を通常授業で進めていますが、この子たちは家での学習をしっかり取り組めており、テスト範囲の予習を、早い段階で終了することができていました。今回のテストでは3週間前には終わらせることができていました。

そうなれば、空いた時間に理科社会に取り組めるようになります。結果理科社会の成績につながっていくわけです。

これは私の考えですが、5教科苦手だからと言って、5教科すべてを塾の授業でやるなんて完全に非効率です。まず軸(数英)をしっかり作れば、自然と他の教科に良い影響を与えていきます。これが当塾の考え方です。

中学生はそろそろテストの成績も返って来る頃ですね。次のテストまで3ヶ月ありますから、取り組みを改善するチャンスです。今回の取り組みをしっかり反省し、次回に向けて少しずつ取り組んでいけるといいですね。困ったときはお問い合わせください。

中2は中だるみの学年

2016年12月17日

私が中学生のころから言われています。

「中2は中だるみするけど、しっかりやるべきことやれよ!」なんて先生が言っていたことを思い出します。

中1はまだよかったけど、中2になったら途端に成績が下がりだす、なんて話もよく聞きますが、当然逆の子もいるでしょうし、維持できている子もいます。

2026年度定員情報

・塾全体の定員に達した場合は募集を停止致します。興味のある方はお早めにお問い合わせください。

新中1…2~3人

新中2…1~2人

新中3…3~4人

新高1…1~2人

新高2…2~3人

新高3…1~2人

お問い合わせ

フォームでのお問い合わせは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINEでお問い合わせ

友達追加をして、お気軽にお問い合わせください!

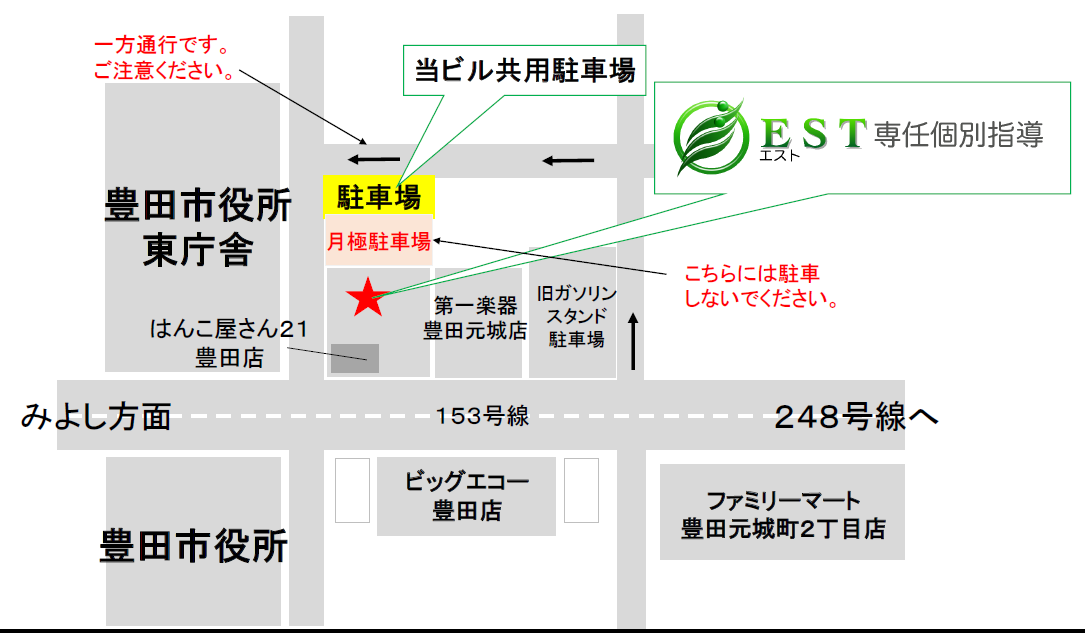

アクセス

住所

〒471-0024

愛知県豊田市元城町4-19-1名古庄ビル2階

豊田市駅から徒歩7分

駐輪場あり

ビル共用駐車場あり

詳細図

営業時間

平日16:00~21:40

祝日※14:00~19:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

※講習期間を除きます。

規定休校日

土曜・日曜 / 年末年始・お盆・GW

※土曜不定期開校(月間予定表)