開校時間 | 平日16:00~21:40 祝日14:00~19:00 |

|---|

定休日 | 土曜※・日曜 土曜は不定期開校 |

|---|

対象学年 | 中学生(市内公立中) 高校生 |

|---|

塾長ブログ【勉強方法・勉強への意識】

受験勉強について

2017年04月06日

一般的に、翌年に受験を控えた子のことを受験生といい、受験生がやる勉強を受験勉強と言います。しかし、私は受験勉強がそのように定義されることに何か違和感を感じます。むしろこの定義のせいで、3年生になってからでないと受験を意識できない子が多くなっているとさえ思っています。

では受験勉強とはどう定義すべきなのか?この定義を考え直すだけで、普段の学習の意義が見えてくると思います。

私は受験勉強をこのように定義しています。

数学の問題の一般化について

2017年03月27日

数学について、定期テストでは点数が取れるけど、模試や学診になると順位を下げている子。私の感覚だと7割くらいはそのような傾向にあるように思います。

そして意外と努力型の子ほど、こういった傾向になりやすいのです。

定期テストで点数を取るためにやることは、ただひたすら課題を解きまくることです。同じような問題しか出ないのであれば、それらをしっかりやっておけば自然と点数につながります。努力型の子はこれができるので、点数につながります。

しかしこの学習法においては、「この問題はこのように解く」とセットで考えてしまいがちです。

模試や学診などで点が取れる子は、「このように問われたら、このように解く」と考えています。違いが分かりますか?

「この問題はこのように解く」「このように問われたら、このように解く」

前者は、問題が限定されています。ある特定の問題、あるいは非常に類似した問題を解くことはできても、少しひねられたり、課題でやった形とは違う形式になると、途端に何をすれば良いか分からなくなってしまうのです。問題と解き方をセットで暗記しようとするとそうなります。

一方後者は、特定の問題ではなく、問われ方に注目しています。○○を求めよ、と聞かれたら、まず××をする、こういう形の式の時はこう解く、といった思考回路になります。

これを私は、問題を一般化する、と言っています。1つの問題だけしか解けない解き方に価値はありません。他の問題でも使える解き方を常に意識して解くことが重要です。

このような考え方の習慣がついてくると、思考力が身に付き、解くパターンをつかめるようになります。問題とその解き方を覚えるのではなく、問題文をみると自然と解き始めが頭に浮かぶようになるのです。

努力型の子ほど、反復練習をするなかで自然と、問題と解答を暗記している子が多いので、結果的に、定期テストと比べると学診や模試などで点数につながりにくくなります。

それを改善するためには、たくさんの類題を解くことです。自分が暗記していた解き方とはまた違う視点が見えてきます。ひとつの問題に対して、いろいろな解き方があることに気づかされます。

1つの問題の解き方を覚えることももちろん重要ではありますが、他の問題にもその解き方を使えるように一般化すると、学診や模試に生かせる部分も多くなります。実力問題で点数が取れていない子はそのような類題を解く時間を確保し、今から少しずつ練習を積んでいきましょう。

より良く失敗すべし

2017年02月17日

たくさん経験するであろう失敗。子供でも大人でも、人生において何回も失敗を経験してきたことでしょう。その瞬間は恥ずかしい思いをしたり、悔しい思いをしたりするものですが、時が経って思い返してみれば、その失敗があって今がある、と言えるものも少なくないのではないでしょうか。成功したことより、失敗したことの方が鮮明に覚えているものです。

よりよく失敗すべし、というのが私の考えです。それが成長へのきっかけになるのです。

保護者目線に立てば、失敗してほしくないから塾に通わせるのかもしれません。しかし私は成功だけでなく失敗も歓迎します。失敗を経験できた子は、考える力を養うチャンスを得ることができます。自立して学習できるようにするためには特に重要なのです。

失敗には必ず原因があります。そこを突き詰めて考え、反省し、次に生かして行動する、という思考経験ができます。先日の記事でも書いた、自ら考え自ら行動できるようになるためのきっかけが「失敗」です。このような行動はすべてのものごとに対する理想的な基本姿勢です。

しかし勉強において多くの子が、失敗しても「まあいっか」 「今回はたまたま」「次は頑張る」としっかりと振り返ることなく、テスト直しだけ惰性で提出して、テストを終わらせがちです。そして結局同じことを次のテストでも繰り返す。お子さんはそうなっていませんか?

人は誰しも失敗を振り返りたくないものです。その気持ちはよくわかります。私も多くの失敗を経験しています。失敗したとき、落ち込んでいるときに、なぜ失敗したのか、どうすれば防げたのか、など具体的なことは考えたくないものでした。大人だってそうですよね。

失敗したことの振り返りは子供にとってハードルの高いことだということです。しかし、そこに向き合える子は大きく成長できます。

まずはしっかり準備をしてテストに臨むこと。これは最初は自分なりに、で結構です。自分なりに頑張った結果失敗したなら、他の子と比べて自分の取り組みがどうだったのか、「自分なり」は周りの子と比べてどうだったのか、自分は頑張ったつもりでも、他の子からすれば頑張ったうちに入らなかったんじゃないか、など気づいたその先にたくさんの改善点が浮き彫りになって来るでしょう。

失敗もよりよいものにしたいなら、まずは自分なりにしっかり準備をして臨むことです。その先の振り返りは塾としてサポートする部分です。生徒と二人三脚で失敗をよりよいものにしていければと思います。

目標は逃げない、逃げるのは常に自分自身

2017年01月24日

大きな目標に向かって進むとき、どうしても途中で挫折したり、投げ出したりしたくなるときもあります。

本当に大丈夫かと不安になることもあります。

でも自分がどんな精神状態でいようと、目の前にある目標は決して逃げません。

なぜ宿題があるのか

2017年01月09日

毎回長期休みには宿題が出ますね。宿題多くて無理だわ~と言う子はいても、何で宿題が出るんだ!と言う子はほとんどいません。それくらい長期休み中の宿題は当たり前になっています。

でもなぜ長期休み中に宿題が出るのか?ただ先生が生徒に勉強させるために出しているだけだと思っていませんか?

もっと大切な意味が長期休み中の宿題にはあるんです。

普段学校からでる宿題は授業でやったことを復習したり、漢字や英単語をノートに書く作業など、直近の定期テストを意識したものです。

しかし長期休み中の宿題は入試を意識しています。

この1年やって来たことをもう一度確認して、入試に向けて一定のレベルまで到達してから進級しよう、という、いわば学校側の配慮なんです。

これを学校が宿題として出してくれなければ、1年分の復習は自分で考えて取り組まなくてはいけません。自分で考えてやれるならいいですが、何から手を付ければよいか分からないと思います。

万が一復習しない、なんてことをすれば、忘れた内容を思い出して、定着できないまま進んでいくわけですから、進級後の授業にも支障を来たしますし、受験で苦労することは言うまでもありません。

進級しても困らないように、そして入試に向けて必要最低限の知識を定着できるように冬休みの宿題が出されているわけですね。

学校が出してくれている宿題を適当にやった報いは全部自分に返ってきます。

宿題を「出してくれている」という気持ちで取り組んでみましょう。

今回の冬休み中の宿題の取り組みはどうでしたか?学校の意図をくみ取ってしっかり取り組めたでしょうか。もし適当に答えを見たりしてやったのであれば、一定のレベルに満たないまま進級することになり、結局損するのは自分です。もし自分のことだなと思っている子がいたら、今からでも遅くありません。もう一度しっかりやり直して、宿題を意味のあるものにしましょう。

宿題について

2016年12月25日

中学生も高校生も冬休みに入りました。特に高校生はたくさんの宿題が出ていると思います。

宿題がたくさん出ていると、どうしても減らそう!というモチベーションになってしまいがちです。

しかし、この意識が後々大きな実力差となって表れてしまうことを知っておくべきです。

早く終わらせることを目標にしていると、自分自身では意識しなくとも、確実に内容を疎かにしてしまいます。

例えば分からない問題があったとき、早く終わらせたい!というモチベーションでやっている子は、じっくり考えることなく解説を確認しようとします。

まず受験に必須の思考力が身に付きません。

そして解説を読んで理解したつもりになって見直しを疎かにします。当然解き直しもしません。

すると、解法が定着しません。「わかる」と「できる」は違うのです。

結果として、実力テストで惨憺たる結果になります。

特に冬休みの課題はこの一年のまとめなわけですから、定期テストでしっかり取り組めていた子はまだ良いですが、そうでない子がこのような取り組みをすれば実力がつかないまま、貴重な冬休みを終えることになってしまいます。

これから宿題をやる子に意識してもらいたいことは、

「この宿題のすべての問題を自力でできるようにしよう!」というモチベーションで取り組むことです。分からくても教科書などで調べたりしながら何とか自分なりに答えを出そうと努力してみて下さい。

早く宿題が終わった自慢なんて小学生で終わりです。

誤解の無いように言っておきますが、定期テストの課題のように普段から少しずつ進めて、早めに終わらせよう、という取り組みとは性質が異なります。定期テストとは違い、範囲も1年分と広範囲で提出期限に対して量も多く、もらうタイミングも冬休み直前なわけです。課題を早く終わらせようといつも言ってるじゃないか、とつっこまれそうなので念のため。

冬休みの時間はかかっても良いので、内容重視、思考重視でじっくり取り組んでいきましょう。こういった取り組みの積み重ねがすべて受験につながっています。

3周学習の考え方(2、3周目)

2016年10月27日

次に2周目です。1周でしっかり理解できた子にとって2周目はさほどハードルは高くありません。問題を見て解けなくても、やり方は1周目で理解できているはずなので、時間もかからず進められるはずです。

では2周目では何を重視して取り組めばよいのか。

3周学習の考え方(1周目)

2016年10月22日

課題を1回やっただけでテストでできるものではない。

1回やったはやってないことと同じ。1回目を終えた時点でテスト勉強のスタート地点に立ったことになる。

これは当塾の(というより学習における)基本的な考え方です。

ですから最低3回は課題を周回できるように、普段の取り組みを重点的に指導しているわけですが、この3周と言う回数、適当に設定しているわけではありません。なぜ3周なのか、ということをしっかり把握しておかなくては、この3周学習が無意味なものになりかねません。

最強の学習者の条件

2016年10月17日

脳科学者の茂木健一郎氏がSNS上で発言したことです。

「カリキュラムは自分で作るという意識を持つことが、最強の学習者の条件」

以下抜粋です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・

テスト直しについて

2016年10月13日

高校生は今まさにテスト真っ只中です。先週終わったところは、これから続々と返却されるはずです。

この時期には毎回言っていますが、テスト直しの重要性について今一度言っておきます。

果たしてどれくらいの子が有意義なテスト直しをしているでしょうか。

まずテスト直し、というのはテストで間違えた問題を赤で直す、あるいはノートにもう一度解いて提出する、という学校が課している課題です。

現状これが課題として強制されていることによって、テスト直しの質が落ちてしまっています。

※ちなみにしっかりテスト勉強をしていない子(課題は前日にやり終えて提出するレベルの取り組みの子)は、どれだけテスト直しをしても大して意味はありません。そういう子は1からテスト範囲の問題をすべて解き直した方が良いです。

自分の理解力に関係なく、学校から指定された日までに提出するわけですから、まずは提出優先になり、その問題が本当に理解できたか、ということは二の次になっている子がいます。

テストが終わった時点で学校の授業が次へ次へと進みます。部活も再開し週末課題も出され、忙しい毎日に戻るとテスト直しに時間をかけようとは思わなくなるからでしょう。

提出期限があるが故にテスト直しを有意義にできないのが現状です。

理想は、1ヶ月後の再テストです。しっかりテスト直しをして根本的に理解できれば、1ヶ月経っても頭に残っています。テスト直しの本来の目的を考えれば、このほうが有効だと思います。

テストが終わってすぐに直しや追試をしても、一次記憶で覚えられます。長期記憶として頭に残すことが大切なので、現状のテスト直しでは、本当に意識的に学習できる子でない限り、有意義に取り組むのは難しいでしょう。

当塾では夏期講習の中で1学期のテストの再テストをやりました。満点を取れた子は0です。

やり方を忘れた、公式を忘れた、などなど、現状のやり方では時間が経てば記憶がうすれていきます。この再テストをしなければ、受験のときまで忘れたままだったわけです。

ですから問題用紙や解答はしっかり保管しておいて、冬休みに一度再テストをしてみましょう。(当塾の冬期講習でも予定しています。)きっとできないはずです。忘れた問題は再度定着できれば問題ありません。新しいことを頭に定着させることよりも、一度入れた知識を思い出すことの方が遥かに楽です。

テスト直しをして間違えた問題をしっかり理解して、提出した上で1ヶ月後に再テスト。忘れている所は直しをして再定着。これが今の私が考える有意義なテスト直しです。もっと良いやり方を思いつくかもしれないので、とりあえず(今の)とつけておきますね。

定期テストのための勉強をするのではなく、入試を見据えて取り組むことを意識しましょう。

勉強は忍耐

2016年10月08日

勉強している内容の必要性は人によって違います。自分の将来の目標が決まっていれば、それに対して必要な教科は一生懸命やって、必要ない教科は必要最低限の力でこなす、という効率性も重要です。

しかし勉強すること、その行為自体はすべての子にとって必要なものです。なぜなら勉強とは、精神的な忍耐を鍛える手段だからです。

一口に忍耐と言ってもいろいろな意味がありますが、この精神的な忍耐というのは、つまらないものを我慢してやる力でもなければ、眠いときに頑張ってやる力でもありません。

それは、「すぐに結果につながらないことでも、継続して取り組む力」です。

これこそ勉強をやる上で最も必要な忍耐であると同時に、勉強において最も鍛えられる忍耐であり、何より今後の人生においても最も重要な忍耐です。

勉強とは苦しいものです。一生懸命努力しても、それがすぐに結果につながるものではありません。どれだけ努力しても結果が出ないとき、投げ出したくなるときもあります。努力しても無駄だ、と諦めたくなるときもあります。このままで受かるのか、と不安になるときもあります。

それでも投げ出すことは許されません。勉強し続けるしかないのです。これが勉強の一番つらいところです。

何度も言いますが、勉強は努力してすぐに結果に表れるものではありません。大切なのはどんな時でも努力し続けることです。努力し続けるために必要な忍耐を、勉強で養っていくことが子供にとって必要な経験です。そこで得られる忍耐は、今後の人生にとって大きな財産です。

人間は、すぐに結果が出ることしかやりたくないものです。大人でさえそうです。努力なんてできればしたくない。それでも努力できる人は才能なんかではなく、どれだけそういう経験をしてきたか、この1点につきます。

私は勉強できないことに危機感を抱くことはありません。やり方で改善できます。しかし勉強そのものを嫌ってやらない、かつほかにやりたいこともない、進路も人任せでただただ自分の好きなことだけしていたい、と言う子に対しては本当に危機感を抱きます。努力する経験もなく、何かをし続ける経験もなく、誰かが何とかしてくれる、もしくは何とかなると考えていて、結果だけすぐに求めるような子が大人になったときにどうなってしまうのか。勉強できない以上の地獄がそこには待っていると思います。

勉強しているとき、どれだけ苦しくても、どれだけ分からなくても、その時確実に成長しています。将来の糧になっています。それを忘れずに、忍耐強く継続して取り組みましょう。

問いかけと気付き

2016年08月08日

夏休みも中盤に差し掛かりました。このくらいの時期になると、学習量の差が顕著に見られます。宿題を7月中に終わらせて、すでに自分の勉強を進めている子もいれば、宿題すらまだ手を付けていない子もいます。

9月にテストがある以上、この夏休みは長いテスト週間なわけですから、どれだけ準備を進めているかで成績が変わることは明らかです。

無自覚の穴

2016年08月02日

夏期講習と言うのは、1年で最も「復習に適した期間」です。

まず1ヶ月の休みがあるのは、1年間のうち夏休みだけです。

また学校の課題も基本的には今までの復習であり、授業も進まないので、取り組む課題は必然と復習になります。

授人以魚 不如授人以漁

2016年07月28日

突然ですが、この言葉をご存じでしょうか。以前ブログでも紹介したかもしれません。

書き下し文は「人に授けるに魚を以ってするは、人に授けるに漁を以ってするに如(し)かず。」です。

今日から夏休み!

2016年07月21日

いよいよ待ちに待った夏休みですね。

部活に勉強に遊びに全力投球で、充実した日々を過ごしましょう。

そのためには計画が何よりも大切です。遊びの計画はウキウキして立てられるのに、勉強の計画になると、途端にやる気が出なくなりませんか?

しかしちゃんと計画を立てておかないと、後半焦って答えを写す、みたいな最悪の取り組みをすることになりかねません。

1問解けるようになること

2016年07月18日

1問解けるようになることがどれほど大切なことか、一体どれくらいの子が認識できているのでしょうか。

逆に、1問解けないまま放置しておくことが、どれほど勿体ないことか、どれくらいの子が認識できているのでしょうか。

当然ですが、入試や模試で出て来る問題は今まで世に出てきたことの無い問題であり、どの問題集にも全く同じ問題は掲載されていません。定期テストのように、課題と全く同じ問題が出てきたり、ちょっと数字が変わっただけのようなものではありません。

このような完全に初見の問題を解くことができるのは、どのような子か。

模試の意義は直しにある

2016年07月12日

先週、多くの公立高校で模試が実施されました。高校1年生は、高校生になって初めての模試でしたね。いかがだったでしょうか。

特に高校1年生は、高校生になって早3ヶ月が経ちました。この3ヶ月の集大成と言えば少し過言かもしれませんが、つまりはそういうことです。そして何より、今回の模試はどの学校も同じ問題をやっています。

勉強をした気になることほど恐ろしいものはない。

2016年07月07日

今月末から夏休みに入ります。当塾でも在塾生の夏期講習の準備を着々と進めています。

受験生にとっては、この長期連休でどれだけ自分を受験レベルまで持っていけるか勝負です。また前期出遅れた子にとっても、今まで遅れをリセットするいい機会です。夏休みを有意義に過ごすために、夏休みの勉強の注意点を今のうちに挙げておきます。

夏休みは普段と比べれば勉強に時間を充てることができるわけですが、時間をかけるほど「勉強した気になってしまう」という点に注意しなければいけません。

目標を設定し、達成に向けてどのように取り組むか、それを考えることが大切。

2016年07月01日

高校生のテストも少し落ち着いてきました。先週から自習スペースが埋まるくらいたくさんの高校生が頑張って勉強していました。

今週ほとんどの高校のテストが終了します。一部は次の土日も挟むのであと一息ですね。

中学生も高校生も、テストではまず取り組みの目標を決めます。課題を早めに終わらせる、だとか、課題を何回もやる、などといった、どのように取り組むかの目標です。目標を設定するだけなら誰だってできます。

しかし、そこから段取りを整えることができるかどうか。これが大きな違いになります。

以下の表は、私がテスト前の課題の取り組みの段取りとして最低限と位置付けているものです。テスト前、生徒に課題が終わっているか逐次確認しながら、以下のようにできなさそうな子には忠告しています。

2026年度定員情報

・塾全体の定員に達した場合は募集を停止致します。興味のある方はお早めにお問い合わせください。

新中1…2~3人

新中2…1~2人

新中3…3~4人

新高1…1~2人

新高2…2~3人

新高3…1~2人

お問い合わせ

フォームでのお問い合わせは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINEでお問い合わせ

友達追加をして、お気軽にお問い合わせください!

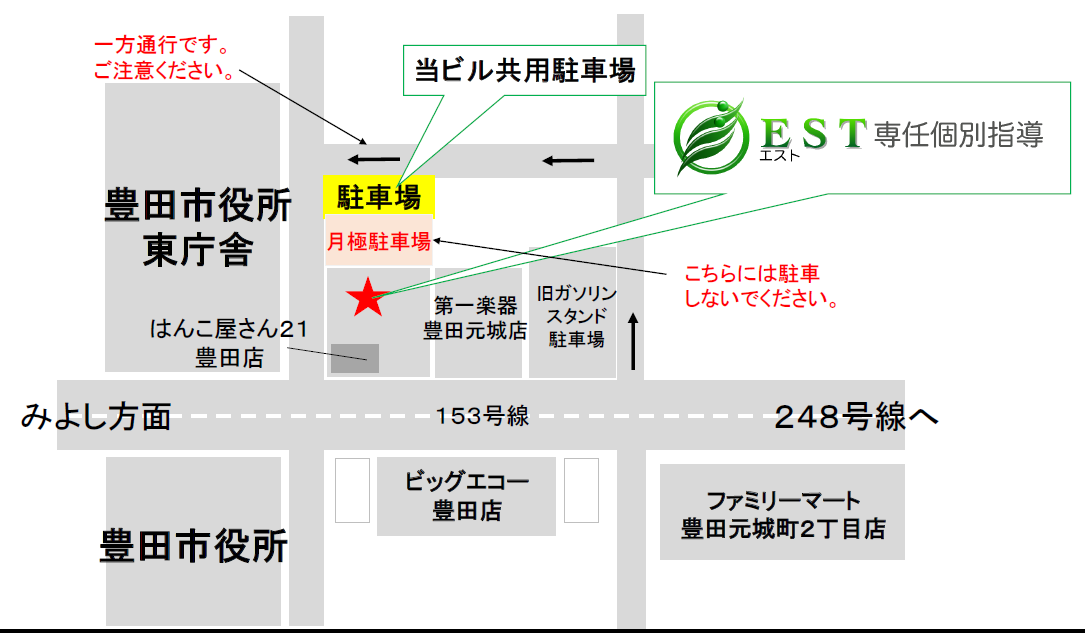

アクセス

住所

〒471-0024

愛知県豊田市元城町4-19-1名古庄ビル2階

豊田市駅から徒歩7分

駐輪場あり

ビル共用駐車場あり

詳細図

営業時間

平日16:00~21:40

祝日※14:00~19:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

※講習期間を除きます。

規定休校日

土曜・日曜 / 年末年始・お盆・GW

※土曜不定期開校(月間予定表)