開校時間 | 平日16:00~21:40 祝日14:00~19:00 |

|---|

定休日 | 土曜※・日曜 土曜は不定期開校 |

|---|

対象学年 | 中学生(市内公立中) 高校生 |

|---|

塾長ブログ【勉強方法・勉強への意識】

間違えたときにどうするかで、その後どれだけ成長できるかが分かる。

2018年12月20日

人間だれでもミスはつきものです。特に勉強ではミスが出て当たり前ですよね。

当塾のように予習が中心の授業の場合、学校で習っていないことを自分で授業を受けて問題を解くわけなので、誰でも順調に進むわけではありません。

授業では、苦戦している生徒を見ているわけですが、私はすぐに助太刀しません。

ミスした時や分からない所が出てきたときに、どのように対処しているかをよく観察しています。

成長できる子というのは、とにかく粘り強さがある子です。

分からないことは子供にとっては嫌なことです。分からない問題を考えることはストレスです。早く終わらせて楽になりたいと思うものです。

そんな中でも粘り強く考えて解くことができる子こそ、成長できる子です。

中間テストで、前回より40点近く点数を上げた子は、間違えたときに解説をしっかり読んだり、家でも何度もチャレンジして、少しずつ解く時間を縮め理解を深めることができました。

一方分からないのにスルーしてしまったり、決められたことをただ終わらせることしか意識していなかったりと、理解する事に対する意識が低い子ほど、伸びにくいものです。

そういった子には、最後に確認テストをもう一度やってもらって、ボロボロのテストを見てどう思うか考えてもらいます。これで今日できるようになったと自信をもって言えますか?言えないのはなぜだろうか?

これは能力の問題ではありません。単純な意識の問題です。

できるできない、なんて塾では問題ではありません。大切なのはそうやろうとするかしないか、だけです。

成長のチャンスは周りの環境ではなく、自分自身に眠っています。それを呼び覚ますのもまた自分自身です。

みんなが頑張っているときに頑張ったって大した差にならない。

2018年12月14日

特にテスト週間のように、部活もなく勉強する時間が与えられる状況のもとで、周りのみんなが一生懸命勉強しているときに、自分も一生懸命勉強する。

大切なことではありますが、これでは大した差にならないですよね。

特に、自分より勉強ができる子たちと、同じ時間同じ量の課題をやったところで、その子たちを抜くことができるでしょうか。

とても単純な話なのに、意外と盲点になっていたりします。

皆が勉強をあまり意識していない段階から、テストに向けて少しずつ準備をしていくことが、大きく差をつけるために必要不可欠なことです。

例えば普段の学校の宿題で、分からない所を赤で書いて終わり、答えを写して終わり、という取り組みをしている子と、分からない所を質問したり、自分で調べてその都度理解しようと心がけている子では、テストで大きな差になって表れてきます。

部活でもそうですよね。みんなと一緒の練習しかしていない子と、自主練にも取り組んでいる子では、実力に大きな差が生まれてきます。1日たった数十分の違いなのに、3年間続ければ、天と地ほどの差になってくるわけです。まさに塵も積もれば山となる、です。

皆が頑張っていないときから頑張っておく、という意識が出来れば、成績も自ずとのびてくるでしょう。そういった意識の差が、成績の差を生んでくるわけです。

暗記教科を最後まで残すのが最悪のテスト勉強

2018年11月19日

私の経験上、暗記教科をテスト週間からやり始める子は5教科すべて伸び悩みます。

特に中学生は前後期制の影響で、1つのテストあたりの範囲が広くなるため、覚えることも多くなります。ただ闇雲にやっている子はきっと今の段階でまだかなり課題が残っているのではないでしょうか。

暗記教科は1通りやっただけで定着するものではありません。

最低3通りは課題を確認した上で、プリントやテストなどで定着を確認していき、抜けている穴を1つずつ埋めていきながら、教科書などで知識を補っていき、長い時間をかけて知識武装していくことで本当の実力が身に付きます。

私の言う本当の実力とは、テストで解けることだけではありません。覚えた知識を長期記憶にできていることです。長期間かけてしっかり取り組んだことはどれだけ年月が経っても頭にこびりつきます。時間経過で忘れてしまうことがあったとしても、簡単な復習ですぐに再定着できます。

暗記教科をテスト直前に一気にやっても短期記憶として、テスト後すぐに忘れてしまいます。定期テストが勉強のゴールならそれでも良いですが、受験生になったときにまた1から復習し直しです。受験時の勉強効率が格段に変わってきます。

直前の集中暗記ほかの教科にも影響を及ぼします。テスト直前に暗記教科の課題に追われ、終わらせた他の教科の復習に全く手を付けられず、解き方を忘れてしまって、テストで全くできない、なんてこともよくあります。その暗記教科もテスト後すぐに忘れてしまうでしょうから、テストで得られるものが何もありません。

暗記教科を直前まで残すのが最悪の勉強です。努力をしっかり結果に残せるように、暗記教科は早めの取り組みを心がけましょう。

塾に通う子が持っておくべき勉強に対する「やる気」とは?

2018年11月12日

やる気とは、熱意をもってものごとに取り組む気持ち、みたいな感じで多くの人が考えていると思います。しかし、当塾における「やる気」はこれとは少し異なります。

そもそも中学1、2年生が勉強に対して熱意をもつことの方が難しいと思います。中3の受験生になって自分の進路を考えるようになってから、ようやく多くの子が勉強に目標をもつことができるようになり、目標達成に向けて勉強を頑張れるようになります。

テスト前はひたすらアウトプット!

2018年09月08日

隣の多くの中学校では明日から前期期末テストが始まります。

今日は日曜日ですが、多く中学生が来て過去問でアウトプットしています!

テスト前の勉強は、ひたすらアウトプットに時間を使いましょう!

テスト前日に課題が終わっていないのは問題外ですが、課題が終わっている子でたまに、教科書を見直したり、ノートにポイントを書くようなまとめ学習をしている子がいます。

テスト直前のまとめ学習はほとんど意味がありません。まとめ学習は、インプットした知識を整理できるだけなのでテストで解けるような思考回路は身に付きません。また教科書を見直すのも、結局はインプットの学習なので、理解は深められるかもしれませんが、定着はしないので、テストでは解けません。

教科書の見直しやノートまとめはインプットです。テスト3週間前なら効果がありますが、テスト直前の今やっても、自己満足で終わります。

今やるべき勉強は、課題をもう一度解き直す、テストをして定着していない所を把握する、などとにかく問題を解いてアウトプットすることです。いろいろな問題に触れていれば、どんな問われ方をされても対応できるようになりますし、できなかったところは印象付けられるので、テストで同じミスを繰り返す可能性も少なくなります。

今日のテスト対策開校で来ている子も、ほとんどは課題を早い段階で終わらせて、2周3周と解き直しをして、過去問をやった上で最終確認として来てくれていますが、それでも100点は取れません。このミスが貴重です。完璧にやったと思っても、聞かれ方が変わるだけでミスになったりします。1つ1つのミスが明日につながっていくのです。

今回のテストは夏休みの課題からも出るので、復習も多く出題されます。夏休みの取り組みが顕著に表れます。頑張りが反映されるように、明日に向けてしっかり確認をしていきましょう!

夏休みの宿題がすべて終わっているかどうかで9月の定期テストの結果が変わる

2018年08月18日

お盆も終わり、夏休みもあと2週間となりました。

中学生は9月に定期テストがあるので、来週がテスト3週間前になります。

当塾ではテスト3週間前からテスト1週間前が勝負なので、来週から本格的にテスト対策に入ります。

来週の出校日に宿題はほとんど提出になるようですが、9月の最初の授業で提出する課題もあるようです。しかし9月2週目に定期テストがあることを考えると、8月末まで必死で夏休みの宿題をやっている時点で大きく出遅れます。

宿題が終わっていない子は、8月末まで必死で宿題をやることになりますが、もう内容なんてどうでもよくて、終わらせることが目的になります。勉強は作業になった時点で価値はありません。テスト2,3週間前の一番大切な時期に、夏休みの宿題を終わらせる作業に無駄な時間を使わなくてはいけなくなります。

一方、宿題も早々に終わり、塾のカリキュラムも進んでいる子は、今の段階で過去問などがすでに終わっており、テストが来週あったとしても十分結果が出るくらいまでに高められています。

この差が定期テストに大きく出てきます。夏休み明けのテストは、前学年の内容も入ってくるので、サボった子は今まで以上に大きく成績を落とします。

10月以降は授業内容も難しくなり、テストで点も取りにくくなるため、なおさら成績を下げていくことになります。前期中間が調子よくても、9月のテストを境に成績を下げていく子が多いのはこういった理由です。

そうならないように、心機一転気合を入れ直して、緊張感をもって取り組んでいきましょう。

勉強は自分からやろうと思って初めてスタートラインに立てる。

2018年08月08日

夏休みも2週間が終わりました!早いですね。あっという間に過ぎていきます。

当塾の夏期講習の通常講習では、カリキュラムに沿ってひたすら課題を進めています。

となりに先生もいないですし、できるできないを逐一見ることもありません。分からない所があれば、自分から行動しない限り解決しません。

となりに先生がついてくれていれば、逐一指示を出してもらえるので、何をやるか自分で考える必要がありません。言われたことをやっていれば自然と時間が過ぎていきます。

しかしこういったやり方が後々子供に大きな悪影響を及ぼします。

以前ある高校1年生の面談で、別の塾に行っているときは、先生や塾が言ったことだけをやっていればよかったけど、辞めてから何をすればよいかわからなくなった、と相談を受けました。

勉強というのは一生付き合っていかなければならないものです。保護者の皆さまならよくわかると思いますが、大人になっても日々勉強です。一生必要な勉強の取り組みの基礎は中学(もしくは小学)で大方形成されます。この時期に勉強のやり方を考えることは、その後の人生における学びを大きく左右するといっても過言ではありません。

賢い子はある程度自分で考えて勉強する習慣も付いていると思います。勉強が全くできない子は、まずは隣にいて教えてもらうしかありません。

問題は中間層(平均層)です。隣についてもらうほどではないけど、自分で考えて勉強できる力はまだ備わっていない層の子たちは、やり方次第でどちらにも転んでしまいます。

それを鍛える夏休みでもあります!

塾の講習だから、宿題だから、やらないと怒られるから、ではなく、自分の目標の実現に向けて頑張ろうと思えたら、そのスタートラインに立つことができます。

自分の力で進めていく講習だからこそ、意識的に取り組めれば大きく成長できると考えています。夏休みもあと3週間、頑張りましょう!

今日の勉強であなたは何を得ましたか?自問自答してみましょう。

2018年07月30日

受験勉強や課題に取り組んでいると、ふと、「一応勉強はしているけど、ちゃんと身になっているのかな」と思うこと、ありませんか?

そんな時に、習慣としてやっておくとよいことがあります。

1日の終わりに、今日の勉強で得た知識を思い出す時間を作ることです。

あの単語覚えたな、あの解き方を学んだな、歴史のあの流れをつかんだな、など、やったことを思い出してみて下さい。やったことが浮かんでくれば身になっているということです。

逆に全く浮かんでこない場合は、目の前のことをただこなしているだけになってしまっています。おそらく適当に勉強しているわけではないと思います。しかしどれだけ一生懸命やっていても、やったことを覚えていなければ意味がありません。これが続くと、知識の蓄積がないまま夏休みを終えることになります。受験生にとっては致命的なことです。

夏休みは特に自分一人で進めていく勉強が多いので、いつも以上に意識的に取り組まないと、時間だけかかって得たものが少ないということになりかねません。

夏期講習では、学習した内容を必ず復習できるようにカリキュラムを組んでいますが、やはり見ていると、忘れている部分も多いです。夏の学習はインプットする情報量が多い分、出ていく量も多いのは仕方ありません。

やったことをすべて復習できれば良いのでしょうが、そんな時間もないと思います。だからこそ、頭の中でやったことを思い出すという、ただそれだけの行為の積み重ねが必要になるのです。

宿題は早く終わらせよう!でも終わらせたあとは・・?

2018年07月18日

中学生は夏休みのしおりも配られ、早くも宿題に取り組み始めている子もいます。

小学生のころから、夏休みの最大の敵は宿題でした。ですから、どれだけ早く宿題を終わらせられるかが、夏休みをどれだけ有意義に過ごせるかを左右していました。

私も宿題は早く終わらせることには賛成です。しかし終わらせた後の取り組み次第では、反対になります。

早く終わらせよう!という意識で取り組んでいると内容が疎かになりがちです。理解することよりも早く終わらせることが目的になってしまうからです。

そんな状態で、早く終わって、もしそのあと何もしなければどうなると思いますか?

私は常々言っていますが、短期間に詰めた知識は短時間で失われます。宿題でせっかく復習した内容もそのあとの復習を怠れば、提出するころにはすべて忘れて、「ただ宿題を埋めた」だけになってしまいます。9月のテストがどうなるかは言うまでもありません。

そうなるくらいならば、毎日決めたページ数をコツコツやりながら、こまめに復習を挟んだ方が効果的です。

はやく宿題を終わらせたあとの取り組み次第で、大きく実力を伸ばせるか、すべて忘れて無に帰するかが決まります。特に3年生は山ほど宿題が出ます。早く終わらせたいという気持ちが先走り過ぎて内容を疎かにしないように気を付けましょう。

夏休みに伸びるかどうかは、どれだけ勉強できるかより、どう勉強できるかにかかっています。

2018年07月12日

数学が苦手な子ほど暗算をしたがるという話

2018年06月19日

数学が苦手な子、多いですよね。

この仕事をしていると、数学が苦手かどうかはノートを見ればだいたい分かってきます。

そして、数学が苦手になるか、伸びていくかは、小学校の段階で8割方決まってくると思います。

塾長が実践する英単語を覚える方法

2018年05月21日

大学受験の英語においては、英単語の語彙力がそのまま合否を大きく分ける1つの要因になります。どれだけ文法が理解できようが、単語を知らなければ訳すことはできません。

前後文から推測する、ということを言う人もいますが、それは、一定の単語力がある人だけができることです。1文に5個も6個もわからない単語が出てくるようでは、推測何てできるわけがありません。

やる気が出ないと勉強しないなら、1年に数日しか勉強しないことになる。

2018年05月16日

やる気を出すにはどうしたらよいですか?どうしてもやる気が出ないのですが、いい方法はありますか?

やる気が出ないことに悩んでいる子もいるようですが、私の経験上、勉強に対するやる気なんて出ている状態の方がまれです。やる気なんて出ないのが通常ですよ。

やる気があろうがなかろうが、勉強し始めるんです。「勉強するぞ!」というやる気に満ち溢れているときは、何時間でも机に向かってひたすら勉強しましょう。きっと長時間でも密度の濃い学習ができるはずです。

一方「全然やる気がでないなぁ」というときは、やる気ゼロで勉強しましょう。

とにかく目の前のものをこなしていくことに集中します。次第にやる気云々のことは忘れていきます。

そもそもやる気がでないと勉強しないというのなら、私は1年で数日しか勉強しなかったことになります。やる気があろうがなかろうが毎日のルーティンで勉強しました。死んだ目で図書館に行ったときもありました。今日は行きたくないな、やる気でないな、という日ももちろんありました(というかそんな日がほとんどでした)が、そんな日でもとにかく机に座って、やるべきことから片付けていきました。

これは精神論なんかではなく、どんな優秀な子でも最初からやる気満々で勉強し始める子は少ないと思います。やらなくてはいけないからやる、という使命感、義務感でやり始めて、次第に集中力が高まっていき、その過程でやる気が醸成されていくものだと思います。

とんでもない危機的状況に陥らない限り、突然やる気が生まれることはありません。やる気が生まれるのを待っていることは時間の無駄です。やる気があってもなくても机に向かって、やるべきことをやっていく。この積み重ねがやる気を生み出すきっかけになるでしょう。

自分の弱点を自信をもって言えますか?

2018年05月07日

自分ができないところ、理解が足りない所など自分の弱点と言うべきところを自信をもって答えることができるでしょうか。

なんとなく全部!英語!数学!とか漠然としか答えられない子も多いのではないでしょうか。

宿題に振り回される生活になっていませんか?

2018年04月23日

学校から出る宿題は本当に必要なのか?

みんな行きたい高校大学は異なるのに、全く同じ宿題が出されることに果たして意味があるのでしょうか。

そもそも宿題のメリットってなんなのでしょうか。

勉強ができる子の宿題の様子を見ていると、すでに覚えて理解できているものを作業のように書かせたり、簡単な問題が中心だったりと、全然意味のあるものになっていません。

一方で勉強ができない子を見ると、やらなきゃいけないからやる、という感じで終わらせることが目的の作業になっていたりします。当然分からない所は調べたり、ピンポイントで復習すれば有意義になるのでしょうけど、そんなこと考えてやれる子ならとっくに成績を上げていることでしょう。

そもそも宿題が作業になるのは必然です。提出が義務付けられた時点で強制力が働きます。強制でやらせるのであれば理由付けが必須のはずですが、そういったこともしていないでしょう。「宿題だからやる」ただその一点張り。

宿題がないと勉強しない、と不安に思う保護者の方もいらっしゃると思いますが、宿題があっても勉強ができるようになるわけではありません。やる意義を本人が分かっていない勉強に意味はありません。宿題そのものが目的ならいいですが、宿題はあくまで手段に過ぎません。

そろそろ宿題への取り組みを見直すべきときです。

以前何かの番組で現役東大生が言っていましたが、宿題は教師の自己満足に過ぎません。そんな自己満足に振り回されて自分の受験勉強に影響があっては損です。宿題とどう付き合うのかをしっかり考えましょう。

宿題をいかに早く終わらせて、自分の受験勉強に集中的に取り組めるか。これをしっかり考えられるようになれば、学習習慣や意識も変わってくるでしょう。

宿題だけで1日の勉強を終える高校生。宿題を作業のように意味もなくこなす中学生。

その勉強は本当に身になっていますか?

理科が苦手なら「そもそも」を口癖に勉強すべし

2018年04月17日

中学の理科は、1つ2つの公式を使えば答えが出るものが多かったり、解法がほぼ一通りに決まっていて、それさえ理解できれば必然と解ける問題が多かったりします。

だから中学で理科が苦手、というのは単にインプットする知識が不足しているだけの子がほとんどです。必要知識量はそんな多くないので、学習量でカバーできます。

しかし、これが高校の理科になると途端に訳がわからなくなります。公式数の多さ、解くパターンの多さ、途中計算の煩雑さ。1年生でつまずく子も多いです。

つまずいている子の多くは、与えられた公式をどう使うか、自分の知っている解法パターンにどう当てはまるか、に囚われ過ぎてしまい問題の本質を理解していない子が多いように思います。

例えば、v=v0+at という公式。物理基礎の最初で学習する等加速度直線運動の公式です。この公式「そもそも」なんでこの形になるのでしょうか?

例えば化学基礎の酸化還元反応や電池、電気分解の問題。なぜ「そもそも」そのような半反応式になるのでしょうか?

こういった具合にまず疑問点が生まれたら「そもそも」を合言葉に徹底的に戻り学習してみましょう。ただ暗記するだけでは、幅広い高校の内容に対応できません。まずは根本を理解することから始めましょう。今まで暗記だけに頼ってきた子は、一気に世界が広がり、暗記地獄から解放されるかもしれません。

追記

特に化学ではそもそもを掘り進めていくと大学の内容に入ってしまいます。暗記と理論理解の境界が分かりずらいのが、化学を学習する上での問題点ですね。無機化学や有機化学は特に暗記が基本になってくるので、分野によっては「そもそも」も「ほどほど」に。

どれだけ勉強しても定着してなければ何の意味もないという残酷な現実を知らなければなりません。

2018年03月28日

勉強というのは、時間をかければ良いというものではありません。

常々言っていることとして、【勉強時間<勉強量<記憶量】という大原則を忘れてはいけません。

10時間勉強して定着度10%より、5時間勉強して定着度50%の方が遥かに価値があります。ではどのように勉強すれば定着率を上げることができるのか。

成績が下がるということは、そこから成長できるチャンスが与えられたということ。

今の自分にどれほどの危機感をもっているか

2018年02月20日

そもそも勉強に対する危機感は、たとえ芽生えたとしても継続させることが難しいものです。テストの直後は、次は頑張ろう、と思っても、時間が経つとその時の気持ちは少しずつ緩んでいってしまいます。

しかし、大学受験の場合、特に国公立大学を目指すのであれば、高校3年生から頑張ったところで簡単に取り返せるほど甘くはありません。1,2年生で余裕を持って勉強できるはずの時間を、他のことで使ったツケというのはすべて本人に返ってきます。

2026年度定員情報

・塾全体の定員に達した場合は募集を停止致します。興味のある方はお早めにお問い合わせください。

新中1…2~3人

新中2…1~2人

新中3…3~4人

新高1…1~2人

新高2…2~3人

新高3…1~2人

お問い合わせ

フォームでのお問い合わせは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINEでお問い合わせ

友達追加をして、お気軽にお問い合わせください!

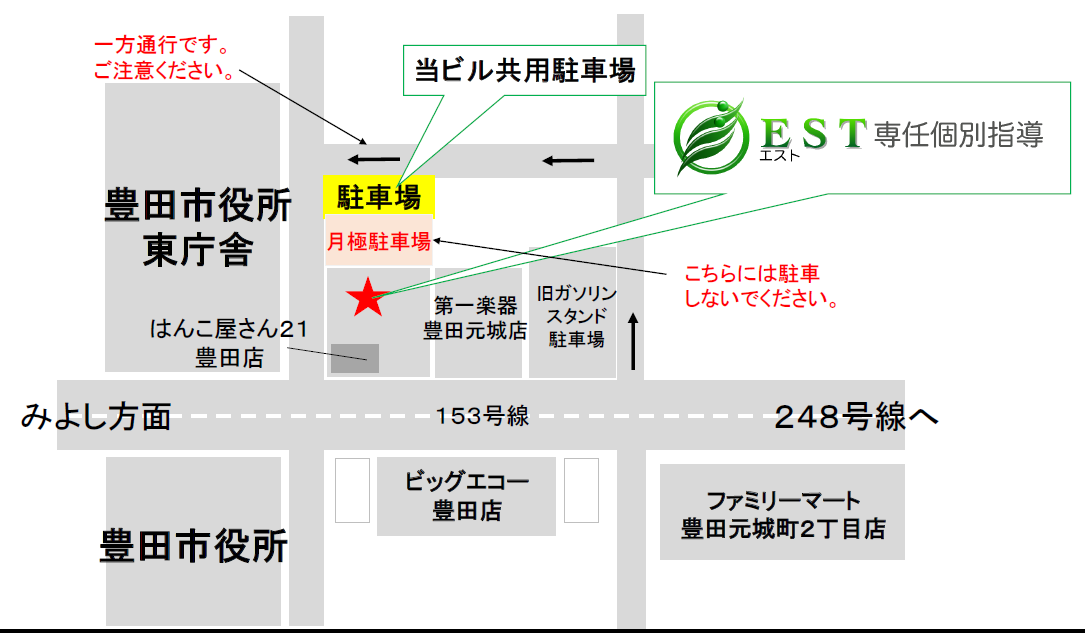

アクセス

住所

〒471-0024

愛知県豊田市元城町4-19-1名古庄ビル2階

豊田市駅から徒歩7分

駐輪場あり

ビル共用駐車場あり

詳細図

営業時間

平日16:00~21:40

祝日※14:00~19:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

※講習期間を除きます。

規定休校日

土曜・日曜 / 年末年始・お盆・GW

※土曜不定期開校(月間予定表)