開校時間 | 平日16:00~21:40 祝日14:00~19:00 |

|---|

定休日 | 土曜※・日曜 土曜は不定期開校 |

|---|

対象学年 | 中学生(市内公立中) 高校生 |

|---|

塾長ブログ【塾長私感】

夏期講習真っ只中!40℃越えの気温と同じくらいの熱気を感じる子もいます!

2018年07月25日

先週から当塾は夏期講習に入りました。

高3は最初に、志望校の大学入試問題を解いています。目指す学校の問題レベルが分かって初めて、夏休みの勉強の進め方が明確になります。

生徒が解く問題は私も事前に目を通すので、このところ赤本英語地獄です。(笑)

たまに日本語訳が載っていないものもあったりするので、そんなときは全訳地獄です。生徒以上に私の英語力が上がりそうです。(というわけでブログの更新も完全に後回しになってしまいます・・・という言い訳)

夏休みはスマホの使わせ方にご注意を。

2018年07月07日

こと小中学生の勉強において、スマホは悪影響を与えます。

授業や自習の様子を見ていると、ちょっとした勉強の空き時間にすぐスマホをいじる子がいます。たかだか数分の空き時間すらスマホを見ずにはいられないようです。

休憩時間を待てないほど依存しているわけです。ちょっといじるくらいならいつ見ても良いと思っているのかもしれません。

スマホはドラッグです。一度依存させると、スマホなしの生活は難しくなるでしょう。

単に長時間スマホを使うからその分勉強時間が削られ、学力に影響を及ぼすという面もあると思います。しかし私はそれ以上に、集中力に大きな影響を与えていると思います。

勉強というのは当然思考が伴います。考えたり、思い出したり、覚えようとしながら解いていくものです。そういった時間が、スマホによって極端に削られているように思います。ちょっと分からないとすぐスマホを触り、そのままダラダラと使い続けてしまう子も多いのではないでしょうか。時間は使っているので結果として宿題は終わるとは思いますが、ただ書いただけで得たものはない、という無駄な時間を過ごすことになります。

学力が高い生徒ほど、塾の時間中にスマホを使っている姿を見ません。考えることができる子や学習習慣が身に付いている子は、勉強中にスマホをいじることなんて考えていません。休憩時間と勉強時間のメリハリがついているのです。

学習習慣が身に付き、考えることが習慣化する前、つまり大体高校入試を終える前にスマホに依存した子は、スマホに学力を奪われる可能性が高いです。ですから小中学生には厳格なルールのもとスマホを使用させなければなりません。決して依存させないこと。これは保護者の義務です。

夏休みに入り、自由時間が増えるとスマホを使用する時間も増えていきます。

特に受験生は、この夏休みで実力差が大きくなります。スマホに志望校を変えられることにならないように、しっかり(自己)管理していきましょう。

テスト週間なんて廃止した方が良い

2018年06月24日

テスト週間に入ったから勉強を頑張る、という考えを持っている子の多くはテストで結果を残せないと私は考えています。

受験すら危ういと思っています。

昔からあるテスト週間ですが、もう無くした方が良いのではないでしょうか。

勉強の取り組みへの意識は、ちゃんと変わっていくものです。

2018年05月26日

高校生は1学期の中間テストを終え、結果が返ってきています。

特に高校1年生は、入学後初めてのテストでしたね。結果はどうだったでしょうか?

入学してまだ2ヶ月程度ですが、早くも差が開き始めていると思います。リベンジのときはすぐにきます。この1ヶ月で反省したことを生かして取り組んでいけるといいですね。

当塾の高校生はベースは予習で取り組んでいます。課題も並行してやっているので、ある程度は理解した状態で授業に臨めています。予習を進めていると、「早めに取り組み」という意識が育ちます。ある高校2年生の生徒が、

「次のテスト範囲は広いって先生が言ってたから、もう課題をやり始めておかなきゃヤバい」

と言って、私が何も言わずとも自分で自習で進めていました。

早めにやると言う意識がないとなかなかできることではありません。きっとこの子は来月のテストでしっかり結果を出すことでしょう。

どんなに良質なテキストがあろうが、素晴らしい指導者がいようが、勉強しやすい環境があろうが、知識を定着させることにおいて、「能動的な学習」に勝る物はありません。

自分の意思でやろうと決めて、行動できるかどうかです。危機感をもって、やらなきゃいけないと思ったその瞬間が実力アップの第一歩です。その時に塾が必要だと感じればお手伝いします!自分でやれるという強い意志があれば、まずは次のテストに向けて頑張ってみましょう!

「夏休みが受験の山場」なんていうのは夏期講習を獲得したいがために塾が根付かせたキャッチコピー

2018年04月13日

私が学生のころから、(おそらくもっと前から)「受験の山場は夏休みだ!」なんて言葉をよく耳にしてきました。私も当時はそのように刷り込まれていました。高校生は5,6月に部活が終わり、7月の夏休みから本気出す!なんて考えの子も出てくると思います。

そんなキャッチコピーが、結果的に子どもに「夏休みから頑張ればいい」あるいは「夏休みから本気出す」という危険な刷り込みを与えてしまうことになりました。

分からないときにすぐに質問できるということは、つまり悩む時間を奪うということ。

2018年04月07日

隣に先生がいると分からない時にすぐに質問できていいですよね。個別指導塾の良い点とされていることの一つです。

もちろん疑問点をすぐに解消することは、学習を効率的に進める上で重要だと思います。しかし、効果的に取り組むためには、疑問点としっかり向き合う、という姿勢も大切です。

分からない問題にぶち当たったときに、例えば理系教科であれば参考書で解き方を調べたり、類題を調べて解き方を参考にしたりと、いろいろな選択肢があります。文系教科なら資料を調べたり、さらに詳しい内容を深掘りしたりと、与えられた解説以上に理解を深めることもできます。

もちろんその分時間はかかります。

でも目の前の問題を早く終わらせることがゴールではありませんよね。大切なのは、受験に向けて知識をどれだけ定着させることができるかです。

このことを心に留めて下さい。その悩んでいる時間こそ受験にむけて成長できる時間なのです。

勉強に限ったことではないですが、人間は悩んでいる時間に成長しています。そのチャンスを摘んでしまうのは非常にもったいないことです。

特に隣に先生が付きっ切りになるタイプの個別指導や家庭教師は気を付けなければなりません。一定のレベルに満たない子なら仕方ないですが、ある程度の力がある子の場合は、自分で時間をかけても悩んで解決するという経験は大切です。

学生のとき、私が質問すると、逆に質問して来てちょっとでも基本的なことが答えられないとすぐに突っぱねて「そんなことも分からないのに質問すんな」という先生がいました。だから私は、基本的なことを完璧にした上でどうしても分からない所だけを質問しに行っていました。それでも突っぱねられると、さらに深く調べて・・ということをしているうちにいつの間にか質問したかったことが解決していました。時間はかかりましたが、自分のものになった気がしたものです。

分からないときにはすぐに質問できます!というセリフは何となく魅力的のように聞こえてしまいますが、私はそうは思いません。悩む時間が子供を成長させるのです。

子どもが自己管理できるようにするためには環境を整えることが肝心

2018年03月01日

当塾のような自立学習塾では、家での学習(塾の授業以外の学習)を特に重要視しています。

塾にどれだけ通っていようと、塾以外で勉強しない子が成績を上げることはないからです。

一方で高校生ならまだしも中学生になったばかりの子や小学生が自己管理して、家でも勉強できるようになるかと言われれば、これはそう簡単ではありません。

英語が苦手のまま放置しておくと人生損するかもしれません。

2018年02月10日

英語が苦手と言う子、結構多いですよね。中学のときからつまずいて、それを高校まで引きずっている子もいます。

しかし学生のときに英語を苦手なままにしておくというのは、受験においても、その先の人生においてもかなりもったいないことです。

子供のすべての欲望を満たすものがスマホなんです

2018年02月05日

私が学生だったときは、スマホなんてものはなく、所謂ガラケーでした。買ってもらったのも中3後期?ですし、大して機能はなかったので、勉強に影響はなかったです。

それが今となっては、勉強に一番影響を与えるものに進化してしまいました。

昔はゲームやら漫画やら、家に誘惑するものがあっても、図書館にでも行って勉強すれば解決できました。しかし今やそれらがすべてスマホの中に入っているわけです。子供の欲望を満たすものがすべて入っている代物なわけですね。そればかりか、LINEやSNSなどで友だちと常につながっている状態で、片時もスマホから目が離せない状況になっています。

呼吸をするようにスマホを操る時代になりました。当塾の生徒も、休憩中ならまだしも授業中ですら気にしてしまっている子もいます。

大人ですら(私も含めて)電車やらカフェやら、落ち着いたらすぐにスマホです。私の学生時代にスマホがあったら、大学受験は失敗していたかもしれない、と思うくらいです。高校生ならまだ自制できる部分もあるかもしれませんが、中学生以下で、特に勉強に意識を向けられていない子がスマホをもつならしっかりとした親の管理が必要です。そのルールは、家族共有して確実に守るようにしなければなりません。スマホを与えるということは、メールに加えゲーム、漫画、カメラなども一緒に買い与えることと同じなのですから。

スマホはもはや依存性の高いクスリです。一度依存すれば、そこから抜け出すことは難しくなります。勉強時間を決めてその時間内は親が所持する、テスト週間中は常に親が所持する、など中学生以下はしっかり環境を整えてあげてください。

スマホは便利ですが、こと勉強においては百害あって一利なし、です。スマホの管理は、この時代に生まれた子供の、そして親、教育者の宿命です。

客観的に生徒の取り組みを見る中で気づく「勉強ができる子のたった1つの意識の違い」

2018年01月29日

これまでいろいろなレベルの生徒の取り組みを見てきましたが、その中で勉強ができる子に共通する特徴があります。

勉強量だとか時間だとか、そういったことではなく、取り組みの中で分かる意識の違いです。

それはミスに対する意識です。

勉強にやる気がある子なんていません。

2018年01月25日

あなたの周りにいる勉強ができる友達は、果たしてやる気をもって勉強しているのでしょうか。

勉強ができる=勉強へのやる気がある、と考えられがちですが、そうではありません。

勉強に対してやる気がでない、と言う子もいますが、世の中の99%の子は勉強に対してやる気なんて出ません。

当然です。勉強なんて単なる手段です。

受験であれば、「志望校に合格すること」が目的であって、勉強することは単なる手段に過ぎません。

もし試験なしで志望校に合格できる手段があるなら、そちらを選びますよね。

もし部活で練習を一切せずにうまくなる方法があるなら、みんなそちらを選ぶでしょう。

つまり勉強なんてものは「やる気なんて出ないけど、やらなくてはいけないからやる」ものなのです。どんな優秀な人間でもやりたくてやっているわけではありません。

やる気が出るのを待っていても無駄です。やる気なんて勝手に湧いて出てきません。増してやる気スイッチなんて人に押してもらうものでもありません。誰かがやる気を出させてくれるのを待っていたら学生生活はすぐに終わってしまいます。

やりたくない、やる気が出ないのはあなただけではありません。周りの友達のほとんどがそうです。

それでも日々机に向かう子だけが、自分の人生の選択肢を増やすことができるのでしょう。

やる気が出ない、なんて当たり前のことを言っていても意味がないと思いませんか?塾に来るのにやる気なんて必要ありません。やりたくなくてもやる、という意思と覚悟があるのなら、きっと自分を変えることができるでしょう。

センター試験も終わり、あと1ヶ月半で高校受験も終わりです。今年度もいよいよ佳境です。自分の「やる気」という考えに囚われず、やるべきことだからやるという意思をもって取り組んでいけるといいですね。

授業をして理解させるだけでいいなら、そんな楽な仕事はないのでは?

2018年01月20日

マンツーマン指導、完全個別、分かりやすい授業、わかるまで教えます!

実に聞こえのよい言葉で、確かにお客さん目線であれば惹かれる言葉ではありますが、正直、これでお金が稼げるなら楽な仕事だな、とひねくれ者の私は思ってしまいます。

生徒1人に先生を1人付けたり、分かるまで時間をかけて指導したり、これなら親のニーズは確かに満たせるかもしれませんし、子どもの満足度も高いかもしれません。

でも、これって結局塾の中だけの話だなぁ、と私は感じてしまうのです。

学ぶことへの意識の違い、ただそれだけの違いが大きな違い。

2018年01月15日

例えば単語を書く宿題があったとして、ある子は、「どうせ覚えなきゃいけないから今のうちからしっかり覚えておこう!」という意識で取り組み、ある子は、「宿題だからとりあえず書いて提出しよう」という意識で取り組みました。

同じことをやっているわけですが、もたらす結果には天と地ほどの違いがあります。

仮に学びの場が学校だけだったとしても(学校の授業以外の勉強は一切禁止されていたとしても、塾というものが存在していない世界だとしても)、学力の差は確実に出てきます。みんな同じことをやっているのに、なぜ差が出てくるのか。

単純に「意識の違い」です。

むしろそれしかありません。頭が良い、頭が悪い、なんてそんなものは結果論でしかありません。みんな大体同じような脳の構造をしているのですから、同じことをやれば、同じものを得られるはずです。

暗記が苦手と言っている子。本当に死ぬ気で覚えようとしてもダメでしたか?

数学が苦手と言っている子。自信を持って苦手と言えるほど練習しましたか?

多くの子が、「そこまではやってないかも・・」と思うはずです。

ということは! やればできるようになるかもしれない、ということですよね!

2018年は、自分を変える!勉強に対する意識を変える!そんな気概を持った子を全力でサポートします!入塾するしない関わらず、お子様の学習に関してアドバイスできることもあると思いますので、まずはお気軽にご相談ください。

子供の意識を変えるのではなく、意識が変わるような仕組みが必要

2017年12月19日

勉強とは主体的にやるべきものであり、主体的な勉強こそ、学びを深めることができる。

これは大人にならないと分からないことです。それを子供に無理に説こうとすれば、考えの違いが生じて当然です。

未来の自分を変えるのは、今の自分の選択です。

2017年11月08日

小学生のときから勉強が苦手な子、たくさんいると思います。当時は何となくできない、テストの点数が悪い、で終わっていたと思いますが、中学に進学して、「順位」という形で自分の立ち位置を突きつけられます。

最初は、「うわっ、ヤバい」「こんなに低いんだ」と思った子もいると思います。

しかし、その位置に1年もいれば、定位置として当たり前に感じてしまいます。そこにいることが普通になってしまえば、何とかしようとも思わなくなってしまうでしょう。順位を聞かれて、こう答えていませんか?「いつも通り」と。

そうして自分の立ち位置を自分で決め付けてしまい、進学先もそのレベルの自分を基準にして決めることになります。こうして常に「今の自分」を基準にして物事を決めるようになってしまうのです。

こういった子をたくさん見てきました。磨けば光るのに、原石でいることが当たり前になってしまって、原石のまま卒業してしまう子を。

どこかのタイミングで「自分の立ち位置はこんなところではない。」「もっと上を目指せる。」と奮起できた子だけが自分の未来を変えることができます。当然何かを変えようとすれば、それなりに失敗します。でも失敗を失敗だと気づかない、失敗すらできない、そんな状況と比べればはるかに価値があると思います。

今の自分の順位、今の自分のレベルを当たり前だと思ってしまっていませんか?それを決めているのは、先生でもなく家族でもなく、あなた自身です。

今の自分は、過去の自分がしてきた選択の結果です。未来の自分を決めるのは、今の自分の選択です。あなたは今、何を選択し、自分の未来をどう変えたいですか?

体験授業での「先生がわかりやすい」という子供の感想は意外な落とし穴になるかも

2017年11月02日

今の時代は多くの塾で、無料で体験授業を受けられます。体験してみて、子供の反応をみてから入塾を検討される保護者の皆様も多いと思いますが、注意点が1つあります。

子供が「塾の先生がわかりやすかった」という感想を言うことがあります。それに対してお父さんお母さんが「なら大丈夫ね」と入塾を決めるケースがあります。これが意外な落とし穴になるかもしれません。

一般的な個別指導塾で体験授業を行う場合、最初はベテランの先生、あるいは生徒受けが良い先生が授業を担当することが多いです。体験授業で塾の第一印象が決まるわけですから、ここで子供の心をつかんで入塾につなげるために塾側は良い先生を付けて、楽しくコミュニケーションをとって、きめ細やかな授業をするのです。

初めての授業で緊張している子どもからすれば、楽しくわかりやすく授業をしてくれれば、この塾に入りたい、と思うものです。

しかしこれが入塾後も続くとは限りません。同じ先生が担当につくとも限りませんし、塾によっては、普段は教室にいない体験授業専門の先生がいるくらいです。

また体験授業では指導しやすい内容をやって、まずは「分かる」という実感を子供に与えることに集中します。分かりやすくて当然なのです。極端に言えば、誰が教えても理解しやすい内容をやっているということです。

子どもは、塾で楽しく勉強する自分は想像できても、塾に通うことで生じる普段の学習習慣の変化までは想像できません。良い面にしか目を向けられないのです。結果、塾には入ったけど、普段は変わらず勉強しない、いわば「塾依存型」の子になってしまうのです。

私が体験授業ですることと言えば、生徒にプリントを渡して、まずはやってみようか、で終わりです。その後は生徒自身にどんどん進めてもらいます。分からない所はフォローする程度で懇切丁寧な指導は一切しません。

生徒にとって楽しくわかりやすい塾か、ではなく生徒自身がその塾のカリキュラムで続けられそうかどうかを判断してもらうための授業が体験授業の意義だと私は考えています。だからこそ、上っ面な特別扱いなどはしません。塾選びのときは、そういった入塾後の変化にまで目を向けて子供と話し合っていけるといいですね。

あれこれ何もかも指示することによって成績を上げたとしても、それは長期的に見れば無責任なやり方なわけで・・・

2017年10月19日

こと中学生に関して、指示されたことをしっかりやれる子であれば、よっぽどカリキュラムが杜撰な塾でない限り、大体テストの点数を上げることはできます。

私がもし、「次のテストで今より20点アップさせてほしい。受験のことは一切考えなくても良いので、次のテストだけでも点数を上げてほしい」と保護者の方より発注されたとしたら、例えば、テスト対策プリントを何枚もコピーしてやらせたり、確実に出るところだけを反復してやらせたりして、目の前の点数を取りにいかせることは可能です。(もちろんそんな発注は受けませんが)

塾としてのスタンス

2017年10月14日

「あなたが転んでしまったことに関心はない、

そこからどう立ち上がるかに関心があるのだ」

(第16代 アメリカ合衆国大統領 エイブラハム・リンカーン)

もちろん転んだ原因を反省して、改善することは大切ですが、転んでしまったその事実に対して責めることは絶対にしません。

ひどい点数のテストを申し訳なさそうに持って来る子もいますが、そんな点数はもはやどうでもいいんです。大切なのはその後。

どのように取り組み、意識を変えるのか。そこをしっかり話し合います。私の一番重要な仕事です。そこから先は子供たちの真価が問われます。

別人のように意識が変わり、取り組みが改善していくのか。あるいは言い訳してやらない、同じ失敗を繰り返す、テスト前後で何も変わらない、そうなってしまうのか。

ここに本当の成長があると思います。単なる成功よりも、失敗して挫折したあとの成功の方が、何倍も子供を成長させるものです。

そういった意味では塾は、学校や家とは違った意味で、子供の成長に立ち会える場所なのだと感じます。

今回のテストで失敗してしまった子、あるいはずっと失敗し続けてしまっている子。実はそんないまこそ成長のチャンスなんです。必ずこの失敗はあなたを成長させてくれます!

そんな子たちの成長を助ける場として、これからも塾があり続けられたら、と思います。

夏期講習お疲れさまでした!

2017年09月01日

2017年の夏期講習の全日程が終了しました。

ほぼ毎日来て勉強しに来た生徒、苦手を克服するために何度も復習を繰り返した生徒、忘れていたところを復習して定着できた生徒、夏期計画表通り学習できた生徒。よく頑張りました。お疲れさま!

1人ひとり当初の目標は達成できたと思います。

でも満足しないでください。

この夏やったことをしっかり復習して、確実に定着させていきましょう。講習でやったことを生かすも殺すも、これからの取り組み次第です。頑張りましょう!

保護者の皆さまもご協力ありがとうございました。毎日のように送迎していただいたり、中にはお忙しいところ一日に何度も送迎をしていただいた保護者の方もいらっしゃいます。

生徒が有意義に学習できたのも保護者の皆さまのサポートがあってこそでした。本当にご理解ご協力ありがとうございました。

特に受験生はこれから正念場です。生徒一人ひとり目標が達成できるよう塾としてしっかりサポートして参ります。今後ともよろしくお願い申し上げます。

努力は必ず報われるとは限らないけど、結果を出している子はみんな努力している。

2017年08月21日

どれだけ努力しても、みんながみんな報われるとは限りません。しかし、結果を出している子は、やっぱり傍目に見ていても努力しているな、と感じます。

となれば、結局努力するしかないんですよね。自分なりの努力なんかではなく、目標達成に足るだけの努力を、です。

一人ひとり目標が違えば、それを達成するのに必要な努力量も変わってきます。

偏差値50の子と偏差値60の子が東大を目指すのであれば、同じ努力量であるはずがありません。

偏差値50の子が1日6時間勉強しても、偏差値60の子が1日6時間勉強しているのなら、その差は開くばかりです。

大切なのは、自分の努力を客観視すること。自分の現状の実力と毎日の努力を常に客観視することが、受験において大切なことです。自問してみて下さい。『この勉強量で本当に足りているのだろうか?』

一番わかりやすいのが模試の結果です。同じ目標を目指す子の中で自分がどの位置にいるのか、しっかり把握しましょう。高校生は7月の模試が返ってきたら、早速考えてみるといいですね。

2026年度定員情報

・塾全体の定員に達した場合は募集を停止致します。興味のある方はお早めにお問い合わせください。

・新中1は2026年1月12日の週から、新中2,3年生は2026年2月16日の週から通塾体験が可能です。

・すでにご予約頂いている方の人数を差し引いた定員です。

新中1…2~3人

新中2…1~2人

新中3…3~4人

新高1…1~2人

新高2…3~4人

新高3…1~2人

お問い合わせ

フォームでのお問い合わせは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINEでお問い合わせ

友達追加をして、お気軽にお問い合わせください!

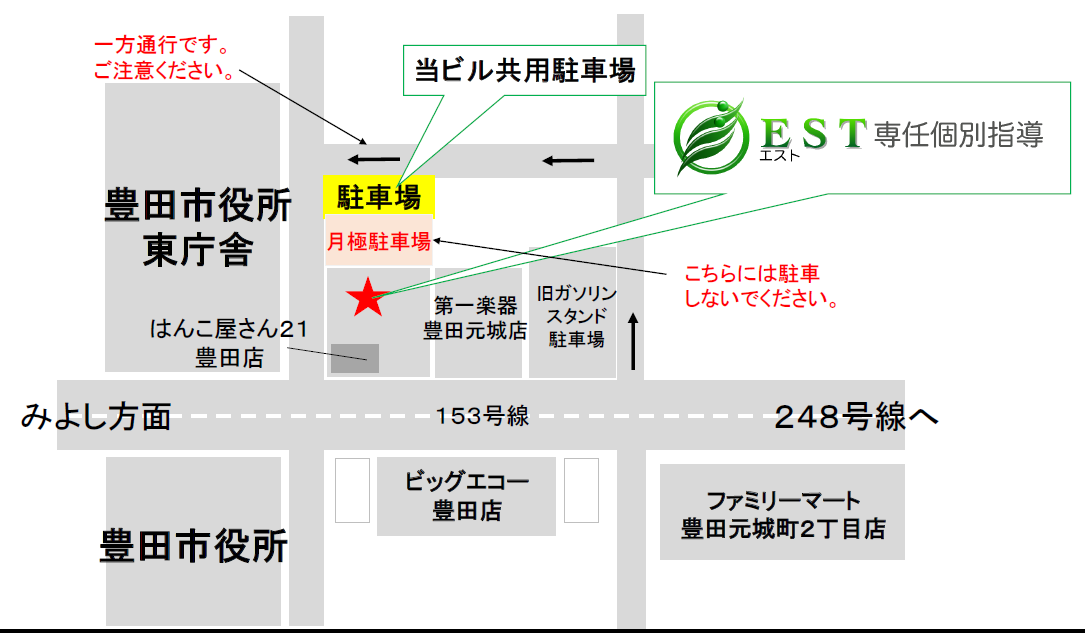

アクセス

住所

〒471-0024

愛知県豊田市元城町4-19-1名古庄ビル2階

豊田市駅から徒歩7分

駐輪場あり

ビル共用駐車場あり

詳細図

営業時間

平日16:00~21:40

祝日※14:00~19:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

※講習期間を除きます。

規定休校日

土曜・日曜 / 年末年始・お盆・GW

※土曜不定期開校(月間予定表)