開校時間 | 平日16:00~21:40 祝日14:00~19:00 |

|---|

定休日 | 土曜※・日曜 土曜は不定期開校 |

|---|

対象学年 | 中学生(市内公立中) 高校生 |

|---|

2018年4月~9月ブログ

2021年1月のセンター試験から英語の民間資格が大学受験に使えるということで、、

2018年09月27日

2018年9月現在高校1年生の子からセンター試験が廃止され、新しい大学入学共通テストに移行します。英語は英検やTOEFLなどの民間資格を最大2回、高3の年の4月から12月の間に受験し、その点数を大学受験に使えるようになるということです。

2025年の1月からすべての受験生が、こういった英語の民間資格が大学入試としての位置づけになります。

高校3年生の4月から12月の8ヶ月間で2回受験し、その成績を利用するということですが、これはつまり高3の4月には受験できるレベルにまで英語を高めていく必要があるということです。

これは結構大変なことです。

英語、とくに長文読解や英作文などは短期間で何とかなるものではありません。当塾では、2年生の1月から英単語や文法、構文解釈などの基礎固めをしてきて、ようやく夏休み明け位から少しずつ結果に表れているような感じです。一朝一夕で英語は完成しません。

それが3年の4月~12月のテストに照準を合わせるとなると、2年生の春くらいからは準備を進めたり、練習として試験を受けたりと対策をする必要が出てきます。

高3の夏に一気に勉強量を上げるような取り組みでは当然間に合わないということになり、ますます勉強の計画性が重要になります。

さらにTOEICやTOEFLなどに早めに慣れておくことがそのまま大学受験の英語の点数につながることになります。

今のところ、2021年の試験から民間資格を利用できるようになる予定ですが、東大が民間資格の提出を必須としない方針を固めたため、他大学の受験にも影響が出てくるかもしれません。

今後英語学習に大きな変化が出てくるのは必然なので、それに応じて取り組みが変わるのも避けられません。勉強のやり方や計画性も今までと大きく変わって来るでしょう。

途中式を舐めている子は必ずどこかで痛い目を見ますよ。

2018年09月22日

中学生のテストも大体返ってきて、今回の反省と次回への改善を話し合っています。

その中で、数学のテストで思ったほど点が伸びなかった子に共通することがありました。

そのことは昔から認識していて、日頃から注意してはいます。おそらくいつかのブログにも書いたかもしれません。そのことが今回如実にでるテストだったので、失敗した子も多いと思います。

それは数学の途中式の書き方です。

センター試験の実質対策期間はあと2ヶ月です。

2018年09月17日

いろいろな勉強法のブログや書籍を見ていると、センター対策は12月からでも間に合う!と書いてあるものが多々あります。しかし、それを真に受けて12月から過去問を解きまくったとしても、しっかり効果が出る子と全く伸びない子に二極化すると思います。

センター試験は学力を測る試験というより、どちらかと言えば情報処理力が試されます。

短時間に効率的に解き進める力、緊張の中で解くメンタル、など知力以外の部分が大きく影響します。センター試験の問題を時間をかけてやれば、そこまで難しくありません。問題も実は定期テストレベルです。

12月の過去問演習で実力を伸ばせる子は、しっかり基礎を固めた子です。

基礎的な知識が備わって居れば、あとは情報処理の実践的練習をすることで安定して得点することができるようになります。

一方で、基礎を疎かにした子は、情報処理力は向上しても点数が安定しません。

不安な気持ちのまま当日を迎えることになってしまうでしょう。

12月以降の演習はあくまで情報処理力向上の演習であり、実際の知識の復習はそれまでに大方仕上げていなければなりません。つまり実質的な対策期間はあと2ヶ月ほどということです。

この2ヶ月で、しっかり基礎を確認していきましょう。特に今までの模試で平均以下しか取れていない教科があれば重点的な復習が必要です。そういった教科を12月からやっても間に合いません。勝負はあと2ヶ月です!

中学生の皆さん、テストお疲れさまでした!

2018年09月12日

一部の学校を除いて、近隣の中学は期末テストが終了しました。中学生の皆さん、お疲れさまでした。早速テストが返却されているところもありますね。結果はいかがでしたか?

さて、今回のテストは夏休みをはさんで約3ヶ月もの準備期間がありました。

計画的に取り組めている子は、たくさんの問題に取り組む時間があり、今までの復習も含めて実力を定着させることが出来たと思います。

逆に夏休みにサボった子は、3ヶ月あれど結局テスト直前に詰め込んでやることになったと思います。テストで出来た子もそうでない子もいると思いますが、実力は定着しません。

次の後期中間テストは、11月の最終週です。つまり2ヶ月半ほどしかありません。今回のテストと比べて準備期間が2週間も減って、かつ間に連休もないわけです。

そして何より後期に入ると特に数学と英語の内容が一気に難化します。

準備期間も少なく、間にまとまった休みもなく、内容も一気に難化する。

今回のテストでしっかり準備できていなかった子が、何の意識も変えずに後期中間を迎えたら、結果は始める前からもう目に見えています。

後期中間の準備は今からです!今からやらないと間に合いません。当塾でももう次のテスト範囲の予習を始めています。

来週には多くの中学で結果が返ってくると思います。結果を見て、危機感を抱いて、次は頑張る!と決意したなら、その瞬間から少しずつ準備をしていきましょう。

やり方が分からなければ相談してください!やる気のある子は大歓迎です!

テスト前はひたすらアウトプット!

2018年09月08日

隣の多くの中学校では明日から前期期末テストが始まります。

今日は日曜日ですが、多く中学生が来て過去問でアウトプットしています!

テスト前の勉強は、ひたすらアウトプットに時間を使いましょう!

テスト前日に課題が終わっていないのは問題外ですが、課題が終わっている子でたまに、教科書を見直したり、ノートにポイントを書くようなまとめ学習をしている子がいます。

テスト直前のまとめ学習はほとんど意味がありません。まとめ学習は、インプットした知識を整理できるだけなのでテストで解けるような思考回路は身に付きません。また教科書を見直すのも、結局はインプットの学習なので、理解は深められるかもしれませんが、定着はしないので、テストでは解けません。

教科書の見直しやノートまとめはインプットです。テスト3週間前なら効果がありますが、テスト直前の今やっても、自己満足で終わります。

今やるべき勉強は、課題をもう一度解き直す、テストをして定着していない所を把握する、などとにかく問題を解いてアウトプットすることです。いろいろな問題に触れていれば、どんな問われ方をされても対応できるようになりますし、できなかったところは印象付けられるので、テストで同じミスを繰り返す可能性も少なくなります。

今日のテスト対策開校で来ている子も、ほとんどは課題を早い段階で終わらせて、2周3周と解き直しをして、過去問をやった上で最終確認として来てくれていますが、それでも100点は取れません。このミスが貴重です。完璧にやったと思っても、聞かれ方が変わるだけでミスになったりします。1つ1つのミスが明日につながっていくのです。

今回のテストは夏休みの課題からも出るので、復習も多く出題されます。夏休みの取り組みが顕著に表れます。頑張りが反映されるように、明日に向けてしっかり確認をしていきましょう!

勉強ができない子ほど、1人で勉強を進めていくことに不安があるとは思います。

2018年09月04日

私はアルバイトで個別指導の講師をしていたとき、初めて塾に来た子の体験授業を任されたことが数多くあります。体験授業にきた生徒の授業で気を付けるべき点は、①分かりやすく教えること、②コミュニケーションをとって緊張を解くこと、③できたことを褒めること、です。

1つのことに本気になった経験がある子は強い

2018年08月29日

部活や習い事などなんでもいいです。今まで本気でやった、もしくはやっている、というものはありますか?

1つのことに本気になって取り組んだ経験がある子は、勉強において時に驚くほどの伸びを見せてくれます。

「文武両道」をいう言葉があります。勉強もスポーツもともに頑張って結果を出していることを指し、文武両道=すごいことと考えられがちです。しかし私は昔から、「文」に本気で頑張れる子は、「武」で頑張っても結果を出せるし、逆もまた然りと考えてきました。

自分を追い込んで努力することを経験しているからです。どちらかを本気で頑張れた子は、文武両道なんて実はたいして難しいことではないのです。

あとは、本気で取り組んだその経験を、別のベクトルに向けるだけのモチベーションがあるかどうかです。

部活を一生懸命頑張っても、勉強を頑張ろうという気持ちがなければできるようになるわけがありませんし、どれだけ勉強を頑張っても、部活なんてどうでもいいと思っていれば上手くなるわけがありません。これは当然。

でもいざ、別のベクトルに向いて本気になったとき、想像以上の伸びを見せてくれることがあります。ビリギャルだってその類ですし、ネットで探せば、3か月で偏差値を10伸ばした方法!などいろいろ出てきます。これらの手法を、他人がまねたところでおそらく成績は上がりません。やり方以上に、本人たちの過去の努力の経験があったからこそ、成し得たことだと思います。

部活や習い事などに本気で取り組んでいる子は、そのベクトルが勉強に向いたとき、伸び率は大きいと思います。いろいろなことに本気で取り組むことは、最終的に勉強にもプラスに働くのかもしれません。

進学校ができない生徒に合わせて授業することはありません。

2018年08月23日

中学では上から下までいろいろな学力層がいるため、先生はその平均レベルで授業を進めていくことが多いです。上位層の子からしたら、懇切丁寧に授業をしてくれているということになります。自分の理解できていることばかりで、退屈に感じる生徒もいるでしょう。

しかしその上位層にいた子が、大学進学者が多い進学校に進学すると、状況は大きく変わります。

夏休みの宿題がすべて終わっているかどうかで9月の定期テストの結果が変わる

2018年08月18日

お盆も終わり、夏休みもあと2週間となりました。

中学生は9月に定期テストがあるので、来週がテスト3週間前になります。

当塾ではテスト3週間前からテスト1週間前が勝負なので、来週から本格的にテスト対策に入ります。

来週の出校日に宿題はほとんど提出になるようですが、9月の最初の授業で提出する課題もあるようです。しかし9月2週目に定期テストがあることを考えると、8月末まで必死で夏休みの宿題をやっている時点で大きく出遅れます。

宿題が終わっていない子は、8月末まで必死で宿題をやることになりますが、もう内容なんてどうでもよくて、終わらせることが目的になります。勉強は作業になった時点で価値はありません。テスト2,3週間前の一番大切な時期に、夏休みの宿題を終わらせる作業に無駄な時間を使わなくてはいけなくなります。

一方、宿題も早々に終わり、塾のカリキュラムも進んでいる子は、今の段階で過去問などがすでに終わっており、テストが来週あったとしても十分結果が出るくらいまでに高められています。

この差が定期テストに大きく出てきます。夏休み明けのテストは、前学年の内容も入ってくるので、サボった子は今まで以上に大きく成績を落とします。

10月以降は授業内容も難しくなり、テストで点も取りにくくなるため、なおさら成績を下げていくことになります。前期中間が調子よくても、9月のテストを境に成績を下げていく子が多いのはこういった理由です。

そうならないように、心機一転気合を入れ直して、緊張感をもって取り組んでいきましょう。

お盆は受験生の真価が問われる。

2018年08月10日

当塾は下記の期間休校となります。

8月11日(土)~17日(金)

18日(土)から再開します。

お盆休みは学校の補習もなくなり、当塾のように塾も休校期間に入る所が多いようです。

本当の意味で丸1日自分で勉強をしていかなくてはなりません。

塾や学校なら先生の目もありますから、それなりに律して取り組むことができますが、それが無くなった時に自分に厳しく取り組めるかが、受験生の真価です。

高校生は模試判定がC判定以下なら、丸1日必死で勉強漬けが基本だと思います。と言っても

例えば午前8時~11時(3時間)、13時~18時(5時間)、21時~24時(3時間)と間にかなり余裕を持たせても最低10時間の勉強時間は確保できます。

勉強漬けと言ってしまうと何時間ぶっ続け、みたいな印象ですが、これならそんなにハードルは高くないですね。

私が受験生のころはD判定で夏休みに突入したので、夏はこれくらいを基本でやっていたような気がします。ボーダーに届いていないのですから、周りのライバルよりやらないと差が縮まらないのは当然です。自分が頑張ったと思った勉強量でも、それがライバルの平均だったら差は縮まらないわけです。だから必死です。同じ大学を目指すライバルたちがどれくらい勉強しているか、なんて知りません。最大限やるしかないんです。(私は連続3時間が集中力の限界だったので、午後の5時間のときは間に30分ほど休憩を入れました。)

もちろん時間がすべてではないですが、それくらいの必死な姿勢があって然るべきです。何度も言いますが、ボーダーに届いていないのに余裕でいられるわけがないはず。ライバルより自分は劣っている、と常に考えて取り組まなくてはなりません。それが最低限持つべき危機感です。

1日5時間程度しか勉強しなかった子と1日10時間勉強した子では、7日で35時間分の勉強時間の差が出てきます。現役生が一番伸びる時期の35時間の価値。ともすると合否を左右するくらいかもしれません。

センター試験まであと161日。半年切っています!1週間後に一回り成長した姿で会えることを楽しみにしています!

勉強は自分からやろうと思って初めてスタートラインに立てる。

2018年08月08日

夏休みも2週間が終わりました!早いですね。あっという間に過ぎていきます。

当塾の夏期講習の通常講習では、カリキュラムに沿ってひたすら課題を進めています。

となりに先生もいないですし、できるできないを逐一見ることもありません。分からない所があれば、自分から行動しない限り解決しません。

となりに先生がついてくれていれば、逐一指示を出してもらえるので、何をやるか自分で考える必要がありません。言われたことをやっていれば自然と時間が過ぎていきます。

しかしこういったやり方が後々子供に大きな悪影響を及ぼします。

以前ある高校1年生の面談で、別の塾に行っているときは、先生や塾が言ったことだけをやっていればよかったけど、辞めてから何をすればよいかわからなくなった、と相談を受けました。

勉強というのは一生付き合っていかなければならないものです。保護者の皆さまならよくわかると思いますが、大人になっても日々勉強です。一生必要な勉強の取り組みの基礎は中学(もしくは小学)で大方形成されます。この時期に勉強のやり方を考えることは、その後の人生における学びを大きく左右するといっても過言ではありません。

賢い子はある程度自分で考えて勉強する習慣も付いていると思います。勉強が全くできない子は、まずは隣にいて教えてもらうしかありません。

問題は中間層(平均層)です。隣についてもらうほどではないけど、自分で考えて勉強できる力はまだ備わっていない層の子たちは、やり方次第でどちらにも転んでしまいます。

それを鍛える夏休みでもあります!

塾の講習だから、宿題だから、やらないと怒られるから、ではなく、自分の目標の実現に向けて頑張ろうと思えたら、そのスタートラインに立つことができます。

自分の力で進めていく講習だからこそ、意識的に取り組めれば大きく成長できると考えています。夏休みもあと3週間、頑張りましょう!

今日の勉強であなたは何を得ましたか?自問自答してみましょう。

2018年07月30日

受験勉強や課題に取り組んでいると、ふと、「一応勉強はしているけど、ちゃんと身になっているのかな」と思うこと、ありませんか?

そんな時に、習慣としてやっておくとよいことがあります。

1日の終わりに、今日の勉強で得た知識を思い出す時間を作ることです。

あの単語覚えたな、あの解き方を学んだな、歴史のあの流れをつかんだな、など、やったことを思い出してみて下さい。やったことが浮かんでくれば身になっているということです。

逆に全く浮かんでこない場合は、目の前のことをただこなしているだけになってしまっています。おそらく適当に勉強しているわけではないと思います。しかしどれだけ一生懸命やっていても、やったことを覚えていなければ意味がありません。これが続くと、知識の蓄積がないまま夏休みを終えることになります。受験生にとっては致命的なことです。

夏休みは特に自分一人で進めていく勉強が多いので、いつも以上に意識的に取り組まないと、時間だけかかって得たものが少ないということになりかねません。

夏期講習では、学習した内容を必ず復習できるようにカリキュラムを組んでいますが、やはり見ていると、忘れている部分も多いです。夏の学習はインプットする情報量が多い分、出ていく量も多いのは仕方ありません。

やったことをすべて復習できれば良いのでしょうが、そんな時間もないと思います。だからこそ、頭の中でやったことを思い出すという、ただそれだけの行為の積み重ねが必要になるのです。

夏期講習真っ只中!40℃越えの気温と同じくらいの熱気を感じる子もいます!

2018年07月25日

先週から当塾は夏期講習に入りました。

高3は最初に、志望校の大学入試問題を解いています。目指す学校の問題レベルが分かって初めて、夏休みの勉強の進め方が明確になります。

生徒が解く問題は私も事前に目を通すので、このところ赤本英語地獄です。(笑)

たまに日本語訳が載っていないものもあったりするので、そんなときは全訳地獄です。生徒以上に私の英語力が上がりそうです。(というわけでブログの更新も完全に後回しになってしまいます・・・という言い訳)

宿題は早く終わらせよう!でも終わらせたあとは・・?

2018年07月18日

中学生は夏休みのしおりも配られ、早くも宿題に取り組み始めている子もいます。

小学生のころから、夏休みの最大の敵は宿題でした。ですから、どれだけ早く宿題を終わらせられるかが、夏休みをどれだけ有意義に過ごせるかを左右していました。

私も宿題は早く終わらせることには賛成です。しかし終わらせた後の取り組み次第では、反対になります。

早く終わらせよう!という意識で取り組んでいると内容が疎かになりがちです。理解することよりも早く終わらせることが目的になってしまうからです。

そんな状態で、早く終わって、もしそのあと何もしなければどうなると思いますか?

私は常々言っていますが、短期間に詰めた知識は短時間で失われます。宿題でせっかく復習した内容もそのあとの復習を怠れば、提出するころにはすべて忘れて、「ただ宿題を埋めた」だけになってしまいます。9月のテストがどうなるかは言うまでもありません。

そうなるくらいならば、毎日決めたページ数をコツコツやりながら、こまめに復習を挟んだ方が効果的です。

はやく宿題を終わらせたあとの取り組み次第で、大きく実力を伸ばせるか、すべて忘れて無に帰するかが決まります。特に3年生は山ほど宿題が出ます。早く終わらせたいという気持ちが先走り過ぎて内容を疎かにしないように気を付けましょう。

夏休みに伸びるかどうかは、どれだけ勉強できるかより、どう勉強できるかにかかっています。

2018年07月12日

夏休みはスマホの使わせ方にご注意を。

2018年07月07日

こと小中学生の勉強において、スマホは悪影響を与えます。

授業や自習の様子を見ていると、ちょっとした勉強の空き時間にすぐスマホをいじる子がいます。たかだか数分の空き時間すらスマホを見ずにはいられないようです。

休憩時間を待てないほど依存しているわけです。ちょっといじるくらいならいつ見ても良いと思っているのかもしれません。

スマホはドラッグです。一度依存させると、スマホなしの生活は難しくなるでしょう。

単に長時間スマホを使うからその分勉強時間が削られ、学力に影響を及ぼすという面もあると思います。しかし私はそれ以上に、集中力に大きな影響を与えていると思います。

勉強というのは当然思考が伴います。考えたり、思い出したり、覚えようとしながら解いていくものです。そういった時間が、スマホによって極端に削られているように思います。ちょっと分からないとすぐスマホを触り、そのままダラダラと使い続けてしまう子も多いのではないでしょうか。時間は使っているので結果として宿題は終わるとは思いますが、ただ書いただけで得たものはない、という無駄な時間を過ごすことになります。

学力が高い生徒ほど、塾の時間中にスマホを使っている姿を見ません。考えることができる子や学習習慣が身に付いている子は、勉強中にスマホをいじることなんて考えていません。休憩時間と勉強時間のメリハリがついているのです。

学習習慣が身に付き、考えることが習慣化する前、つまり大体高校入試を終える前にスマホに依存した子は、スマホに学力を奪われる可能性が高いです。ですから小中学生には厳格なルールのもとスマホを使用させなければなりません。決して依存させないこと。これは保護者の義務です。

夏休みに入り、自由時間が増えるとスマホを使用する時間も増えていきます。

特に受験生は、この夏休みで実力差が大きくなります。スマホに志望校を変えられることにならないように、しっかり(自己)管理していきましょう。

補習を受験勉強にカウントするべきではありません。

2018年07月02日

7月に入り、いよいよセンター試験まであと200日となりました。

高校生は定期テストも終わり、いよいよ本格的に夏休みに向けて勉強していくことになります。特に3年生は、先月の模試の結果も返ってきます。課題も明確になり、夏休みの勉強のヒントになるでしょう。

テスト週間なんて廃止した方が良い

2018年06月24日

テスト週間に入ったから勉強を頑張る、という考えを持っている子の多くはテストで結果を残せないと私は考えています。

受験すら危ういと思っています。

昔からあるテスト週間ですが、もう無くした方が良いのではないでしょうか。

数学が苦手な子ほど暗算をしたがるという話

2018年06月19日

数学が苦手な子、多いですよね。

この仕事をしていると、数学が苦手かどうかはノートを見ればだいたい分かってきます。

そして、数学が苦手になるか、伸びていくかは、小学校の段階で8割方決まってくると思います。

夏期講習の準備を着々と・・・

2018年06月15日

6月も半ばになりました。中学生のテストも一段落したのもつかの間、来週からは高校生のテスト週間に入ります。

さらに夏期講習まであと1ヶ月ほどとなりました。塾によっては、夏期講習の面談を5月からやっているところもあるようですね。

それに比べると当塾は、準備自体は5月から始めていますが、プランの提案は6月末から実施しています。塾としては遅いのかもしませんが、私はこれくらいが妥当だと思うんです。

中学生は6月の中旬にテストがすべて終わります。高校生は6月末に定期テストが終わり、7月頭位に模試の結果が返ってきます。

反省点や取り組みの改善点、弱点がここで浮き彫りになりますね。それを改善するプランを夏期講習として作成していくので、どうしてもそれくらい時期での提案になってしまいます。

私が夏期講習の受講において一番やりたくないのが、とりあえずたくさんコマをとって、とりあえず勉強させる、というやり方です。それで何万も払うなら、自分で課題を進めて、分からない所だけ質問した方が幾分か効率的に弱点克服できるような気がします。

また、当塾では夏期講習の3者面談を希望制にして、基本受講内容は生徒と塾長が話し合って決めて、それを保護者の皆さまに提案しています。これは、面談が面倒だからではありません!(一応言っておきます(笑))

夏期講習のような長丁場の講習は、生徒の集中力や受講に対する意識が、成績向上と弱点克服に大きく関係します。

親や先生が勝手に決めたことだから。夏期講習の目的が分からない。子供がこんな状態では夏休みの学習が有意義になるとは思えません。夏期講習を受ける意味を子供が理解することが学力を上げるための大前提となります。

親や先生が決めるのではなく自分で決める!それが大事!

やる気なくだらだら通ってウン万円って保護者の皆様からしてもすごいコスパが悪いですからね。だったらきちっと目的を明確にして1回1回を集中してやればコマ少なく料金も抑えられて良いですよね。

だれの目線でしゃべっているか分からなくなってきましたが、とにかく準備を着々と進めているということです。(笑)生徒が有意義に過ごせるプランを提供できるように細部までこだわっていこうと思います!

※高校3年生の募集は授業、講習ともに終了しています。ご了承ください。

中学生の皆さん、テストはどうでしたか?

2018年06月09日

近隣の中学校はテストも終わり、結果も返ってきはじめました。新学年最初のテスト、皆さんどうでしたか?

例えば数学は学年最初のテストが一番点数が取りやすいはずです。ほとんど基本計算です。やるべきことをしっかりやっていければ点数は必然とついてきます。

一方で、前学年の内容もテストに入ってくるようになるので、どれだけ新学年の内容を頑張っても、過去のツケで点数が取れない子も出てきます。

当塾の生徒でも、新学年の内容はよくできていたのに、前学年の内容が全然できずに結果伸び悩む子も出てきています。

次のテストは9月です。つまり夏休みを挟みます。これが何を意味するか、もう分かりますね。

今までのツケを返す絶好のチャンスだということです。中3は言うまでもなく勉強すると思いますが、特に中2は、しっかりやるべきことがやれれば、去年1年間のツケをすべて返して、生まれ変わった万全の状態で次のテストに臨むことができるようになるでしょう。

今回のテストも、本来は春休みを挟んでいるので、そこで復習はできたはずです。でも、やらなかった。その結果が今回のテストだと思ってください。同じ失敗を2度繰り返しますか?それとも春休みの反省を生かして、夏休みに生まれ変わりますか?

選ぶのは自分自身です。自分を変えることができるのは自分だけです。

テストも終わり、お問い合わせも出てきています。今回のテストの反省を生かして次の進むためのご相談、受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。

近隣の高校は体育祭シーズンです!

2018年06月04日

当塾のまわりの高校は現在体育祭真っ只中です!

2、3週間前くらいから準備をしているようで、最近みんなぐったり疲れた状態で来てくれていました。

特に3年生は忙しいようですね。最後の行事ということで全力で楽しんでもらいたいです!

体育祭が終わって一息入れたいところですが、今月末から期末テストが始まります。

前回の定期テストの反省を生かして取り組んでいきたいですね。特に高校1年生は、これから内容がどんどん難化していきます。

1年の1学期中間テストの内容は、正直国立私立大受験ではほとんど出ないような、超基本事項です。数学はここからが本番です。前回のテストで点が取れた子も、油断せずにしっかりやるべきことをコツコツ取り組んでいきましょう。逆にここで取れなかった子は、しっかりリベンジです。夏休みに取り返せばいい、なんて安易に考えている子は絶対に取り返せません。

私の経験上、できなかったことを先送りにしてしまう子は、成長しません。そして受験期までその癖は抜けません。後でやる、なんて愚の骨頂です。林修先生が言っていましたね。「いつやるの?今でしょ」

これって、シンプルですが、実は勉強において一番大切なことです。勉強において非効率なことや悩みは、この言葉を実践すれば割と解決してしまいます。

1学期中間でできなかった反省はすぐに次に生かす!そして期末でリベンジ!

この意気で頑張りましょう!

中学生のテストも近づいてきました!取り組みの成果も出てきましたよ。

2018年05月31日

今週から近隣の中学校のテストが始まります。当塾は現在、市内6校から中学生が通ってくれています。早いところだと今日から始まっています。

さて、中学生はテスト3週間前に予習を終わらせて、テスト1週間前に課題を終わらせるカリキュラムで日々取り組んでいるわけですが、3ヶ月かけてテストに向けて準備を進めてきて、ちょうどこれくらいの時期になると顕著に差が出てきます。

予習がしっかりやれていた子とそうでない子の定着度の違いが明確です。

高校の勉強にも当てはまりますが、予習を進めることで学校の授業の理解度が格段に変わるとともに、予習したことを学校の授業で復習することができるので定着度も上がります。

また毎日コツコツ予習していくことで、普段から少しずつ復習しながら取り組めるので、長いスパンで見たときの定着度が格段に変わるのです。

テスト2週間前の段階で、過去問や予想問題をやっても、7割くらい楽に取れているのですから、あとはどれだけ伸ばせるかの勝負です。やるべきことが出来ていれば成績はやった分だけしっかり上がっていくものです。

考えてみると中学生の勉強というのは、正しいやり方でしっかりやればそれなりに結果につながります。努力は割と報われやすいです。

なぜなら高校と違って、テストに出される内容を事細かに範囲表に記してくれているからです。あれだけ丁寧に書いてくれれば、そこをしっかり勉強した子は取れて当然です。

努力が報われる経験というのは、実際にとった点数よりはるかに価値があるものです。

それを中学生のときに経験しているかどうかで、高校での取り組みも変わってくるのでしょう。

さあテストに向けてラストスパートです。3年生はテストが終わったら楽しい修学旅行が待っています!頑張りましょう(^^)

勉強の取り組みへの意識は、ちゃんと変わっていくものです。

2018年05月26日

高校生は1学期の中間テストを終え、結果が返ってきています。

特に高校1年生は、入学後初めてのテストでしたね。結果はどうだったでしょうか?

入学してまだ2ヶ月程度ですが、早くも差が開き始めていると思います。リベンジのときはすぐにきます。この1ヶ月で反省したことを生かして取り組んでいけるといいですね。

当塾の高校生はベースは予習で取り組んでいます。課題も並行してやっているので、ある程度は理解した状態で授業に臨めています。予習を進めていると、「早めに取り組み」という意識が育ちます。ある高校2年生の生徒が、

「次のテスト範囲は広いって先生が言ってたから、もう課題をやり始めておかなきゃヤバい」

と言って、私が何も言わずとも自分で自習で進めていました。

早めにやると言う意識がないとなかなかできることではありません。きっとこの子は来月のテストでしっかり結果を出すことでしょう。

どんなに良質なテキストがあろうが、素晴らしい指導者がいようが、勉強しやすい環境があろうが、知識を定着させることにおいて、「能動的な学習」に勝る物はありません。

自分の意思でやろうと決めて、行動できるかどうかです。危機感をもって、やらなきゃいけないと思ったその瞬間が実力アップの第一歩です。その時に塾が必要だと感じればお手伝いします!自分でやれるという強い意志があれば、まずは次のテストに向けて頑張ってみましょう!

塾長が実践する英単語を覚える方法

2018年05月21日

大学受験の英語においては、英単語の語彙力がそのまま合否を大きく分ける1つの要因になります。どれだけ文法が理解できようが、単語を知らなければ訳すことはできません。

前後文から推測する、ということを言う人もいますが、それは、一定の単語力がある人だけができることです。1文に5個も6個もわからない単語が出てくるようでは、推測何てできるわけがありません。

やる気が出ないと勉強しないなら、1年に数日しか勉強しないことになる。

2018年05月16日

やる気を出すにはどうしたらよいですか?どうしてもやる気が出ないのですが、いい方法はありますか?

やる気が出ないことに悩んでいる子もいるようですが、私の経験上、勉強に対するやる気なんて出ている状態の方がまれです。やる気なんて出ないのが通常ですよ。

やる気があろうがなかろうが、勉強し始めるんです。「勉強するぞ!」というやる気に満ち溢れているときは、何時間でも机に向かってひたすら勉強しましょう。きっと長時間でも密度の濃い学習ができるはずです。

一方「全然やる気がでないなぁ」というときは、やる気ゼロで勉強しましょう。

とにかく目の前のものをこなしていくことに集中します。次第にやる気云々のことは忘れていきます。

そもそもやる気がでないと勉強しないというのなら、私は1年で数日しか勉強しなかったことになります。やる気があろうがなかろうが毎日のルーティンで勉強しました。死んだ目で図書館に行ったときもありました。今日は行きたくないな、やる気でないな、という日ももちろんありました(というかそんな日がほとんどでした)が、そんな日でもとにかく机に座って、やるべきことから片付けていきました。

これは精神論なんかではなく、どんな優秀な子でも最初からやる気満々で勉強し始める子は少ないと思います。やらなくてはいけないからやる、という使命感、義務感でやり始めて、次第に集中力が高まっていき、その過程でやる気が醸成されていくものだと思います。

とんでもない危機的状況に陥らない限り、突然やる気が生まれることはありません。やる気が生まれるのを待っていることは時間の無駄です。やる気があってもなくても机に向かって、やるべきことをやっていく。この積み重ねがやる気を生み出すきっかけになるでしょう。

たった1校しか受験できないことに緊張感をもちましょう。

2018年05月11日

県外の方に言うと驚かれることもあるのですが、愛知県の公立高校受験制度では、公立高校は2校受験でき、第一志望が落ちたら、必然と第ニ志望への進学となります。両方落ちていたら(通常こうならないよう受験校を設定するものですが)私立への進学か、二次募集となります。

他県は、1校受験のところが多いようです。こういった背景もあり、愛知県の高校生の中には、国公立大学の受験も複数回チャンスがあると思っている子も多いのではないでしょうか。

自分の弱点を自信をもって言えますか?

2018年05月07日

自分ができないところ、理解が足りない所など自分の弱点と言うべきところを自信をもって答えることができるでしょうか。

なんとなく全部!英語!数学!とか漠然としか答えられない子も多いのではないでしょうか。

【お知らせ】GW中の休校期間について

2018年04月28日

4月29日(日)~5月6日(日)まで休校となります。(休日は年間調整済のため振替授業はありません。)

お問い合わせはメールのみ承ります。(お返事は7日(月)にさせていただきます。)

GW中に高校3年生はマーク模試があります。その翌週からテスト週間に入るので、模試の直しを後回しにしがちですが、必ず1週間以内には取り組みましょう。模試の直しは高3受験生の優先順位第1位です。

全然関係ないですが、この記事を書いているGW前日に風邪をひきました。(笑)

これから連休だ!って時に毎回風邪をひきます。緊張の糸が切れるのでしょうか?

きっと生徒も、新しい環境で慣れない中頑張ってきた疲れが一気に出てくると思います。5月病ってやつですかね?体調管理をしっかりして、再来週元気な姿で来てもらいたいと思います。

宿題に振り回される生活になっていませんか?

2018年04月23日

学校から出る宿題は本当に必要なのか?

みんな行きたい高校大学は異なるのに、全く同じ宿題が出されることに果たして意味があるのでしょうか。

そもそも宿題のメリットってなんなのでしょうか。

勉強ができる子の宿題の様子を見ていると、すでに覚えて理解できているものを作業のように書かせたり、簡単な問題が中心だったりと、全然意味のあるものになっていません。

一方で勉強ができない子を見ると、やらなきゃいけないからやる、という感じで終わらせることが目的の作業になっていたりします。当然分からない所は調べたり、ピンポイントで復習すれば有意義になるのでしょうけど、そんなこと考えてやれる子ならとっくに成績を上げていることでしょう。

そもそも宿題が作業になるのは必然です。提出が義務付けられた時点で強制力が働きます。強制でやらせるのであれば理由付けが必須のはずですが、そういったこともしていないでしょう。「宿題だからやる」ただその一点張り。

宿題がないと勉強しない、と不安に思う保護者の方もいらっしゃると思いますが、宿題があっても勉強ができるようになるわけではありません。やる意義を本人が分かっていない勉強に意味はありません。宿題そのものが目的ならいいですが、宿題はあくまで手段に過ぎません。

そろそろ宿題への取り組みを見直すべきときです。

以前何かの番組で現役東大生が言っていましたが、宿題は教師の自己満足に過ぎません。そんな自己満足に振り回されて自分の受験勉強に影響があっては損です。宿題とどう付き合うのかをしっかり考えましょう。

宿題をいかに早く終わらせて、自分の受験勉強に集中的に取り組めるか。これをしっかり考えられるようになれば、学習習慣や意識も変わってくるでしょう。

宿題だけで1日の勉強を終える高校生。宿題を作業のように意味もなくこなす中学生。

その勉強は本当に身になっていますか?

理科が苦手なら「そもそも」を口癖に勉強すべし

2018年04月17日

中学の理科は、1つ2つの公式を使えば答えが出るものが多かったり、解法がほぼ一通りに決まっていて、それさえ理解できれば必然と解ける問題が多かったりします。

だから中学で理科が苦手、というのは単にインプットする知識が不足しているだけの子がほとんどです。必要知識量はそんな多くないので、学習量でカバーできます。

しかし、これが高校の理科になると途端に訳がわからなくなります。公式数の多さ、解くパターンの多さ、途中計算の煩雑さ。1年生でつまずく子も多いです。

つまずいている子の多くは、与えられた公式をどう使うか、自分の知っている解法パターンにどう当てはまるか、に囚われ過ぎてしまい問題の本質を理解していない子が多いように思います。

例えば、v=v0+at という公式。物理基礎の最初で学習する等加速度直線運動の公式です。この公式「そもそも」なんでこの形になるのでしょうか?

例えば化学基礎の酸化還元反応や電池、電気分解の問題。なぜ「そもそも」そのような半反応式になるのでしょうか?

こういった具合にまず疑問点が生まれたら「そもそも」を合言葉に徹底的に戻り学習してみましょう。ただ暗記するだけでは、幅広い高校の内容に対応できません。まずは根本を理解することから始めましょう。今まで暗記だけに頼ってきた子は、一気に世界が広がり、暗記地獄から解放されるかもしれません。

追記

特に化学ではそもそもを掘り進めていくと大学の内容に入ってしまいます。暗記と理論理解の境界が分かりずらいのが、化学を学習する上での問題点ですね。無機化学や有機化学は特に暗記が基本になってくるので、分野によっては「そもそも」も「ほどほど」に。

「夏休みが受験の山場」なんていうのは夏期講習を獲得したいがために塾が根付かせたキャッチコピー

2018年04月13日

私が学生のころから、(おそらくもっと前から)「受験の山場は夏休みだ!」なんて言葉をよく耳にしてきました。私も当時はそのように刷り込まれていました。高校生は5,6月に部活が終わり、7月の夏休みから本気出す!なんて考えの子も出てくると思います。

そんなキャッチコピーが、結果的に子どもに「夏休みから頑張ればいい」あるいは「夏休みから本気出す」という危険な刷り込みを与えてしまうことになりました。

分からないときにすぐに質問できるということは、つまり悩む時間を奪うということ。

2018年04月07日

隣に先生がいると分からない時にすぐに質問できていいですよね。個別指導塾の良い点とされていることの一つです。

もちろん疑問点をすぐに解消することは、学習を効率的に進める上で重要だと思います。しかし、効果的に取り組むためには、疑問点としっかり向き合う、という姿勢も大切です。

分からない問題にぶち当たったときに、例えば理系教科であれば参考書で解き方を調べたり、類題を調べて解き方を参考にしたりと、いろいろな選択肢があります。文系教科なら資料を調べたり、さらに詳しい内容を深掘りしたりと、与えられた解説以上に理解を深めることもできます。

もちろんその分時間はかかります。

でも目の前の問題を早く終わらせることがゴールではありませんよね。大切なのは、受験に向けて知識をどれだけ定着させることができるかです。

このことを心に留めて下さい。その悩んでいる時間こそ受験にむけて成長できる時間なのです。

勉強に限ったことではないですが、人間は悩んでいる時間に成長しています。そのチャンスを摘んでしまうのは非常にもったいないことです。

特に隣に先生が付きっ切りになるタイプの個別指導や家庭教師は気を付けなければなりません。一定のレベルに満たない子なら仕方ないですが、ある程度の力がある子の場合は、自分で時間をかけても悩んで解決するという経験は大切です。

学生のとき、私が質問すると、逆に質問して来てちょっとでも基本的なことが答えられないとすぐに突っぱねて「そんなことも分からないのに質問すんな」という先生がいました。だから私は、基本的なことを完璧にした上でどうしても分からない所だけを質問しに行っていました。それでも突っぱねられると、さらに深く調べて・・ということをしているうちにいつの間にか質問したかったことが解決していました。時間はかかりましたが、自分のものになった気がしたものです。

分からないときにはすぐに質問できます!というセリフは何となく魅力的のように聞こえてしまいますが、私はそうは思いません。悩む時間が子供を成長させるのです。

習ったことしか受験に出ないと言う中学の感覚は捨てましょう。

2018年04月02日

高校入試は中学の3年間で習ったことしか基本的には出ません。特に英単語は学習指導要領の範囲内でしか出題されません。

しかし大学入試においては、学校の授業でやったとかやらないとか一切関係ありません。レベルの高い大学では見たこともないような英単語が当たり前のように出ます。

習ったことしか受験に出ないという中学の感覚はすぐに捨ててください。その感覚を捨てて高校にいけば、定期テストに出る出ないに関係なくいろいろな知識を吸収することが大学受験に向けて必要なことだと分かりますし、1,2年でなぜあれほど英単語や古語のテストをやらされるのかという目的も理解した上で有意義に取り組めると思います。

2000語以上の英単語、200語以上の古文単語、100語の漢文句法やさまざまな理科用語、数学のパターン解法、100%暗記の日本史世界史など、高校の学習のほとんどで知識の暗記が必要になります。そしてこれらすべてを学校の授業で習うわけではありません。4割くらいでしょうか?学校で詳しくやってくれるのは。

よく詰め込み教育がどうこうと言われ、思考力を必要とする~・・・なんて言われていますが、最低限の知識があってこそ、思考力が磨かれるのだと思います。

知識の無いものが深い思考なんて到底できません。思考の選択肢が少ないのですから当然です。知識が思考の選択肢を増やします。定期テストに出る出ないとかいう基準で物事を決めずに、いろいろなことにアンテナを張って、大学受験に向けていろいろな知識を吸収していきましょう!

2026年度定員情報

・塾全体の定員に達した場合は募集を停止致します。興味のある方はお早めにお問い合わせください。

新中1…2~3人

新中2…1~2人

新中3…3~4人

新高1…1~2人

新高2…2~3人

新高3…1~2人

お問い合わせ

フォームでのお問い合わせは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINEでお問い合わせ

友達追加をして、お気軽にお問い合わせください!

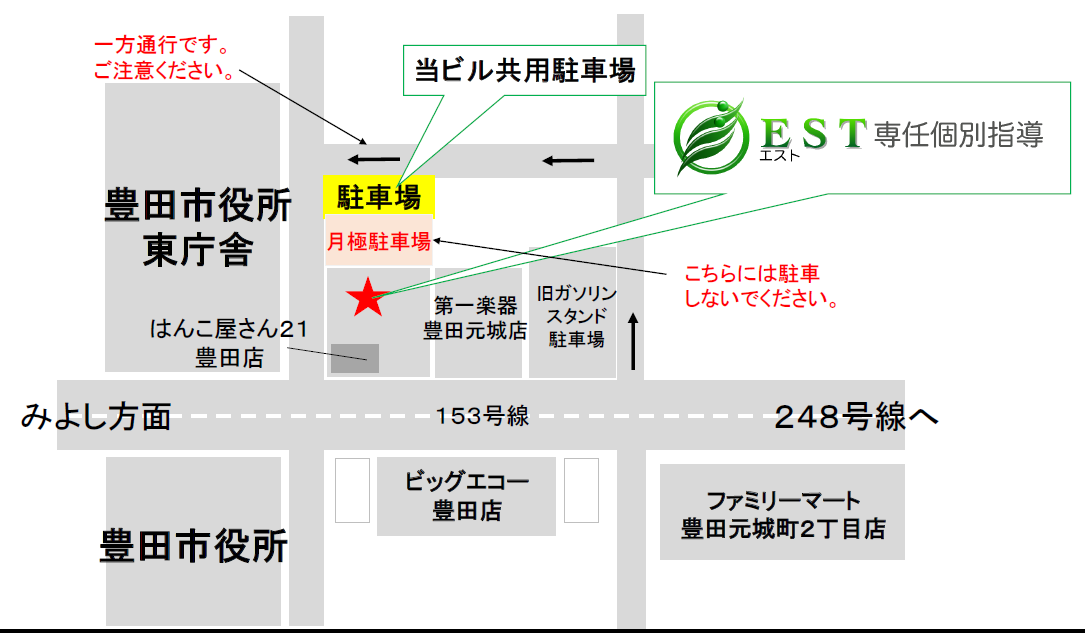

アクセス

住所

〒471-0024

愛知県豊田市元城町4-19-1名古庄ビル2階

豊田市駅から徒歩7分

駐輪場あり

ビル共用駐車場あり

詳細図

営業時間

平日16:00~21:40

祝日※14:00~19:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

※講習期間を除きます。

規定休校日

土曜・日曜 / 年末年始・お盆・GW

※土曜不定期開校(月間予定表)