開校時間 | 平日16:00~21:40 祝日14:00~19:00 |

|---|

定休日 | 土曜※・日曜 土曜は不定期開校 |

|---|

対象学年 | 中学生(市内公立中) 高校生 |

|---|

塾長ブログ

2019年4月~9月ブログ

勉強に取り組むときの意識の改善が、結局のところ一番重要。

2019年9月23日

塾に通わせていても子供の成績が上がらない一番の理由は結局のところ「意識」の問題です。

実力をつける取り組みを段階的に捉えると、①意識→②勉強のやり方→③勉強の習慣化→④解き方 という4段階で考えられます。多くの個別指導塾は④に重きをおき、いかに分かりやすく授業をして理解させられるかに注力します。しかし、この段階を見れば、④にどれだけ重きを置こうが①~③がボロボロだと意味を成さないことは明確です。

中学生のテストほど普段の取り組みがそのまま反映されるものはありません。

2019年9月16日

中学生はテストも終わりました。当塾でもしっかり点数を上げた子もいればそうでない子もいます。毎回テストが返されるたびに思うことがあります。中学生のテストは、テスト週間にどれだけ頑張ったか、ではなく、普段からどれだけやるべきことができていたか、が大きく結果を左右していることが明確に分かります。

普段やるべきことができていない子は、テスト週間にどれだけ頑張っても結果にはつながりません。

「指示待ち」「気にしてもらえるの待ち」の子は何がきっかけで自主性が出るのか?

2019年9月9日

何か指示をしてもらわないと何もできない、しかも指示してもらうことすら自分から動くことなくただ待っている。そういう子ってい一定数いると思うのですが、そういう子たちはどのタイミングで自分から動けるようになるのでしょうか?

社会に出たら、自分のために周りがいちいち気にかけてくれて、あれやこれややってくれることなんてありません。自分で動かなければ何も始まりません。分からないことが出てきたら当然自分からアクションを起こさなければなりません。相手がたとえ話しかけづらい人でも、話したことが無い人でも。

指示待ちや気にかけてもらえるの待ち、なんていうのは、社会では完全に「無能」扱いです。にもかかわらず、子どものそれは許容しがちなのが今の子供を取り巻く環境です。

受験時に爆発的な集中力で勉強できるようにするために普段からやっておくべきこと。

2019年9月1日

ついに夏休みが終わりましたね。有意義な学習ができたでしょうか?夏休みのように単に勉強に充てることができる時間が多くなるからと言って、実力がつくわけではありません。たとえ短い時間でも集中して解けるかどうかが、結局のところ実力を大きく左右します。

集中力と言うのは一朝一夕で身に付くものではありません。これは以前から言ってきていますが、集中力というのは、今までの学習環境が大きく関わってきます。

答え合わせは一気にやるべきかこまめにやるべきか。

2019年8月26日

当塾の中学生は現在テキスト演習真っ只中で、それぞれテスト範囲の演習を期限までに終わるように考えて進めてもらっています。

その中で気づいた、答え合わせのやり方について今回は解説していこうと思います。

どちらのやり方が効果的でしょうか。

夏休みも終盤です。この4週間でどれだけ成長できましたか?

2019年8月20日

夏休みもあと2週間で終わりです。約1ヶ月前に始まり4週間ほど経過しました。

出校日などがちらほらあり、宿題など最低限取り組むべきものは提出している子がほとんどだと思います。

ではこの4週間の自分の取り組みを省みてみましょう。4週間前の自分と比べて、成長できた、できるようになった、と自信をもって言えますか?

暗算人間の末路

2019年8月7日

当塾では、小中学生には特に数学の途中式について厳しく指導しています。

私は今年で指導歴が12年ほどになります。12年もあれば指導に対する考え方や方針などは変わっていくものですが、数学の途中式については12年一貫して同じ意識で指導しています。暗算主義の子がどのような末路をたどっていくのかを知っているからです。

高校2年生よ。去年の夏休みで何を得た?

2019年8月1日

高校1年生は、高校生最初の夏休み。きっと補習や宿題の多さに辟易していると思います。高校3年生は、当然受験勉強に集中しているでしょう。

では高校2年生は?どんな学年も2年生が一番中弛みすると思います。そんな時は去年の夏休み明けを思い出してください。1年生の夏休みのあと、あなたは何を得ましたか?

去年の夏休み前に学年の下の方にいた子で、今持ち直して平均以上にいる子なら何かしら得られたのでしょう。しかし去年下の方にいて、今も変わらず下をさまよっている子は去年の夏休みで得られたものなど無かったのだと言えませんか。あれほどの宿題をこなしたのにも関わらず、1年生の夏休み45日間を無駄にしたと言われても仕方ありません。

塾で講習を受けるだけでは実力がつかない!その理由とは?

2019年7月25日

夏休みに入りました。当塾でも夏期講習を実施しており、生徒が日々復習に励んでいます。

さて、多くの塾では夏期講習において、「授業を聞く」といういわばインプット中心の授業に重きを置いています。「今日の授業どうだった?」と聞いたとき、子どもが「分かった!」と満足気に答えてくれると、お父さんお母さんも安心するでしょう。しかし、気を付けて下さい。講習は受けるだけでは決して実力は付かないのです。

夏休みを有意義に過ごすために意識すべきこと。

~高校生編~

2019年7月20日

高校生の夏休みは、どの学校も基本的には補習があるので、休み、という感覚はあまりないかもしれません。さらに1,2年生は部活も忙しくなるので、暑さと疲れ、補習や宿題に追われ、「自分のための勉強」を意識できず、夏休みが終了してしまう子が多いです。1,2年生のうちに、それが間違った過ごし方だということを知っておかないと、3年で一切実力がつかない夏休みを過ごすことになりかねません。そうならないよう、必要な意識をしっかり学んでおきましょう。

夏休みを有意義に過ごすために意識すべきこと。

~中学生編~

2019年7月16日

来月から夏休みに入ります。中学1年生は中学生生活初の夏休みです。部活もあり、忙しくなるでしょう。中2も同様でしょうが、一度経験している分、課題の取り組みなど勝手が分かっているはずです。去年後半に焦って宿題をこなした子はその反省を生かしたいですね。中3は7月に部活を引退した子は、本格的に受験勉強に取り組む時期です。とはいえ、初の受験前の夏休みで皆がどれほど勉強しているのかよくわからないと思います。

このようなことも含め、どういうことを意識して夏休みに入ればより有意義に過ごせるかを、各学年で考えてみたいと思います。

文系と理系はどちらが向いている?

2019年7月11日

高校1年生は、来年度の分属を考えなければならない時期になりました。高校の勉強もまだ半年も満たないくらいしかやっていないのに、自分が文系と理系どちらが良いかなんて判断付きづらいものです。

「将来の進路を考えて選べ」などと言われると思いますが、高1で将来のビジョンが明確な子なんてそう多くはないと思います。

どちらが向いているか、なんてのは、実際やってみないとわかりません。ただ、私が相談を受けるときは、「どちらに進むと苦労しそうか」を見てあげるようにしています。今までの取り組みや好き嫌い、得意不得意を見ていると、どちらが苦労するか、なんてのははっきり分かるものです。

欲望という名の悪魔に打ち勝て。

2019年7月6日

分かりやすい授業や教材で実力がつくなら誰も苦労しません。もちろん勉強のやり方も大切ですが、それを生かすためには、生徒自身が意識的に取り組めなければいけないことは言うまでもありません。

東大生と同じ勉強をしても東大レベルにはなりません。

同じ学校で同じ先生から授業を受けていても、実力差は絶対に生まれます。

ですから実力を伸ばしたいならまずは意識を変えるところから始めなければなりません。

意識を変えるとは具体的に何を変えなければならないと思いますか?

危機感を感じてから頑張っても手遅れなのが大学受験。

2019年7月1日

大学受験に向けた勉強で本当に危機感を感じ出すのはいつ頃だと思いますか。

高校1年生から志望校合格に向けて頑張っている子はいると思いますが、危機感を感じている子はあまりいないでしょう。高校2年生も、テストが全然できなくても、学年の底辺にいたとしても、あと1年以上ある、という時間的余裕から危機感を感じづらいと思います。そして3年生も、今まさに受験に向けて必死でやっていると思いますが、まだ模試も数回程度しかなく、周りもようやく最近受験モードになってきたこともあり、ヤバいかも、とは思っていても、本当に危機感まで感じてやれている子はあまり多くないと思います。

「できない!」と胸を張って言ってから解決策を考えよう!

2019年6月26日

理解できないことが恥ずかしいことだと考えてしまう子がたくさんいます。できること=立派なこと、という考えの逆からそのようになってしまうのかもしれませんが、少なくとも塾では、できないことは恥ずかしいことなんかじゃありません。病院で、病気でいることが恥ずかしいですか?それと一緒です。

伸びる子ほど、「分かりません」「ここができません」ということに抵抗がありません。それを解決してできるようにすることに価値があることを自然と理解しているからです。

テスト課題が終わった後の意識の違いが結果を大きく分ける。

2019年6月21日

中学生の定期テストも終わり、結果も返され、次のテストに向けた取り組みの改善や反省を確認しました。

また高校生はすぐにテストが始まるので、先週からテスト課題を進めています。

テスト週間中は、基本テスト課題に取り組む子が多いです。当塾の中学生は早い子は2週間前には終わっていますすし、高校生はテスト週間に入る段階で8割方終わっている子も多いです。

本当の学力は定期テストの点数だけでは測れません。

2019年6月15日

定期テストはその性質上、本当の実力を反映するものではありません。テスト範囲が与えられ、その限られた範囲を詰め込めばある程度テストでは点数が取れます。中にはテストに出る内容を伝えてくれる先生もいるようです。

そのようなテストで点数が取れたからと言って、それが実力が付いたという証明にはなりません。これが難しいところです。塾としては、テストの点数というのが一番分かりやすく保護者にアピールできるポイントなのでしょうが、私は点数をアピールすることに意味を感じません。

当たり前だし、誰もが同じことを言うかもしれませんが、あえて言います。【コツコツやるのは本当に大事】

2019年6月10日

前回のブログでも書きましたが、高校2年生は受験に向けた勉強をスタートしました。特に英語など、受験の中心教科でかつ短期間で伸びにくい教科は、どれだけ早くやれるかで伸びが大きく変わってきます。

今このタイミングで思うのは、コツコツやるのは本当に大事ということです。

当たり前のことですが、結局これだなとつくづく思います。

塾講師なら分かる「こんな子の実力は伸びづらい」

2019年6月3日

長いこと塾講師をしていろいろな子を見ていると、この子は早めに結果が出るな、とか、この子は時間がかかりそうだな、とか、何回か接すると見えてくるものがあります。

最初の段階で実力があるかどうか、ではなく、性格的な部分から見た伸びしろが見えてくるのです。

この子の成績は伸びづらいな、と思う子の特徴として、私の中の判断材料が3点あります。

部活でなし崩し的に勉強を遠ざけるか、しっかり意識をもって勉強するか。実力を分ける違いはそこにある。

2019年5月28日

高校生のテストが先週終了し、通常日課に戻りました。中学生は今週から順次テストが始まります。5月6月は全生徒テストがあるので、勉強に否が応でもにも意識を向けざるを得ません。

高校生は今回のテスト1ヶ月後にすぐ期末テストがあるので、夏休みに入る前にもう一度勉強に意識を向ける期間がやってきます。問題は中学生。

文武両道できないなら苦渋の決断をするべきかもしれません。

2019年5月22日

勉強も部活も両方一生懸命取り組み、両方で結果を出す。それが理想です。

しかし多くの子は勉強よりも部活の方が楽しいわけで、そうなると部活に意識を偏らせて勉強を疎かにしがちです。

文武両道は「理想」と言いましたが、学生は勉強は疎かにしてはいけません。つまり文武両道は部活をやるものにとって当然にもっておくべき意識です。文武両道できないなら、まずは勉強を優先できるように生活を変えなくてはいけません。

大学受験に向けた勉強っていつから始めればいいの?

2019年5月20日

受験勉強っていつから始めるべきか?という質問を受けたことがありました。普段の勉強の大きい枠で見れば受験に向けた勉強になるわけですが、具体的にいつからどういった取り組みをすれば良いのか、分からない子が多いようです。

「勉強ができる」というのがどのような状態か勘違いしていませんか?

2019年5月14日

「勉強したことを使いこなし、どのような形式で出題されてもしっかり解ける状態」

これが勉強ができると言う状態です。

当たり前といえば当たり前なのですが、結構勘違いしている人も多いと思います。

学力だけでなく、集中力や粘り強さ、我慢強さまで奪う恐ろしいツールとは?

2019年5月6日

そうです。スマホです。

私は常々、スマホが子供の学習に与える悪影響を危惧しています。

単に学力だけでなく、一生必要となる集中力や粘り強さ、我慢強さまで奪ってしまいます。勉強のやり方や習慣が身に付いていない子にスマホを与えることは本当に恐ろしいことなのです。

ソフトバンクのCMで女の子が「ねえ~スマホ買ってよ~」「ちゃんと勉強するから~」とおねだりして、お父さんが「わかったよ」と許してしまうやつ、ご存じですか?

あれを普通に見れないのが私です。笑

「ちゃんと勉強できるようになってからでしょ!」

どうでもいい話になりましたが、本当にスマホは使わせ方を気を付けないといけません。特に小中学生。

当塾でココ3ヶ月で辞めていった中学生の普段の授業の様子を見ていると、本当にスマホを気にしているのが丸わかりです。当塾は死角がないので全部私にばれているんですが、それでも気になるんですね。

辛いことを頑張ったり、粘り強く取り組む我慢強さまでスマホに奪われてしまいます。

逆にどれだけ今は勉強できなくても、集中して取り組む粘り強さがあれば、最終的に多くの子が結果を出しています。

小中学生のときから、自分を律する我慢強さを養えるようにしていきたいですね。

数学の授業であえて解説の載っていないテキストを使う理由。

2019年04月24日

中学生は前期中間テストに向けて予習を進めています。予習の終了期限まであと3週間ほどとなり、早い子はテスト範囲の予習がすべて終了し、テキストで復習を進めています。

当塾の中学生のテキストはあえて解説の書いていないテキストを使います。

サイレントピリオドを抜ける前にタイムアップになってしまう恐怖

2019年04月17日

特に英語学習において、どれだけ頑張っても進歩していないと感じる期間のことをサイレントピリオドと言います。

英語は単語や熟語、文法や構文など様々な点で理解を深めないと入試では対応できないので、実際の勉強量と偏差値は比例しないことが多く、最初は我慢の期間が続きます。

いろいろな生徒を見てきて、私はこのサイレントピリオドが英語の学習に限ったことではないと感じています。

塾や学校の先生の言うことを聞いているだけでは大学受験は絶対に成功しない。

2019年04月09日

私が高校生の時は、塾は必要ない、学校の授業や補習などで十分、とよく先生が言っていました。確かに学習量的にはそうなのかもしれません。

しかし大学受験とは学習量や学習時間などで合否が決まるわけではありません。(もちろん大切な一つの要素ではありますが)

大学受験を乗り越える上で一番大切なもの。

それは「精神力」です。もっと具体的に言えば、「危機感」と「忍耐」です。

危機感があって初めて、勉強に向かうモチベーションになり、集中力が研ぎ澄まされていきます。

また、好きなことややりたいことを我慢して勉強に向かう忍耐があって初めて、勉強時間や勉強量を確保することができます。

勉強そのものの大切さをもちろんですが、それはいわば「車」そのものであって、「エンジン」である精神力こそ実は本当に大切な部分なのです。

ですから、どれだけ素晴らしい授業や学習計画、アドバイスをもらっても、それらを生かすも殺すも本人次第というわけです。どでかい車にちっちゃなエンジンを積んでも進みません。逆におんぼろ車でも、エンジンが素晴らしければ先に進んでいけるわけです。

精神力は他人からもらえるものではありません。自分の意思で作り上げるものです。

成功する子は、いち早く自分の現状を把握して「危機感」を持ち、やりたいことを我慢して勉強する「忍耐」を養っています。

精神力の有無は3年の夏以降で大きな差になってきます。自分の力で道を切り拓くという意識をしっかり持って取り組んでいけるといいですね。

体験授業の目的は「子供の学習に対して塾の指導が合うかどうか」

2019年04月04日

しかし今の個別指導の体験授業は、「塾が子供の学習に合わせにいっている」のが現状です。

普段の指導に自信がないのか分かりませんが、体験受講生に対しては特に「楽しく」だとか「丁寧に」だとかを注意して授業を展開しがちです。

慣れない環境で構ってくれて、明るく楽しく接してくれる若い先生がいれば、子どもは心奪われるものです。「楽しいから入りたい!」と入塾したのに、担当についたのは全く違う先生で、教え方もそうでもない、など入ってからのギャップが大きくなってしまいがちです。

体験授業は、その塾がどんな指導をしているかを知るための機会のはずです。塾が子供に合わせにいっては本末転倒。体験授業用の授業に価値はありません。

一方でフランチャイズの塾でロイヤリティーを払ったり、直営の塾で生徒の獲得成績が必要なら、生徒獲得に躍起になるのも仕方ありません。そういった個別指導塾では入塾をしてもらうためだけの体験授業が展開されてしまうのも仕方ない状況にあるのです。

それは当然当塾のような個人塾でも言えるのかもしれませんが、個人塾の場合、獲得成績なんてものはありませんから誰に怒られるわけでもありません。また個別指導塾は入塾後に授業をするのは基本大学生講師ですから、一般的には塾長が直接的に関わるわけではありません。一方当塾は入塾後もすべて塾長が見ます。ですから入塾後に苦労するくらいなら、入塾前にしっかり苦労した上で判断してもらいたいと思うのです。

では体験授業で特別扱いして入塾につなげる施策は一切しません。それが子供にとって本当の体験授業だと思うからです。

2026年度定員情報

・塾全体の定員に達した場合は募集を停止致します。興味のある方はお早めにお問い合わせください。

・新中1は2026年1月12日の週から、新中2,3年生は2026年2月16日の週から通塾体験が可能です。

・すでにご予約頂いている方の人数を差し引いた定員です。

新中1…2~3人

新中2…1~2人

新中3…3~4人

新高1…1~2人

新高2…3~4人

新高3…1~2人

お問い合わせ

フォームでのお問い合わせは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINEでお問い合わせ

友達追加をして、お気軽にお問い合わせください!

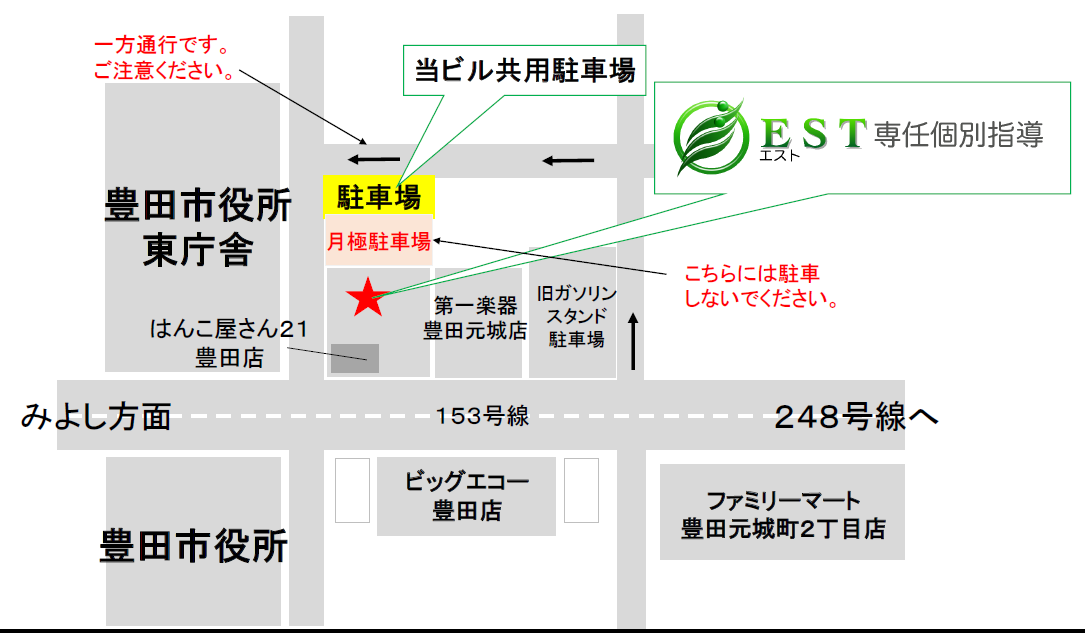

アクセス

住所

〒471-0024

愛知県豊田市元城町4-19-1名古庄ビル2階

豊田市駅から徒歩7分

駐輪場あり

ビル共用駐車場あり

詳細図

営業時間

平日16:00~21:40

祝日※14:00~19:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

※講習期間を除きます。

規定休校日

土曜・日曜 / 年末年始・お盆・GW

※土曜不定期開校(月間予定表)