開校時間 | 平日16:00~21:40 祝日14:00~19:00 |

|---|

定休日 | 土曜※・日曜 土曜は不定期開校 |

|---|

対象学年 | 中学生(市内公立中) 高校生 |

|---|

2016年10月~2017年3月ブログ

新高校1年生が覚えておくべきことと心構え

2017年03月29日

新高校生のみなさん、進学おめでとうございます。4月から高校生1年生として、新しい気持ちで勉強していくことになります。

今ごろは高校から出された宿題に取り組んでいることでしょうか。もう終わっている子もいるかもしれませんね。

4月から新しい環境でいろいろと忙しくなり、勉強は後回しになることでしょう。しかし決して油断してはいけません。

高校の勉強は中学とは全く違います。中学生気分で授業を受けていると、確実に取り残されてしまいます。

毎年これくらいの時期には同じような記事を書きますが、大事なことは何回も言います。それくらい重要なことです。今のうちからしっかり中学と高校の勉強の違いを理解しておきましょう。

数学の問題の一般化について

2017年03月27日

数学について、定期テストでは点数が取れるけど、模試や学診になると順位を下げている子。私の感覚だと7割くらいはそのような傾向にあるように思います。

そして意外と努力型の子ほど、こういった傾向になりやすいのです。

定期テストで点数を取るためにやることは、ただひたすら課題を解きまくることです。同じような問題しか出ないのであれば、それらをしっかりやっておけば自然と点数につながります。努力型の子はこれができるので、点数につながります。

しかしこの学習法においては、「この問題はこのように解く」とセットで考えてしまいがちです。

模試や学診などで点が取れる子は、「このように問われたら、このように解く」と考えています。違いが分かりますか?

「この問題はこのように解く」「このように問われたら、このように解く」

前者は、問題が限定されています。ある特定の問題、あるいは非常に類似した問題を解くことはできても、少しひねられたり、課題でやった形とは違う形式になると、途端に何をすれば良いか分からなくなってしまうのです。問題と解き方をセットで暗記しようとするとそうなります。

一方後者は、特定の問題ではなく、問われ方に注目しています。○○を求めよ、と聞かれたら、まず××をする、こういう形の式の時はこう解く、といった思考回路になります。

これを私は、問題を一般化する、と言っています。1つの問題だけしか解けない解き方に価値はありません。他の問題でも使える解き方を常に意識して解くことが重要です。

このような考え方の習慣がついてくると、思考力が身に付き、解くパターンをつかめるようになります。問題とその解き方を覚えるのではなく、問題文をみると自然と解き始めが頭に浮かぶようになるのです。

努力型の子ほど、反復練習をするなかで自然と、問題と解答を暗記している子が多いので、結果的に、定期テストと比べると学診や模試などで点数につながりにくくなります。

それを改善するためには、たくさんの類題を解くことです。自分が暗記していた解き方とはまた違う視点が見えてきます。ひとつの問題に対して、いろいろな解き方があることに気づかされます。

1つの問題の解き方を覚えることももちろん重要ではありますが、他の問題にもその解き方を使えるように一般化すると、学診や模試に生かせる部分も多くなります。実力問題で点数が取れていない子はそのような類題を解く時間を確保し、今から少しずつ練習を積んでいきましょう。

受験の年に成績が伸びる子と伸びない子の違いはどこから生まれるのか。

2017年03月21日

年度末も大詰めです。4月から新年度になりますが、これはつまり新たな受験生が生まれてくることを意味しています。

受験生にとっては、今年は人生を左右する大きな試験に向けて、これまでの人生で一番勉強に打ち込んでいかなくてはいけない年です。この1年でどれだけ実力を付けられるかが重要ですが、受験の年に実力を伸ばせる子もいれば、なかなか伸びない子もいます。その違いはどこで生まれるのか。

2017年公立入試終了!

2017年03月10日

2017年度の公立高校入試が終わりました。

今年から入試制度が変わるということで私自身いろいろ苦労を要しましたし、それ以上に生徒も大変だったと思いますが、当塾の受験生はみんな、自分でやるべきことを考えて取り組めたと思います。

私は受験生に対して勉強頑張ったね、などと声掛けすることはありません。はっきり言って受験生が今まで以上に勉強を頑張るなんて当たり前のことです。それでもみんなの取り組みを見ていると、1年前の姿からは想像できないくらい成長したと思います。合格に向けて自分で考えて取り組めるようになった姿、本当に頼もしかったです。

きっと高校生になっても、同じように取り組んでいけるでしょう。自慢の生徒達です。本当にお疲れさま。

さて来週には合否が出ます。落ち着かない1週間を過ごすのでしょう。合格する子もいれば当然不合格になってしまう子もいるでしょう。しかしそれでも胸を張ってもらいたいものです。

合否がその子の努力を示すものではありません。

一生懸命努力して、実力がついたのに不合格になる人もいるでしょうし、逆に大して実力が付いていない状態で合格する人もいるでしょう。試験は運も絡むので、そういったことが起きます。これは仕方ありません。

だから、合格したから賢い、不合格だから努力不足、なんてそんな結果論は阿呆らしいですし、そんな考えで卑屈になることありません。

その子が努力して備えた実力が合否によって劣化したり、増幅することは一切ないんです。合否なんて尺度で自分の価値を決めるなんて愚かなことです。

「努力したけど落ちました!高校では結果が出せるように頑張ります!」とこれくらい前向きに考えられるといいですね。行く高校で人生が決まるわけでは無いのですから。

だからこそ合格した子も、一時の喜びはしっかりかみしめた上で、再度気を引き締めてもらいたいです。おそらく当塾の3年生も来週から高校の予習に入ります。ブログでは過去さんざん書きましたが、春休み中にどれだけ貯金を作れるかで、高校生活良いスタートダッシュが切れるかどうか決まります。

まあでも、合格発表されるまで勉強が手に付かない気持ちも分かりますから、来週の発表までは各自やりたいように過ごしてもらいたいと思います。一時の休息ですね。

保護者の皆さまもお疲れさまでした。この1年お子様の様子をみて、思うところはいろいろあったと思いますが、とりあえずみんな受験を乗り越えました。合否以上に努力した1年を讃えて、赤飯たいてねぎらってあげてください。

2017年愛知県公立入試B日程 考察

2017年03月06日

Bグループの入試が終わりました.

いかがだったでしょうか。実力を出し切れなかった子、まだ入試は終わっていません。来るA日程にしっかり備えていきましょう。

配点について2点問題が増えたという点がポイントとなるでしょう。特に国語は2点問題が4問もあります。ほかの教科は、数学3問、英語2問、理科2問、社会3問です。2点問題は内容も難しいので、平均点は全体として下がる可能性があります。いつもより取れなかったと言って、落ち込む必要はないのかもしれませんよ。終わったテストで嘆くより、来るテストを悔いなく受験できるように準備をしていきましょう。

うちの授業は放任主義

2017年03月02日

生徒が塾に来ると、席に座ってやるべきことを粛々と進めていく。

正直なところ、塾に生徒が来た時に私がいなければいけない理由なんてありません。その証拠に私が面談に入っていても、授業は滞りなく進んでいきます。うちの授業は基本的に放任主義なんです。

2017年愛知県公立高校入試の倍率が出たので、新制度の影響を考察してみようと思います。

2017年02月25日

今回発表された志願者や倍率から、新制度がどのような影響をもたらしたのかを考察してみたいと思います。

以下、去年と比べて大きく変化した点でそれぞれ考察したいと思います。

愛知県公立高校入試まであと12日

2017年02月21日

当塾の3年生の生徒もみんなラストスパートに入っています。

去年の12月から過去問を各自進めてもらい、今年に入って授業の中でも入試形式の問題を時間を測って解いています。

愛知県入試に然り、センター試験に然り、過去問をどれだけ研究して取り組めるかが合格へのカギとなります。その中で生徒1人ひとり、自分なりに考えて取り組めていることが素晴らしいと感じます。

例えばある子は、過去問や授業以外にも、自分で入試形式の問題を解いて受験に向けて準備を進めています。当たり前じゃんと思うかもしれませんが、この子は去年の夏までは受験生の自覚0の子でした。公立は難しいよと言われたレベルの子が今や、国語で15点取るときもあるのですから、おもしろいものです。

また去年の10月ごろ英語が苦手で、テストも平均にも満たない状態で入塾してきた子は、先月の学年末で平均+20点とって、自信をもって受験勉強に取り組んでいます。ほぼ毎日来て、分からない所を質問してくれています。

典型的な指示待ち人間で入塾してきた子は、過去問を解く中で自分の苦手分野を把握して、自分はココが苦手なので、復習しておきます、と言えるようになりました。

去年家でほとんど勉強せず、結果的に目標内申を満たせなかった子も、今はそれをカバーするだけの得点を取ろうと必死で勉強し、達成しつつあります。

受験というのは人を大いに成長させます。しかしそれは入試に向けて本気で取り組んだ子だけです。そういった意味では当塾の3年生はみな、来月の今ごろには大きく成長した姿で新しい生活に胸躍らせていることでしょう。

当然塾として結果にこだわっていかなくてはいけないことも重々承知ですが、現段階で、たくましくなったみんなの姿を見て少し満足してしまっています。

12月に始まった公立入試対策講座もあと残すところあと2回ですし、入試まで私がやれることはすべてやって、あとはみんなの頑張りが結果につながることを祈るばかりです。

そして入試がおわったら、5月の中間テストに向けて早速高1の予習を始めていく予定です。何と言う切り替えのはやさ。(笑)

でも毎年のことです。何事もスタートダッシュは肝心ですからね。目標は春休み中にテスト範囲を終えることです。

とにかく、今は入試で後悔しないようやれるだけのことをやっていければと思います。

みんなに共通して言えるのは、見直しの徹底です。どんなに時間が無くても、必ず見直しの時間は確保することです。難問が解けても、基本問題でミスをすれば何の意味もありません。試験時間は、「実際の時間ー5分」で取り組んで、最低でも5分は見直しに充てられるよう、しっかり入試形式の問題で時間配分を考慮して解いていけるといいですね。

より良く失敗すべし

2017年02月17日

たくさん経験するであろう失敗。子供でも大人でも、人生において何回も失敗を経験してきたことでしょう。その瞬間は恥ずかしい思いをしたり、悔しい思いをしたりするものですが、時が経って思い返してみれば、その失敗があって今がある、と言えるものも少なくないのではないでしょうか。成功したことより、失敗したことの方が鮮明に覚えているものです。

よりよく失敗すべし、というのが私の考えです。それが成長へのきっかけになるのです。

保護者目線に立てば、失敗してほしくないから塾に通わせるのかもしれません。しかし私は成功だけでなく失敗も歓迎します。失敗を経験できた子は、考える力を養うチャンスを得ることができます。自立して学習できるようにするためには特に重要なのです。

失敗には必ず原因があります。そこを突き詰めて考え、反省し、次に生かして行動する、という思考経験ができます。先日の記事でも書いた、自ら考え自ら行動できるようになるためのきっかけが「失敗」です。このような行動はすべてのものごとに対する理想的な基本姿勢です。

しかし勉強において多くの子が、失敗しても「まあいっか」 「今回はたまたま」「次は頑張る」としっかりと振り返ることなく、テスト直しだけ惰性で提出して、テストを終わらせがちです。そして結局同じことを次のテストでも繰り返す。お子さんはそうなっていませんか?

人は誰しも失敗を振り返りたくないものです。その気持ちはよくわかります。私も多くの失敗を経験しています。失敗したとき、落ち込んでいるときに、なぜ失敗したのか、どうすれば防げたのか、など具体的なことは考えたくないものでした。大人だってそうですよね。

失敗したことの振り返りは子供にとってハードルの高いことだということです。しかし、そこに向き合える子は大きく成長できます。

まずはしっかり準備をしてテストに臨むこと。これは最初は自分なりに、で結構です。自分なりに頑張った結果失敗したなら、他の子と比べて自分の取り組みがどうだったのか、「自分なり」は周りの子と比べてどうだったのか、自分は頑張ったつもりでも、他の子からすれば頑張ったうちに入らなかったんじゃないか、など気づいたその先にたくさんの改善点が浮き彫りになって来るでしょう。

失敗もよりよいものにしたいなら、まずは自分なりにしっかり準備をして臨むことです。その先の振り返りは塾としてサポートする部分です。生徒と二人三脚で失敗をよりよいものにしていければと思います。

塾の選び方

2017年02月13日

塾は集団型にいくべきか、少人数型に行くべきか、個別型に行くべきか。塾を検討するときにまず最初に迷うのはここだと思います。家庭教師はどうなの?という考えもあると思います。

今回はそれぞれの塾の特徴、メリットデメリットをしっかりと把握して、お子さんにあった塾選びの参考にしていただければと思います。

他力本願でいてはいけない

2017年02月08日

うちの生徒に限らず、自分が理解できない理由を学校の先生が分かりにくいとか、説明が下手だとか、いろいろ言う子が多いですが、それは先生が悪いとか、生徒が悪いとかいう理屈ではなく、そんなこと言ってもしょうがないじゃん?と思うわけです。

なぜなら学校の先生は生徒に分かりやすく説明することが仕事ではないからです。

私は学校の先生の授業が分かりにくいことより、分からなかったあと、それを人のせいにして何も行動しないでいるほうが問題だと思います。

人に理解させてもらおうという他力本願な姿勢でいても、自分が損するだけです。

先生だって授業準備以外にもあることは山ほどあるみたいなので、常に100%準備して授業することは難しいでしょうし、極論分かりやすく授業したところで別に給料が上がるわけでもないんだから、張り切って授業する必要なんてないんです。

残業代も出ないようなので、授業準備に何時間もかけて帰りが遅くなるのは嫌でしょう。どれだけ深夜まで仕事しても給料が一緒ならなるべく早く帰りたいというのが人間の心理じゃないですか?これに関しては誰も文句は言えません。

先生の仕事は生徒に知識を伝達することであり、生徒が分かりやすいかどうかなんて、問題ではないのです。生徒のレベルもいろいろありますしね。

自分が理解できない理由はいろいろあると思いますが、それを人のせいにしても意味がありません。人のせいにするな、とは言うことではなく、しても意味がないんです。クレーム付けて、もう一度授業をやり直してくれたり、先生を替えてくれたりなんてしてくれません。困るのは自分だけなんです。

新高1には特に言いますが、学校の授業ですべてを理解することはできないこと。学校の授業は分からない前提で受けること。分からなかったあとの行動がその後の成績を左右すること。

これらのことをしっかり意識してもらいたいと思います。

そうすれば自然と、自分で予習復習を進めることの重要性に気づけるはずです。テストの点数や、自分が理解できるかどうかが先生の教え方次第なんて、そんな他力本願な姿勢は捨てましょう。理解は与えられるものではなく、自ら手に入れるものです。

自分で考え行動する経験

2017年02月04日

塾に来て、席について、与えられた仕事(カリキュラム)をこなしていき、必要があれば質問をして、なければ黙々と進めていき、やるべきことが終わったら、自分の裁量で自分の仕事(課題)に取り組み、プロジェクト(テスト)に向けての進め方などを上司(塾長)と確認しながら、目標にむけて努力していく。定時になったら帰宅する子もいれば、残業して課題を進めていく子もいる。

会社のことかな、と思いませんか?

当塾は、社会人の基礎養成塾なのかもしれません。

会社では事細かにやることを指示されたり、逐一進捗を確認してくれたり、手とり足とり教えてくれたりすることはないでしょう。私はサラリーマンの経験はないですが、アルバイトですらそうだったのですから社会人はもっと厳しいのではないでしょうか。

そんなときに、指示がないと動けない人間や、1から10まで教えてもらわないと理解できない人間は、無能のレッテルを貼られてしまうかもしれません。

自分で考えて動ける人間になるためには、それなりの経験が必要です。

そういった経験のない子の多くは社会人になってから苦労します。言われたことしかできない子は、言われたことだけやっていれば問題ないと思っているので、そこから抜け出せません。一方自分で考える力のある子は、ある程度慣れてきたら、効率的な進め方などを自分で考えて取り組めるようになり、どんどん成長していきます。

みんな誰もが最初は初心者です。最初は周りも優しく丁寧に教えてくれます。

しかし当然慣れてこれば、周りに気にしてもらえなくなります。そうなれば自分から動くしかないのです。私も入塾直後の生徒は、授業の進め方や家での取り組みなど逐一確認して、声掛けするようにしています。しかし数回授業をしたら、あとは自分で考えて進めてもらいます。そこからが真価が問われるところです。

要は経験です。自分で考えて自分で行動する経験。

現状子供に与えられている環境と言うのは、基本的に大人が用意し、与えられたものを指示通りにやるといったものがほとんどです。そんな中、どこでこういった経験ができるか?

私は部活と勉強だと考えています。そしてこと勉強において、そこに貢献したいと考えて私は塾を運営しています。

「今日は何をするんですか?」「今日は何をやればいいですか?」

おそらく一般的な個別指導なら普通の質問なのでしょうが、うちの生徒でこれを言ってくる子はいません。むしろ私が「今日何やるの?」と聞くことのほうが多いです。そうやって子供に考えさせる環境の中で、自然と自分で考えられるようになっていくのではないでしょうか。

長い目で見るということが成長には必要

2017年01月30日

塾に入れた以上結果を求めるということは当然のことです。しかし長い目で見て成長を見守ることをしない限り、本当の実力が付くことはありません。

将来的に大きな武器になるものは、コツコツ積み上げてきたものだけなのです。

「急成長」なんて言葉がありますが、この言葉の背景をはき違えてはいけません。今までコツコツ準備して鍛えてきたことが、突然芽を出しただけの話です。周りの人間から見れば急に成長したように見えますが、本人からすれば、ずっと準備してきたことが結果につながっただけです。

目標は逃げない、逃げるのは常に自分自身

2017年01月24日

大きな目標に向かって進むとき、どうしても途中で挫折したり、投げ出したりしたくなるときもあります。

本当に大丈夫かと不安になることもあります。

でも自分がどんな精神状態でいようと、目の前にある目標は決して逃げません。

テスト直前は見直すだけ?

2017年01月20日

テスト直前は暗記教科を確認したり、自分が解いた答えを確認するなどして見直しに専念する、ということが一般的に言われます。

入試の時も前日はそのように過ごした方がよい、なんてことも言われます。

しかしこれらのことが、どの子にも当てはまると思ったら大間違いです。

直前は確認するだけ、と言った過ごし方ができるのは、それまでの準備をしっかりやってきた子だけです。

対した準備もしていないのに、直前だからといって見直しだけしても何の意味もありません。(というより時間的に見直すことしかできなのでしょうが)

しっかり準備してきた子にとっては、直前の確認=「忘れているかもしれないところを思い出す作業」を意味します。9割方定着できている子であれば、見直すだけでも十分効果的です。

しかし課題を直前で終わらせたり、1周程度しかできていない子が直前に見直しをしたからと言って、それは思い出す作業にはなりません。あ~そんなのもあったな~程度の知識を再度頭に入れたところで、そんな中途半端な知識ではテストで点は取れませんし、何より一切定着しません。

1周目をやって、2回解き直し、その後は見直し、くらいやって初めて直前の見直しでも効果を発揮するようになります。

暗記が苦手と言う子に限って、解き直しを省略する傾向にあります。暗記教科の課題を1周やって、適当に見直して、結果テストでできなくて、暗記が苦手、とか何を言ってんだ?ってことです。やるべきことをやった人だけに初めて、得意か苦手かを判断する権利が与えられるのです。その判断ができるスタート地点に立ってもいないのに、苦手だと言って敬遠する子の多いこと。

余談ですが、私は高校時代理系にも関わらず、暗記教科が重要だと思って勉強していました。なぜならやった分だけ点数に反映される、入試のとき一番心強い教科だからです。数学や英語など思考を要する教科は、難易度にバラつきがあり、そのとき思いつくかどうかも関わってくる不安定な教科です。一方社会など知識を要する教科は、学習量と点数が比例するため、しっかりやれば安定する教科です。私の場合、日本史が1年を通じて点数が±5点くらいしか変化しなかったので、本番も自信をもって受けられました。

暗記教科は受験のときに強みになります。できない、苦手と言う前にまずは何回もやってみましょう。数回程度で覚えられるほど人間は賢くないのですから。

大学入試新制度まであと3年

2017年01月16日

センター試験も終わり、受験熱がいったん収まって、受験生は二次試験に向けて切り替えて準備を進めていく時期に入りました。

ご存じの方も多いと思いますが、この一発勝負のセンター試験も現在の中3の学年から廃止になります。

そのために必要な心構えは今のうちから準備が必要です。なぜなら新制度の下では、「受験生」や「テスト週間」といった、現在では至極当然な概念がなくなる可能性があるからです。

上記のリンク先の記事を見ていただければ大体の新制度の内容はご理解いただけると思います。最大のポイントは「在学中から入学試験がある」という点です。

もちろんまだ草案の段階なので、確定ではありません。どのように実施されるのかは実際のところまだよくわかっていませんが、現在公開されている答申を見る限り、高校2年から入学試験が行われる可能性があります。

このことが何を意味しているか。まず「受験生」という概念が変わります。受験生=高3ではなくなるわけです。高2から入学試験があるのなら、高1が受験生ということになります。そして高校2、3年に複数回テストがあるということであれば、高校生=受験生ということになり、そもそも受験生、という言葉が意味を持たなくなります。

そしてなにより、勉強への取り組み方が大きく変わります。

受験生だから頑張る、とかそんな言葉は死語になります。高1から受験勉強が始まることを考えれば、普段の勉強がすべて受験勉強ということです。

分からない問題をそのまま放置したり、学校の授業を疎かにしたりすれば、それはそのまま受験放棄を意味することとなります。

しかし今多くの子が普段の学校の授業をさほど重要だと考えていないのではないでしょうか。

これこそが何より問題視すべきことです。

毎日何の気なしに受けている学校の授業が、突然予備校の入試直前対策並みに重要度が増すわけです。そのギャップに果たしてついていけるでしょうか。

そんな新制度があと3年で施行される予定です。今の子供はほとんどの子が受験=3年生、だと思っています。それが突然変わるわけですから、そのための準備は必須ですよね。

まずは、「いつテストがあってもいいように、普段の授業を大切にして、1つ1つしっかり理解すること」です。そしてそのためには授業の予習は必須です。授業の予習を当たり前のようにやっていく習慣付けは、早ければ早いほど良いです。

そして予習をするためにはそれだけの時間を確保しなければなりません。勉強の仕方を考え直さなくてはいけなくなるわけです。

現在中学生の子は、勉強のやり方を一番学ばなくてはいけない世代です。来る新制度に向けて早いうちから準備をしていきましょう。

受験生へ

2017年01月12日

いよいよ本格的に受験シーズンです。この時期、精神的に不安定になったり、不安な気持ちに駆られたりする子が多くなります。

こんなんで大丈夫だろうか。落ちちゃうんじゃないか。

人間は弱い生き物です。プレッシャーを感じない子などいません。

何かに臨むとき、人はどこかで必ず不安を感じています。しかしそれは「不安やプレッシャーを感じる資格のある人」だけです。

一生懸命に頑張った子は、どこかで「この頑張りが報われなかったら…」と考えます。これがプレッシャーの源です。しかしこれは一生懸命頑張っているからこそ生まれるものですよね。

別に落ちてもいいし!と対して勉強せずに受験に臨む子(そんな子いないと思いますが)は、プレッシャーなんて感じないでしょう。

プレッシャーを感じているということは、それだけ受験に向けて本気で努力している、ということです。

努力したことがすべて報われるとは限りません。これは当然です。しかし報われるのは努力した人たちだけです。

どんなに優秀な子でも、ボーダーに満たない子でも、受かるときもあれば落ちるときもある。それが入試です。

今、プレッシャーを感じている子、不安に駆られている子。

その気持ち良くわかります。でも大丈夫です、それだけ頑張って勉強しているということであり、その努力の跡は無駄には決してなりません。不安なのは君だけじゃない。みんな同じです。まだ来てもない未来のことを考えて嘆くより、今目の前にあるやるべきことに集中しましょう。未来のことなんで誰にも分かりません。分からないことを考えても意味がないのです。

私はセンター試験でボーダーに満たず、合格率40%と言われて吹っ切れました。落ちるかもしれない、とかくだらないことを考える時間をすべて、知識を入れる時間に使おうと決めたんです。

要は気持ちの持ちようです。ネガティブな未来を想像して嘆く暇があれば、合格した自分を思い浮かべて、自分を奮い立たせて目の前の問題に集中しましょう!あと数ヶ月で全て終わります、ラストスパートです!

なぜ宿題があるのか

2017年01月09日

毎回長期休みには宿題が出ますね。宿題多くて無理だわ~と言う子はいても、何で宿題が出るんだ!と言う子はほとんどいません。それくらい長期休み中の宿題は当たり前になっています。

でもなぜ長期休み中に宿題が出るのか?ただ先生が生徒に勉強させるために出しているだけだと思っていませんか?

もっと大切な意味が長期休み中の宿題にはあるんです。

普段学校からでる宿題は授業でやったことを復習したり、漢字や英単語をノートに書く作業など、直近の定期テストを意識したものです。

しかし長期休み中の宿題は入試を意識しています。

この1年やって来たことをもう一度確認して、入試に向けて一定のレベルまで到達してから進級しよう、という、いわば学校側の配慮なんです。

これを学校が宿題として出してくれなければ、1年分の復習は自分で考えて取り組まなくてはいけません。自分で考えてやれるならいいですが、何から手を付ければよいか分からないと思います。

万が一復習しない、なんてことをすれば、忘れた内容を思い出して、定着できないまま進んでいくわけですから、進級後の授業にも支障を来たしますし、受験で苦労することは言うまでもありません。

進級しても困らないように、そして入試に向けて必要最低限の知識を定着できるように冬休みの宿題が出されているわけですね。

学校が出してくれている宿題を適当にやった報いは全部自分に返ってきます。

宿題を「出してくれている」という気持ちで取り組んでみましょう。

今回の冬休み中の宿題の取り組みはどうでしたか?学校の意図をくみ取ってしっかり取り組めたでしょうか。もし適当に答えを見たりしてやったのであれば、一定のレベルに満たないまま進級することになり、結局損するのは自分です。もし自分のことだなと思っている子がいたら、今からでも遅くありません。もう一度しっかりやり直して、宿題を意味のあるものにしましょう。

おめでたいブログ

2017年01月04日

この冬休みで成長できたことは何ですか?

この冬休みで何ができるようになりましたか?

冬休みに入る前と後で何が変わりましたか?

これらの質問に即答できる子は有意義に休みを過ごすことができていると思います。

逆に、宿題やってました、塾の冬期講習で勉強しました、なんて答えしかできない子はほとんど頭に残っていないのではないでしょうか。

勉強は意識の違いで明確に効率や効果が変わります。そのことを肝に銘じて2月のテストに向けて今から準備をしていけるといいですね。宿題は「こなす」ものでなければ、塾は「行かされる」ものでもないですよ。

冬休みに静岡の沼津に行きましたが、そこからこんなきれいな富士山が見えました。

正月に見るとおめでたい感じがしませんか(^^♪

このブログを見て下さっている皆さんにもおめでたいことがありますように!

そして皆様にとっておめでたいことを提供できるような塾を目指して今年もやっていきますね。ムリヤリな感がありますが(笑)

冬期講習もあと2日!7日からは通常授業が再開し、再来週からは中3の学年末テストも始まり、センター試験もあるなど怒涛のスタートになりますが、張り切ってやっていきます!

新年のご挨拶

2017年01月01日

新年あけましておめでとうございます。

年末年始いかがお過ごしでしょうか。私は早々に風邪をひいてしまいましたが、生徒には体調に気を付けて、この休みを過ごしてもらいたいと思います。

特にセンター試験を控えた子は、ラストスパートです。塾生としては残りわずかですが、最後まで一緒にがんばりましょう!

今年も頑張る塾生たちをしっかり支えていきます。まだ見ぬ、今後塾に入ってくれる子たちにも、この塾に入って自分でやっていけそうな自信がついたと言ってもらえるよう努力していきます。

塾生のみんな、今年も頑張ろう!

保護者の皆様、今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

年始は4日より電話受付が可能です。中高生の年度内最後のテストは2月です。塾をご検討いただくなら今の時期から準備が必要です。ご興味のある方は是非お問い合わせください。お待ちいたしております。

年末年始の休校期間に関して

2016年12月27日

下記の期間は休校となります。

2016年12月28日(水)~2017年1月3日(火)

1月4日(水)より冬期講習を再開致します。通常授業は1月7日(土)より順次再開致します。

お問い合わせはメールのみ受けつけております。ご返信は4日(水)以降となりますのでご了承下さい。

今年も本ブログでは学習に関して個人的な考えを偉そうに書いてきました。しかし、こうやって発信できるのも、うちの生徒のみんながやるべきことをしっかり理解してやってくれているからであり、かつ保護者の皆さまに当塾の方針をご理解頂いていた上で任せてもらっているからです。

当塾に関わっていただいた全ての皆さまに感謝いたします。本当にありがとうございました。よい年末年始をお過ごしください。

宿題について

2016年12月25日

中学生も高校生も冬休みに入りました。特に高校生はたくさんの宿題が出ていると思います。

宿題がたくさん出ていると、どうしても減らそう!というモチベーションになってしまいがちです。

しかし、この意識が後々大きな実力差となって表れてしまうことを知っておくべきです。

早く終わらせることを目標にしていると、自分自身では意識しなくとも、確実に内容を疎かにしてしまいます。

例えば分からない問題があったとき、早く終わらせたい!というモチベーションでやっている子は、じっくり考えることなく解説を確認しようとします。

まず受験に必須の思考力が身に付きません。

そして解説を読んで理解したつもりになって見直しを疎かにします。当然解き直しもしません。

すると、解法が定着しません。「わかる」と「できる」は違うのです。

結果として、実力テストで惨憺たる結果になります。

特に冬休みの課題はこの一年のまとめなわけですから、定期テストでしっかり取り組めていた子はまだ良いですが、そうでない子がこのような取り組みをすれば実力がつかないまま、貴重な冬休みを終えることになってしまいます。

これから宿題をやる子に意識してもらいたいことは、

「この宿題のすべての問題を自力でできるようにしよう!」というモチベーションで取り組むことです。分からくても教科書などで調べたりしながら何とか自分なりに答えを出そうと努力してみて下さい。

早く宿題が終わった自慢なんて小学生で終わりです。

誤解の無いように言っておきますが、定期テストの課題のように普段から少しずつ進めて、早めに終わらせよう、という取り組みとは性質が異なります。定期テストとは違い、範囲も1年分と広範囲で提出期限に対して量も多く、もらうタイミングも冬休み直前なわけです。課題を早く終わらせようといつも言ってるじゃないか、とつっこまれそうなので念のため。

冬休みの時間はかかっても良いので、内容重視、思考重視でじっくり取り組んでいきましょう。こういった取り組みの積み重ねがすべて受験につながっています。

2016年もあと1週間

2016年12月22日

2016年もあと1週間ほどとなりました。本日22日で年内の通常授業はすべて終了します。

そして明日から冬期講習が始まります。

今回の冬期講習は塾内生の約半分が受講します。カリキュラムはもう準備完了しているので、あとは自分で計画的に進めていってもらいます。

冬期講習ではコマ割りを無くしました。自分の来たい時間に来て、やりたいだけやってもらいます。カリキュラムは10時間程度で組みました。講習期間は7日なので、毎日来れば1日1時間半程度で終わります。来れない日もあると思うので、その分は別の日に進めていくことになります。

当然カリキュラムをこなせずに講習を終えることはあり得ませんし、終わり次第追加します。

この講習では生徒の学習の計画性を養成する目的もあります。与えられた課題をある期日までに終わらせるためにはどのように進めていかなければいけないのか。高校生はある程度やれると思いますが、中学生はこの経験を基に勉強を計画的に進められるようになるための練習も兼ねています。

私は、子供が冬休みをダラダラ過ごしてほしくないから保護者主導で一応申し込んでおく、と言った考え方が昔から嫌いでした。やる気なくダラダラやっている子に、何で講習受けたの?と聞くと、お母さんがやれっていったから、なんてくだらない言い訳をするわけです。

そんなのお金と時間の無駄ですよね。

うちでは、やる内容も生徒の希望を第一にやりますし、来る時間も生徒次第、やる時間も、終える時間も生徒次第。すべて生徒主導の、生徒による、生徒のための冬期講習です。

これこそ講習の理想形だと私は思います。言われたことをただやるだけの講習よりも遥かに意義深いでしょう。

最初から完璧にこなせることは期待していないので、ある程度アドバイスや進捗管理はしていきますけどね。この講習でどれだけ生徒が成長できるか非常に楽しみです。

中2は中だるみの学年

2016年12月17日

私が中学生のころから言われています。

「中2は中だるみするけど、しっかりやるべきことやれよ!」なんて先生が言っていたことを思い出します。

中1はまだよかったけど、中2になったら途端に成績が下がりだす、なんて話もよく聞きますが、当然逆の子もいるでしょうし、維持できている子もいます。

ある高校生の例

2016年12月12日

高校生のテストが終わり結果も大体返ってきました。

特に高校生は中学生以上に勉強への取り組みがそのまま結果に反映されるので、どの子が上がるか、下がるかくらいは大体予想がつきます。

その中で上がるだろうと思って、実際上がった子の1例をひとつ。

この子は前々回のテストでほぼ赤点の大惨事でした。

テストに向けた勉強もほとんど進まず、テスト直前に一気に課題をやって(というか写して)提出して、テストを受けていたので、それくらいの点数になるだろうな、とは思っていました。

思ってたなら言ってあげればいいじゃん!と言われそうですが、私はそんなことは言いません。自分で気づいて、反省することが何よりも重要だからです。失敗は時に成功以上に価値のあるものなのです。

そのテストのあと、さすがにヤバいと感じたのか、毎回の授業をしっかり予習で進め、そのために自宅学習も進めながら提出課題も並行してやっていました。分からない所は質問も積極的にしていました。

ここで言いたいことは、私がこうしろ!と一言も言っていないということです。

授業の枠内で自発的に取り組めているという点が重要です。言われたことだけやる、言われたことしかやらない、そんな依存型の取り組みではなく自発的に進めていくことができていました。

結果的に次のテストでは平均点を取ることができました。でも本人はケアレスミスに悔しい思いをしていました。点数だけ見れば30点上げたのに満足はしていなかったです。

自分で危機感を抱き、自分で反省し、自分で考え、自分から取り組み、自分の力で結果を出し、自分で自信をつかんだのです。

この間、私は、カリキュラムを組んで、最初に進め方のアドバイスをしたくらいです。毎回口うるさく言ったり、こまめに面談したりなど全くしていません。

これこそ自立学習の第一歩です。一回これで成功すれば今後もこのやり方をベースに、さらに上を目指して取り組んでいけることでしょう。そうなれば塾も必要なくなるかもしれません。

自立学習への第一歩は適切な学習法の習得と、自己改革へのきっかけです。

この子は前回の失敗がなければこうはならなかったはずです。今回のテストで失敗してしまった子は逆に変わるきっかけをつかんだと思いましょう。

次回のテストは2月末、あと2ヶ月半ほどあります。何かを変えるには十分な期間です。一度学習を見直してみましょう。

当塾の冬期講習についての考え方

2016年12月08日

今年も冬期講習を塾内生のみでやります。

今回は1週間と言う短い期間で生徒が復習したいことを中心に深く掘り下げてやっていく「狭く、深く」学習を徹底します。短期間でも効果的に苦手をピンポイントで叩いて得意までもっていきます。

個別の講師時代も冬期講習をやっていましたが、総復習という名の下に、表面的なところをさらっていくだけでした。いい響きですよね、「総復習」…でもこれって結局ただ「広く浅く」学習しているだけです。

うちでは成績を上げてあげることはできません

2016年12月02日

冬期講習シーズンになり、様々な塾のチラシを見かけるようになりました。

皆さまもご存じのとおり、チラシには基本的に耳障りの良いことしか書かれていません。このブログの題名のようなことがチラシに書かれているのは見たことがありません。

私は性格がねじ曲がっているので、「短期間で成績アップ!」「○○点アップ保証」「あと○○日で合格できる!」など、良いことだけ書かれているチラシを見ると、ホントか?疑ってしまいます。そして内情を知っている分、嫌悪感を抱いてしまうのです。

テストが始まりました。

2016年11月28日

前後期制の中学と3学期制の高校のテストの日程がかぶる11月末の定期テスト。

自習スペースも埋まり、みんな集中して頑張っています。

ですが私は全く忙しくありません(笑)

テスト前と言えば、生徒が課題をどっさり持ってきて焦ってやって、分からない所は一気に質問しにきて、先生も生徒もてんやわんやで塾が忙しくなる時期というイメージがあるかもしれません。

しかし、少なくともうちは完全に真逆です。テスト週間に入ってからは、私自身全然忙しくなくなります。

計画的にやれている子はテスト週間に入るころには中学生はほとんど課題が終わっています。高校生も8割方終わらせられている子も多いですし、何より分からないところは普段質問して少しずつ解決することができています。

つまりテスト週間に入ってみんながやっていることは、今までやってきたことの確認作業です。焦って課題をやっている子はいません。だからこそみんな黙々とやれるんですね。

当塾に先生は私しかいません。1人しかいないのに質問できるんですか?なんて聞かれることもありますが、何の問題もありません。今もこうしてブログを更新する時間すらあるくらいです。

生徒がしっかりやれている塾は、きっとテスト前ほど忙しくなくなるでしょう。その分、生徒一人ひとりの進ちょくや取り組み方、計画性などをよく観察することができ、適切にアドバイスすることができます。

今後もそのような塾を目指していきます。

塾でしかできないこと

2016年11月25日

当塾の通常授業では、テスト課題も少しずつ進めていくという方針があるので、特にこの時期は授業の時間内に課題を進めている子もいます

いろいろな方と話をする中で分かったことですが、これに関してはどうやら賛否両論あるようです。私はよしとしていますが、ある知り合いの講師は、課題を授業内でやるより、もっと塾でしかできないことをやった方がよいのでは?ということを言っていました。課題は自習か家でやれば良いじゃないか、ということらしいです。なるほど確かにそういう考えもあると思いますし、否定する気もありません。

英語長文は1年生からの取り組みが肝心

2016年11月21日

英語の長文を読めるようになるためには、高校1年からの取り組みが大きく影響します。

もちろん時間と辞書さえあれば、英語長文を読むのは簡単ですが、そういう意味ではありません。

英語の長文が読める、とは、入試に対応できるだけの読解力を付けると言う意味です。そしてそのような読解力をつけるには早めの取り組みが肝心になります。

しかし学校の定期テストでは長文読解力はつきません。つまり個々人で長文対策をしないといけないわけですが、やっている子はほとんどいないと思います。そのまま受験生になってしまったら、英語長文で伸び悩むことになる可能性があります。

そもそも定期テストや実力テストで読解力がつかないのはなぜか。

単純なことです。テストで出る文章は、一度は読んだことがある文章だからです。

学校の教科書から、文章がそのまま出てくるわけですから、初見でない時点で読解する必要がありません。ストーリーさえ覚えておけば、内容を知っている状態でテストを受けることになるからです。

実力テストにも関わらず、そういったところもあります。これでは読解力はつきません。

私自身無理なく長文が読めるようになったのは、大学に入って、英語論文を精読して内容を発表するという講義の準備をしていた期間です。変な訳し方をすると、すごく嫌味を言ってくる教授だったので、ものすごく綿密に準備をしました。(それでも言われるんですけどね(笑))

文章を精読する、という練習をどれだけ早い段階からやっているか、そこが長文読解が伸びる人とそうでない人との分かれ道だと思います。

高1からやれることとしては、教科書の精読です。授業前に教科書の内容を事前に精読し、日本語まで完璧に書いておき、授業のなかで答え合わせをする、という練習を積んでいくことが、普段からできる長文読解対策です。

英語の長文読解に関してはこちらのページをご覧ください。このページにある短文理解力が、普段の授業への取り組み次第で鍛えていける部分です。

普段の英語の授業でしっかり予習をしておくことが、受験の時に英語の長文読解を伸ばすために必要なことです。普段の定期テストでは点数が取れるけど、模試や実力テストでは点数が取れない、と言う子は普段の取り組みを改善していきましょう。

自立学習塾として

2016年11月15日

私が生まれる前の塾は、今でいう集団塾という形が一般的でした。

しかし20数年前から個別指導塾という形が隆盛し、今でも根強く人気の形です。

個別指導が出始めたとき、先生が一人ひとり丁寧に勉強をみてくれる、という革新的な形式が爆発的人気を誇り、「個別指導塾」と掲げるだけで人が集まる時代だったようです。

大人は自分の理想像を子供に押しつけがち

2016年11月10日

私が普段子供に接する中で、気を付けていることのうちの一つです。

大人は当然、子どもよりも人生経験が豊富です。自分の経験から、「こういう考えはいけない」「こういう行動はいけない」「もっとこうしないといけない」という危機意識があり、それらに対する準備を子供にしてほしいと思うものです。

勉強をしてほしい、勉強ができるようになってほしい、という思いもそのうちの一つです。

テストまであと3週間

2016年11月05日

11月は中学生も高校生も月末に定期テストがあります。

特に中学生で計画的にやってきた子は、すでにテスト範囲(予想)まで予習を終わらせ、課題のほうを本腰入れて進めています。

おそらくテスト2週間前までには課題を終わらせて、反復練習に入れるでしょう。テスト週間に入ったら、やってきたことの確認をして、テスト前日はほぼやることなし、といった具合になりそうです。

理想的な取り組みができる中学生が増えてくると、テスト対策!なんてやることも何か馬鹿馬鹿しく感じてしまいます。やることをコツコツやっていれば、テスト直前に特別なことをする必要もないわけです。

受験においてもそうです。

定期テストがあるせいでそこがゴールと考えてしまいがちですが、今やっている、そして今までやってきた全ての勉強が受験勉強そのものです。以前の記事でも書きましたが、私は今生徒がやっている全ての勉強において、受験を見据えています。だからこそ目先の定期テストの点数にこだわらないですし、定期テストで点を取るためだけの勉強は悪だと考えています。

受験生になったら頑張る、というのはナンセンスです。

受験勉強とは、今までやってきたことを思い出して再び定着させる作業です。一度定着させた知識は、仮に忘れていても、復習すればすぐに思い出せます。

一方定期テストのときに短期間で詰め込んだだけの知識は、忘れてしまった時点でやっていないことと同じになります。

そういう子は、受験勉強=今までやってきたことを1からやる勉強、となるわけです。受験勉強=思い出す作業、になっている子と比べて学習効率は格段に下がり、やることは倍以上です。そんな状態で受験生になって、死ぬ思いをするくらいなら、今からコツコツ頑張るべきでしょう。

受験生だから勉強を頑張る、受験生になったら本気出す。受験生だから塾へ行く。

大きな間違いです。

何事も一番大事なのは仕込みの期間です。

テストまであと3週間。中1,2年は11月21日、中3は11月18日が課題の終了期限です。仕込みはもう始めていますか?

テストの点数は副産物

2016年11月01日

昔アルバイトで塾講師や家庭教師をしていたときは、自分の生徒の点数を気にしていたものでしたが、この塾のスタイルになってから点数云々よりも重視することが増えてきました。

結果、点数に感心がなくなってきました。というと、変な誤解を招きそうですが。

私は点数を【副産物】としてしか見ていません。

3周学習の考え方(2、3周目)

2016年10月27日

次に2周目です。1周でしっかり理解できた子にとって2周目はさほどハードルは高くありません。問題を見て解けなくても、やり方は1周目で理解できているはずなので、時間もかからず進められるはずです。

では2周目では何を重視して取り組めばよいのか。

3周学習の考え方(1周目)

2016年10月22日

課題を1回やっただけでテストでできるものではない。

1回やったはやってないことと同じ。1回目を終えた時点でテスト勉強のスタート地点に立ったことになる。

これは当塾の(というより学習における)基本的な考え方です。

ですから最低3回は課題を周回できるように、普段の取り組みを重点的に指導しているわけですが、この3周と言う回数、適当に設定しているわけではありません。なぜ3周なのか、ということをしっかり把握しておかなくては、この3周学習が無意味なものになりかねません。

最強の学習者の条件

2016年10月17日

脳科学者の茂木健一郎氏がSNS上で発言したことです。

「カリキュラムは自分で作るという意識を持つことが、最強の学習者の条件」

以下抜粋です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・

テスト直しについて

2016年10月13日

高校生は今まさにテスト真っ只中です。先週終わったところは、これから続々と返却されるはずです。

この時期には毎回言っていますが、テスト直しの重要性について今一度言っておきます。

果たしてどれくらいの子が有意義なテスト直しをしているでしょうか。

まずテスト直し、というのはテストで間違えた問題を赤で直す、あるいはノートにもう一度解いて提出する、という学校が課している課題です。

現状これが課題として強制されていることによって、テスト直しの質が落ちてしまっています。

※ちなみにしっかりテスト勉強をしていない子(課題は前日にやり終えて提出するレベルの取り組みの子)は、どれだけテスト直しをしても大して意味はありません。そういう子は1からテスト範囲の問題をすべて解き直した方が良いです。

自分の理解力に関係なく、学校から指定された日までに提出するわけですから、まずは提出優先になり、その問題が本当に理解できたか、ということは二の次になっている子がいます。

テストが終わった時点で学校の授業が次へ次へと進みます。部活も再開し週末課題も出され、忙しい毎日に戻るとテスト直しに時間をかけようとは思わなくなるからでしょう。

提出期限があるが故にテスト直しを有意義にできないのが現状です。

理想は、1ヶ月後の再テストです。しっかりテスト直しをして根本的に理解できれば、1ヶ月経っても頭に残っています。テスト直しの本来の目的を考えれば、このほうが有効だと思います。

テストが終わってすぐに直しや追試をしても、一次記憶で覚えられます。長期記憶として頭に残すことが大切なので、現状のテスト直しでは、本当に意識的に学習できる子でない限り、有意義に取り組むのは難しいでしょう。

当塾では夏期講習の中で1学期のテストの再テストをやりました。満点を取れた子は0です。

やり方を忘れた、公式を忘れた、などなど、現状のやり方では時間が経てば記憶がうすれていきます。この再テストをしなければ、受験のときまで忘れたままだったわけです。

ですから問題用紙や解答はしっかり保管しておいて、冬休みに一度再テストをしてみましょう。(当塾の冬期講習でも予定しています。)きっとできないはずです。忘れた問題は再度定着できれば問題ありません。新しいことを頭に定着させることよりも、一度入れた知識を思い出すことの方が遥かに楽です。

テスト直しをして間違えた問題をしっかり理解して、提出した上で1ヶ月後に再テスト。忘れている所は直しをして再定着。これが今の私が考える有意義なテスト直しです。もっと良いやり方を思いつくかもしれないので、とりあえず(今の)とつけておきますね。

定期テストのための勉強をするのではなく、入試を見据えて取り組むことを意識しましょう。

勉強は忍耐

2016年10月08日

勉強している内容の必要性は人によって違います。自分の将来の目標が決まっていれば、それに対して必要な教科は一生懸命やって、必要ない教科は必要最低限の力でこなす、という効率性も重要です。

しかし勉強すること、その行為自体はすべての子にとって必要なものです。なぜなら勉強とは、精神的な忍耐を鍛える手段だからです。

一口に忍耐と言ってもいろいろな意味がありますが、この精神的な忍耐というのは、つまらないものを我慢してやる力でもなければ、眠いときに頑張ってやる力でもありません。

それは、「すぐに結果につながらないことでも、継続して取り組む力」です。

これこそ勉強をやる上で最も必要な忍耐であると同時に、勉強において最も鍛えられる忍耐であり、何より今後の人生においても最も重要な忍耐です。

勉強とは苦しいものです。一生懸命努力しても、それがすぐに結果につながるものではありません。どれだけ努力しても結果が出ないとき、投げ出したくなるときもあります。努力しても無駄だ、と諦めたくなるときもあります。このままで受かるのか、と不安になるときもあります。

それでも投げ出すことは許されません。勉強し続けるしかないのです。これが勉強の一番つらいところです。

何度も言いますが、勉強は努力してすぐに結果に表れるものではありません。大切なのはどんな時でも努力し続けることです。努力し続けるために必要な忍耐を、勉強で養っていくことが子供にとって必要な経験です。そこで得られる忍耐は、今後の人生にとって大きな財産です。

人間は、すぐに結果が出ることしかやりたくないものです。大人でさえそうです。努力なんてできればしたくない。それでも努力できる人は才能なんかではなく、どれだけそういう経験をしてきたか、この1点につきます。

私は勉強できないことに危機感を抱くことはありません。やり方で改善できます。しかし勉強そのものを嫌ってやらない、かつほかにやりたいこともない、進路も人任せでただただ自分の好きなことだけしていたい、と言う子に対しては本当に危機感を抱きます。努力する経験もなく、何かをし続ける経験もなく、誰かが何とかしてくれる、もしくは何とかなると考えていて、結果だけすぐに求めるような子が大人になったときにどうなってしまうのか。勉強できない以上の地獄がそこには待っていると思います。

勉強しているとき、どれだけ苦しくても、どれだけ分からなくても、その時確実に成長しています。将来の糧になっています。それを忘れずに、忍耐強く継続して取り組みましょう。

勉強量の基準

2016年10月03日

普段、特に高校生の取り組みを見ていて、新学年が始まってもうすぐ半年になりますが、勉強への取り組みの違いにかなり差が出てきました。高1に関してはひょっとしたら、進路の分岐点をもうすでに迎えたのではないか、と思うくらいです。

1人1人のテストに向けた勉強量に対する認識の違いが明らかになってきています。

「今回課題が多い!やばい! 」と言っている2人の子がいます。

1人は、課題をテスト週間前にある程度まで終わらせることを目標にしている子です。その子にとって、テスト課題を最低2周やることが標準の取り組みになっています。

もう1人は、テストまでに課題を終わらせることを目標にしている子です。普段は課題を進める習慣がありません。

2026年度定員情報

・塾全体の定員に達した場合は募集を停止致します。興味のある方はお早めにお問い合わせください。

新中1…2~3人

新中2…1~2人

新中3…3~4人

新高1…1~2人

新高2…2~3人

新高3…1~2人

お問い合わせ

フォームでのお問い合わせは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINEでお問い合わせ

友達追加をして、お気軽にお問い合わせください!

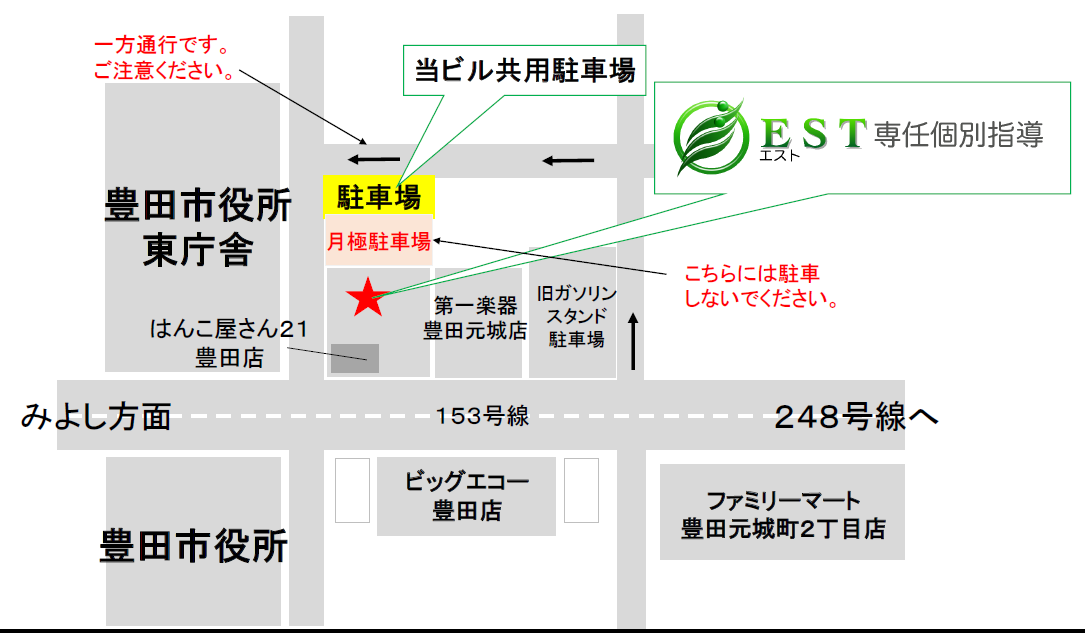

アクセス

住所

〒471-0024

愛知県豊田市元城町4-19-1名古庄ビル2階

豊田市駅から徒歩7分

駐輪場あり

ビル共用駐車場あり

詳細図

営業時間

平日16:00~21:40

祝日※14:00~19:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

※講習期間を除きます。

規定休校日

土曜・日曜 / 年末年始・お盆・GW

※土曜不定期開校(月間予定表)