開校時間 | 平日16:00~21:40 祝日14:00~19:00 |

|---|

定休日 | 土曜※・日曜 土曜は不定期開校 |

|---|

対象学年 | 中学生(市内公立中) 高校生 |

|---|

2017年4月~9月ブログ

合格は今できる小さな努力の積み重ね

2017年09月28日

夏休みが終わって、1ヶ月が経とうとしています。国公立志望の高3生は、あと3ヶ月と2週間でセンター試験です。私立専門を受験する子も3ヶ月~4ヶ月で入試です。

また中3生も、公立高校入試まで半年を切りました。危機感をもって取り組めているでしょうか。

高3生は、もう過去問のやり込みをしながら、模試で得点できなかったところを重点的に復習し、弱点を補強していく学習を進めていることだと思います。学校の課題もあり、やることは多いです。遅くまで頑張って勉強していることだと思います。特に模試の判定が良くない子は、この時期にどれだけ頑張れるかで、合否が決まると言っても過言ではありません。この10月11月が勝負です。

一方中3生はどうでしょう。何をすれば良いか分からない、と言う子は、まず以下の記事を見てください。これくらいの時期にどう勉強するべきかまとめてあります。

学校の宿題だけで毎日を過ごしていませんか?特に9月の学診が良くなかった子は、この時期から復習しなければ、11月の学診でまた同じ結果になってしまいます。

「この学診の結果だと、〇〇高校は難しいね。」なんて面談で言われることにならないよう、今できることを全力で取り組みましょう。

合格は小さな努力の積み重ねの結果です。

それは本当にケアレスミス?

2017年09月22日

どんな子にも必ずと言ってよいほどケアレスミス。

「ケアレスミスは仕方ない。」「本当はできるから、別に気にしない。」なんて考えを持っている子が多いように感じます。

でもよく考えてください。それは本当にケアレスミスですか?

ケアレスミスを減らすためには、見直しをしっかりしろ、とよく言われます。しかし、見直しの時間を確保するためには、当然ある程度速く解き進めることができなくてはいけません。時間が無くて見直しができなかった、なんて声もよく聞きます。

そうなると大切なことは、問題慣れしているかどうか、ということです。こう問われたらこう解く、というパターンをしっかり定着させた上でテストに臨まなくてはならないのです。

例えば社会や理科、国語で出てくる漢字のミスや、数学の計算ミス、英語のスペルミスなどはすべて課題のやり込みが甘いが故に出て来るミスです。何通りも解き直しをしていれば、当然気づいて防げるミスなわけです。3周目に確認してたら漢字を間違えて覚えていることに気付いた、なんてこともありますし、このパターンで計算ミスをしやすいから気を付けよう、という意識も働くようになります。

本当のケアレスミスは、課題をやり込んだ子にしか生まれないのです。

課題を1周程度しかやっていない子に、ケアレスミスなんて存在しません。すべては必然的ミスです。ケアレスミスで片付けていると、必ず次回も同じミスをします。

今回のテストで、自分がケアレスミスだと思って、仕方ない、で片付けている問題。それは本当にケアレスミスですか?ケアレスミスだと言えるほど課題をやり込みましたか?

課題を、最低でも3周できれば自信をもって解けるようになり、ケアレスミスも必然と減っていきます。ケアレスミスだから仕方ない、と言えるだけの取り組みができるといいですね。

【中学生】早速次のテストに向けて

2017年09月16日

中学生の前期期末テストが終わりました。

テストが終わったばかりだと、子供たちもどうしても気が緩みますし、周りの大人も終わったばかりだから、と甘くなりがちです。

うちはそんな甘い考えはありません。(笑)

終わったテストの点数なんて気にするだけ無駄。切り替えて、今回の反省を生かして、次のテストに向けて取り組んでいこう!と言うのが私の考えです。

次の11月の後期中間テストは、1年で成績変動が一番大きくなるテストだと私は考えています。

その理由は、

①テスト範囲が広い。

前期中間テストは【4月~6月】の2ヶ月分でしたが、GWを挟んだり、学級開きなどで、なんだかんだ授業がつぶれたりして進みも早くなく、内容も基礎がほとんどでした。

今回の前期期末テストは【6月中旬~7月中旬+夏休みの課題】の内容がテスト範囲でした。夏休みも挟んでいたので、計画的にやれているうちの生徒は1ヶ月以上前に予習を終えて、多くの子がほとんどの課題を1週間前に終わらせていました。

しかし今回は、9月中旬~11月中旬の丸2ヶ月分です。間に長期の連休もなく、前期期末の2倍の内容を新しく学習するわけです。この課題量の違いは、テスト勉強の取り組みに大きく影響します。

②内容が難解に。

テスト範囲が2倍になるに加えて、内容もかなり難解になります。特に中3の数学(2次関数)英語(間接疑問や分詞)、中2の数学(関数、証明)、中1の数学(方程式、比例)、このあたりでつまづく子が続出します。理科社会でも範囲が広い分暗記する内容も増え、負担になります。特定教科に苦手意識が生まれるのもこの時期です。

③今までの「直前詰め込み」が通用しない。

これまでのテストで、直前に一気に詰め込んで勉強してある程度の結果を残していた子も、このテストでは通用しません。今まで通りやったのに全然できなかった!という子もたくさんでてくるでしょう。

今まで成績を上げている子も油断すると一気に下がります。今までサボっていた子は、取り組みを変えなければ、このテストでおそらく地に落ちます。それが後期中間テストです。わたしも、このテストは特に生徒の取り組みを注視しています。

何よりも大切なのは、早めの取り組みです。お子様の取り組みに不安のあるの保護者の方は是非ご相談ください。後期中間テストに向けて、しっかり準備できるようサポートしていきます。

同じ課題でもやり方によって、お宝にもなるしゴミにもなる

2017年09月11日

同じ学校、同じ学年で全く同じ課題が与えられているのに、テストの結果に偏差値幅40もの差が出てしまうのはなぜでしょうか。潜在的な能力差でしょうか。通っている塾の差でしょうか。

能力や環境の差などではなく、単純に取り組みと意識の差だと私は思います。

分からない問題があったとき、答えを写して、何も吸収せず提出するだけならばその課題はただの無価値なゴミになってしまいます。

一方でわからないところを調べたり、類題を解いてみたり、正解以外の選択肢にも注目したり、派生語や別解などを確認したり、写すにしてもその解き方を完璧にマスターする努力をしたり、1問からできるだけたくさんの知識を抽出できればその課題はあなたにとって貴重な宝になったのです。

問題がカラッカラに干からびるまで、知識を吸い上げましょう。あいまいなところをゼロにして次の問題に進みましょう。誰かに完璧に解説できるまで理解しましょう。同じ出題形式なら未来永劫間違えない、という自信を持てるように取り組みましょう。

この意識で取り組んだ問題数が100問になれば、得られる知識量も大きな差になります。学年1位と学年最下位の偏差値の差はこの積み重ねの結果生まれてくるものなのです。

テスト週間に入りました

2017年09月05日

中学生はテスト週間に入りました。

ほとんどの中学は9月4日からテスト週間に入ります!

ということを、2週間前の8月21日に生徒に告知し、それまでに課題を終わらせられるように進めていこう、という話をしていました。

4日までに終わらせる、という意識で取り組めた子は、すでに課題をすべて終わらせて、2周目に入るとともに、過去問などテストを繰り返しやって、自分の弱点を把握し克服するところまで進められています。授業をしている教科以外の確認も進められています。

一方で意識せずにやってしまった子はほとんど終わらせられずに、今必死になって課題に取り組んでいます。

まさにアリとキリギリス。しかも低学力の子ほどキリギリスタイプになりがちです。これはコツコツやるという習慣がないこと、期限までに終わらせるという危機意識がないこと、などが原因です。これらは人にとやかく言われてもきっと子供には響きません。

まずは一度失敗して、そこから学ぶことが重要です。キリギリスも冬に飢えて死にそうになって初めて、自分の愚かさに気づきましたね。

今回取り組みが遅れた子は、次回はアリの取り組みができるよう、話し合って取り組みを矯正していきましょう。一度の失敗は気にしなくても良いです。大切なのはそこから何を学ぶか、ですから。

アリもキリギリスも、今週しっかりラストスパートをかけて取り組んでいきましょう!

夏期講習お疲れさまでした!

2017年09月01日

2017年の夏期講習の全日程が終了しました。

ほぼ毎日来て勉強しに来た生徒、苦手を克服するために何度も復習を繰り返した生徒、忘れていたところを復習して定着できた生徒、夏期計画表通り学習できた生徒。よく頑張りました。お疲れさま!

1人ひとり当初の目標は達成できたと思います。

でも満足しないでください。

この夏やったことをしっかり復習して、確実に定着させていきましょう。講習でやったことを生かすも殺すも、これからの取り組み次第です。頑張りましょう!

保護者の皆さまもご協力ありがとうございました。毎日のように送迎していただいたり、中にはお忙しいところ一日に何度も送迎をしていただいた保護者の方もいらっしゃいます。

生徒が有意義に学習できたのも保護者の皆さまのサポートがあってこそでした。本当にご理解ご協力ありがとうございました。

特に受験生はこれから正念場です。生徒一人ひとり目標が達成できるよう塾としてしっかりサポートして参ります。今後ともよろしくお願い申し上げます。

実力テストを甘く見てはいけない

2017年08月28日

高校生は9月あたまに実力テスト、課題テストがありますね。今週の金曜にあるところも多いです。

夏休みやってきたことがどれだけ定着できているのかを見るテストです。

この実力テスト、特に高校1、2年生にとってかなり意味のあるテストなんです。

なぜなら特に高1,2年生にとって、今までやってきたことの定着度を見ることができる数少ないテストだからです。

例えば、中学3年生には今までやってきたことの定着度を見るための学力診断テストがあります。

また中1、2年は、9月の定期テストの中に今までの復習が含まれることが多いため、過去の学年の内容の定着度をそこで見ることができます。

また高校3年生は、1年を通して模試があるため、逐一定着度をチェックできます。

しかし、高校1、2年生はどうでしょうか。

定期テストの中に、今まで復習が入ってくることはありません。また模試も年に3回程度しかありません。

つまり、高1,2年生は、今まで学習した内容の定着度を確認できるテストが極端に少ないのです。それが模試と、9月、1月にある実力テストです。

実力テスト、課題テストは成績に入らないから適当にやる、なんて声もありますが、とんでもない機会損失です。今まで習ってきた内容の定着チェックできる貴重な機会を無駄にしているわけですから。

実力テストを甘く見てはいけません。年に数回しかない貴重な機会だということを念頭において、しっかり対策していきましょう。

あと1週間で夏休みが終わります

2017年08月25日

当塾の夏期講習も佳境に入ってきました!

と言いたいところですが、当塾の夏期講習はお盆までに一気に入れてしまうので、実は後半になるにつれて落ち着いてきます。これは、夏休み前半で分からない所、苦手なところを一掃して、後半でひたすら問題演習に取り組み定着させる、という流れを作るためです。

皆が自発的に課題で復習したり、自分の勉強に取り組んだり、9月のテストの準備を進める、この1週間はそういった自発的な学習に取り組む期間です。

中学生は、すでに9月のテスト対策に入って過去問を解いています。テスト勉強は3週間前から取り組むのが通例なので、皆テスト課題に取り組み、教科によってはすでに終了している子もたくさんいます。出校日に宿題も提出し、手が空くはずなので、しっかりテスト課題を進めていきましょう。

高校生は、9月に入ると課題テスト、実力テストや学校によっては修学旅行や球技大会、高3生は土日に模試があるなど、盛りだくさんです。そんな9月の末からテスト週間が始まるので、早い段階での準備が必須です。

夏休みもあと1週間、課題の確認を進めながらテストの準備にもしっかり取り組んでいけるといいですね。できるときに小さな努力を積み重ねていくことが成功の秘訣です。

努力は必ず報われるとは限らないけど、結果を出している子はみんな努力している。

2017年08月21日

どれだけ努力しても、みんながみんな報われるとは限りません。しかし、結果を出している子は、やっぱり傍目に見ていても努力しているな、と感じます。

となれば、結局努力するしかないんですよね。自分なりの努力なんかではなく、目標達成に足るだけの努力を、です。

一人ひとり目標が違えば、それを達成するのに必要な努力量も変わってきます。

偏差値50の子と偏差値60の子が東大を目指すのであれば、同じ努力量であるはずがありません。

偏差値50の子が1日6時間勉強しても、偏差値60の子が1日6時間勉強しているのなら、その差は開くばかりです。

大切なのは、自分の努力を客観視すること。自分の現状の実力と毎日の努力を常に客観視することが、受験において大切なことです。自問してみて下さい。『この勉強量で本当に足りているのだろうか?』

一番わかりやすいのが模試の結果です。同じ目標を目指す子の中で自分がどの位置にいるのか、しっかり把握しましょう。高校生は7月の模試が返ってきたら、早速考えてみるといいですね。

やるべきことを期限までに計画的に取り組むことができるようにするために②

2017年08月15日

生徒が自分で考えて計画的に学習を進められるようにするために必要なのは、私は経験だと考えています。今の子たちは、普段は先生から与えられた宿題を翌日までにやる、という超短期的取り組みしか経験していません。

その点、この夏休み課題は1ヶ月の間にどう取り組むか、長期的な取り組みを経験できる良い機会なのです。

何日までに終わらせる予定?私は生徒にこう尋ねます。そして、返ってきた答から、1日どれくらいやらないといけないね、という目安を提示します。

あとは生徒自身がどう取り組んでいくかです。

計画通り順調に取り組めている子。

遅れは出てきているけど、それを把握できている子。

遅れているのに、取り組みを変えない子。

私は、生徒から進め方のアドバイスを求められれば答えますが、基本的に期限までは私から干渉しません。逐一進捗をチェックしてあげたり、計画表を作ってあげたり、など一切しません。自分で考え、自分で取り組むと言う貴重な経験を潰したくないのです。

あとは期限までに終わらせられるかどうかですが、私は結果的に終わらせられたかどうかを評価しません。大切なのは、目標達成に向けてどう取り組んだのか。期限までに終わらなかったのなら、どの時点で目標達成が厳しいと感じたのか、それを感じて以降何か取り組みを変えたのか、変えたのならどう変えたのか、変えていないのならなぜ変えなかったのか。

生徒に考えさせる中で、目標に向けた計画的取り組みというのを身に付けるよい機会にしてもらいたいのです。

大人になって、誰かが逐次チェックしてくれることもなければ、どう進めるか手とり足とり考えてくれることもありません。結果しか見られない厳しい世界において、「期限までに終わらせられませんでした。」なんていう大人はその時点で無能扱いされてしまうのです。そうならないよう、今のうちからしっかり自分で考え、取り組む習慣を付けていけるといいですね。

当塾18日から授業再開です。後半も頑張りましょう!

やるべきことを期限までに計画的に取り組むことができるようにするために①

2017年08月10日

たくさんの課題を与えられたとき、とりあえずできそうなやつを適当に選んでやり始める、そんな感じで課題に取り組んでいる子も多いのではないでしょうか。

ただ闇雲に始めても、計画的に取り組むことはできません。無計画で始めた子は、ちょうどこれくらいの時期にこんなことを思います。「課題全然終わらない、ヤバい」

夏休みの序盤はみんな同じくらいの進度で課題に取り組んでいます。部活や補習もあり、夏休みもまだ1ヶ月以上ある、という余裕から勉強のペースは気にされません。

そんな中どれだけ忙しくても、油断せず序盤からある程度計画的にやれている子は、着実に課題を進めています。その差が大きく出始めるのが夏休みが始まって2、3週間、つまり今くらいの時期なのです。

一方、無計画に進めてしまった子は、夏休みがあと1ヶ月を切っているのに、まだ全然終わってない課題をみて呆然としてしまい、お盆休みに何とかしよう、と現実逃避してしまいます。そして夏休み終了1週間前に、その時の自分を悔やむことになるのです。

大切なことは、まずは何をいつまでに終わらせるのか期限をしっかり決めること、そしてそれを達成するためには、1日にどれくらいの分量を進めていくのか、その目安を把握することです。ポイントは、事細かく決めないこと。がっちがちに固めた計画は、一度破綻するとその通りに進めることが苦痛になります。人間だれしもやる気がでるときとそうでないときはあるわけですから、大体の目安で良いのでしっかり把握しましょう。

例えば数学が苦手な子は、調べたり考えたりする時間が必要な分、問題数の割に時間がかかることになるでしょう。そういった状況も加味して、1日分の分量を決めるのです。

そして1週間ごとに計画がどう進行しているのかをチェックしましょう。予定通り進んでいるのなら良いですし、思ったより進んでいないのなら、分量を増やしたり、休日の学習時間を増やして補ったり、と改善策を考えましょう。

こういった考えは、勉強に限らず今後の人生でも生きてきます。というより、勉強が今後の人生に生きてくるとすれば、内容なんかより、こういった取り組みの方です。当塾はこういった取り組みを生徒自身が自分で考えてできるようになることを目標にしています。

→次回の記事へ続く

あまりにも・・・

2017年08月07日

夏期講習が始まって早くも2週間が経ちました。一生懸命課題をやっている子、前向きに講習に取り組めている子、1人1人この夏の目標を着々と取り組むことができています。

一方で生徒の補習の様子や課題を見ていると、あまりにも必要性とかけ離れたものがありました。

・あまりにも簡単すぎる宿題。表紙に超基礎と書いてあって内容も明らかに低学力層向け。これを学年全員共通でやる。

・あまりにも無駄な宿題。語句をノートに何回も書かせる宿題。百歩譲って英単語ならまだしも、理科の語句や化学反応式などをひたすら何回も写生させる。高学力層にとっては時間の無駄、低学力層の子にとっては作業。

・あまりにも実態にあってない補習。センター試験を受けないのに、補習でセンター対策講座強制受講。

・あまりにも欠陥な課題。高2の課題で数ⅠAの復習なし。(文系私大志望者がこの夏休みに数ⅡBの課題しかない)

などなど何とも疑問が残る課題が結構見られました。もちろん学校で、1人1人に合わせて、ということはできません。これは仕方ないことです。私もこのことを批判したいわけではなく、こういった課題で貴重な時間を使ってしまっているという現状を理解してもらい、自分の学習時間を確保することの重要性を心に留めてもらいたいのです。

課題が終わってからが、本当のスタートです。夏休み、お盆前までに終わらせられれば、夏休の半分は自分の勉強に時間を使うことできます。お盆まであと4日!しっかり進めていきましょう。

インプットとアウトプット

2017年08月03日

学校の授業や塾の授業でインプットした知識を、課題や自習のなかでアウトプットさせていく。アウトプットさせるほど頭に定着し、インプットした知識を長く頭に残すことができます。

勉強とは知識を入れること(インプット)であると思われがちですが、そこはさほど重要ではありません。本当に大切なのは、知識を出すこと(アウトプット)です。

知識を出す、と言っても、忘れたり失ったりすることではありません。

頭の中の引き出しに、どれだけ大量の知識をインプットしようとも、どの引き出しにいれたのかを忘れてしまえば、簡単に取り出すことはできません。机のなかがぐちゃぐちゃで、どこに何があるのかわからない、なんて子いませんか?頭の中の引き出しもそうなってしまえば、欲しい知識をすぐに見つけ出せません。

頭に入れた知識を定期的に出すことで、どの引き出しに何が入っているのかを把握することができます。それによって、必要なときに迅速に知識を出すことができるようになるのです。

しっかりアウトプットを繰り返すことが、この夏休みに一番必要な勉強です。以前の記事でも学校の補習や塾の講習を受けただけで満足してはいけない、といいました。これらの学習はすべてインプットに過ぎません。インプットしただけで満足していては、きっと数日後にその知識は頭の中の引き出しの奥で腐っていることでしょう。

8月に入りました。私立大学一般入試を受験する子は、ちょうどあと半年後に入試です。自分の勉強をするなかで、しっかり知識を身に付け、さらに必要なときにいつでも取り出せる受験対応の知識として保存できるよう、何度もアウトプットを繰り返していきましょう。

夏休みの勉強はお盆前までが勝負

2017年07月28日

お盆前までにどれだけ課題を終わらせて、自分の勉強に入れるかが、夏を有意義に過ごせるかどうかの分かれ目になります。

私が夏期講習の日程を組むときも、お盆までにある程度復習し終えることができるように組みます。

お盆は塾も学校も大体休みになるので、自分ひとりで勉強していくしかありません。そんなときに分からない問題がたくさん残っているとどうでしょうか。

分からない問題は後回しにして、お盆が明けたら聞こう、と思っても、時間が空けば記憶も薄れます。お盆明けにもう一度、一から確認することになってしまうでしょう。

お盆が明ければ、高校生は実力テスト2週間前になります。

お盆明けまで課題をやっているということは、夏休み最後の1週間を課題の確認に費やすということを考えると、夏休みのほとんどを課題をこなすだけで終わらせたことになります。

また中学生はお盆明けが、テスト3週間前です。当塾ではお盆明けからテスト対策をするので、夏休み課題が残っているなんて問題外です。

お盆に一気に勉強しようと思うと大抵失敗します。今まで学校やら補習やら部活やらがあって勉強しなかった子が、お盆と言うフリータイムを与えられて勉強に集中できるとは思えません。

宿題はお盆前までにどれだけ終わらせられるかが勝負です。夏休みが始まってもう1週間が過ぎました。皆さん頑張りましょう!

夏期講習スタート

2017年07月21日

さあ夏休みに突入しました。夏期講習スタートです!約1ヶ月、皆さんはどのように勉強していきますか?

今までの復習を一気に進める子、苦手をピンポイントで練習する子、センター試験の問題に取り組む子、志望校の過去問に取り組む子。

一人として同じ進め方の子はいません。この夏でしっかり実力をつけるために、一人ひとりが必要な学習に取り組む。これこそ夏期講習の本質です。

学校の宿題は、終わってからが本番です。

私も授業をするので、準備も含めてフル稼働していきます!

というわけで、ブログの更新頻度が少なくなってしまうかもしれませんが、夏期講習の様子や気づいたことなど、ちょくちょく更新していきます。

体験などは随時受け付けていますので、お気軽にご連絡ください!

夏休みの学習で気を付けること【中3】

2017年07月18日

中学3年生にとってこの夏休みは言うまでもなく進路を左右する重要な1ヶ月です。

知識の復習から定着までしっかり取り組まなくてはなりません。思い出したからOK、ではダメです。

そのためには何より問題量をこなす必要があります。

中3で夏休みの宿題だけやって満足!なんて低いレベルで考えている子はいないと思います。今までの人生で一番勉強しなければいけない夏休みです。大手集団塾などに通っている子は、とんでもない量の課題や1日9時間勉強の合宿などで強制的に学習時間を確保されている中で必死でやることでしょう。今まで大して勉強してこなかった子も、さすがに中3の夏は勉強するものです。

それを考慮すれば、仮に人並みに頑張っても、周りが相応に努力している以上、現状維持が関の山です。いつもの自分より頑張る、なんて主観的な考えではなく、周りのライバルたちはどれだけ勉強しているのかを常に意識して取り組まなくてはなりません。

まずは夏休みの宿題で基本の確認をしましょう。学校から出される宿題は、基礎の確認のためにあると思ってください。どんなレベルの子でも基礎が疎かだと、大きな伸びは期待できません。まずは宿題で基礎固めです。

上位層は7月中には1通りの確認は終わらせられるでしょう。その後は、自分の志望校に応じて必要なレベルで演習問題をひたすら解きまくって実力をつけていきましょう。

中位~下位の層は、まず夏休みの宿題を完璧に理解し、基礎を固めていくことを目標に取り組んでいきましょう。終わらせることを目標にするのではなく、抜けている知識を確認して、しっかり覚える、という意識でやれば、当然時間はかかりますが、有意義な取り組みになります。基礎の確認を終えたら、あとは演習をやり込むだけです。問題のレベルを一気に上げてしまうと、全く理解できずに嫌になってしまうので、まずは基本問題の多いテキストで練習していきましょう。

演習量をこなすためには、宿題にあまり悠長に取り組んでいる暇もないので、自分の理解できる最高ペースでしっかり取り組んでいかなくてはいけません。遅くともお盆前には終わらせて、かつ内容も理解できるようなペースを考慮して取り組んでいきましょう。提出日までに終わればいいや、なんて考えは捨ててください。

宿題という基礎固めにしっかり取り組みながら、できるだけ早く終了させ、自分のレベル、必要性に合った学習に取り組んでいくことが、受験生である3年生にとって重要なことです。宿題をもらっている子は、自分のための勉強の時間を確保するために、早速取り組んでいけるといいですね。

夏期講習まであと一週間

2017年7月14日

あと1週間で始まる夏期講習に向けて、教材の選定やカリキュラムの作成、予定表の作成など着々と準備をしております。

当塾では毎年塾生の半数が受講するので、塾内生の対応が中心となり、外部への講習の発信をついついさぼってしまいます。反省です。来年はちゃんと募集するようにします。

さて、今年も夏期講習をやるわけですが、毎年のこと、当塾では夏期面談なるものを実施しておりません。希望された方は面談しますが、基本的に講習の案内を渡すだけです。

夏期面談の目的は夏期講習を受けるかどうかが話題の中心である塾が多く、大体親と先生主導となってしまいます。

一方で当塾は案内を渡すだけ。適当だな、と思われる方もいるかもしれませんが、私はこの形を理想だと思っています。

先日の会話

「先生、私は夏期講習受けた方がいいと思いますか?」

「なんか復習したい教科があるの?」

「数学の1,2年の内容が不安なので、やったほうがいいかなと思って」

「そっか、じゃあ頑張ろうか!」

また別の子との会話

「夏期講習は受けたいんですけど、何をすれば良いか分からなくて」

「そうだね、模試とか定期テストの結果から見ると、英語の文法をやった方がいいかもね」

「長文も不安です」

「じゃあ英語を総合的に復習しようか」

私から「夏期講習やろうよ!」と生徒を勧誘することはありません。

自分がやるべきだと思うことを自分で考え、必要だと思えば、自分の意思で申し込む。そういった姿勢が理想だと考えているからです。もちろん受講に関して求められればアドバイスもしますし、面談もしますが、最終的に決めるのは生徒自身です。

やらされる講習より、自分で目的意識をもって受講する講習の方が、はるかに意義があります。

あとは、生徒の頑張るという気持ちに私が塾として応えるだけです!あっという間の1ヶ月。有意義に過ごせるように一緒に頑張りましょう!

夏休みの学習で気を付けること【中2】

2017年07月12日

中2は中だるみの時期だともいわれています。テストも学校生活も1年経験して慣れてきて、部活では先輩が引退し、最上級生として部活に取り組むことになる分、心に余裕が生まれやすく、それらが積み重なって気持ちがたるんでいくのかもしれません。

しかし中2は一番順位の変動が起こる学年です。その荒波にもまれてしまうのか、うまく乗れるのかは、この夏休みの過ごし方にかかってくると言っても過言ではありません。

理科は計算問題が中心となり、数学は1年の内容を発展させたものになり、文章題、グラフを用いた問題も増え、英語は単純な文ではなく、toや接続詞を含んだ長い分が登場するなど内容が一気に難しくなります。

それにも関わらず、中1と同じ学習時間でこなそうとすれば、当然遅れが出てきますよね。それが積み重なって、中2で一気に順位を落とす子が続出するのです。

そうならないように夏休みは、まず学習時間を今までより増やして、それを継続して計画的に取り組む習慣づけをしましょう。お盆休み前までに夏休み課題を終わらせるためには、毎日どれくらい勉強する必要があるのか。1日の分量が決まれば、1日のどの時間に勉強するのか。来年受験生でであることを考えれば、その予行練習として、学習習慣をしっかりつけることが必要です。

内容としては、まず中1の基礎をしっかり固めるところから始めましょう。特に数学は、これから学ぶところはほとんどが中1の延長です。基礎が疎かだと、どれだけ時間をかけて勉強しても頭に定着しません。

また4~7月の内容でつまづいた子は、必ずこの休み中に克服しましょう。今できないことをそのままにすれば、全部受験の時に自分に跳ね返ってきます。

基礎がある程度固まっている子は、英検などの受験も考えるといいでしょう。来年受験するよりも、まだ受験までに余裕があるうちに勉強しておくことをお薦めします。

中2の夏休みは、今まで1年半かけてやってきた内容を今一度頭に思い起こすための期間であり、来年の受験勉強の予行練習期間です。ちょうど中学生活の中間地点、知識のセーブポイントだと思って、この1年半の内容をしっかり整理して、定着させていきましょう。

夏休みの学習で気を付けること【中1】

2017年07月07日

夏休みまで1ヶ月を切りました。当塾も夏期講習の準備を進めています。

中学生になって初めての夏休みを迎える1年生、中だるみの学年と言われている2年生、受験を控えた3年生。どの学年の子にとっても、夏休みは勉強において重要な期間であることはいうまでもありません。

家で勉強しないから塾に通わせる?

2017年07月03日

当塾では中学生のカリキュラムの中に、家庭学習が組み込まれています。

家で勉強することは、皆さまが思っている以上に重要なことです。これは単に勉強時間を確保するためではありません。すべての勉強を円滑に進める根本となるのが家庭学習なのです。

しかしたまに、家では勉強しないから塾に通わせたいのです、という話を聞きます。塾をご検討されている保護者の方の中にも、「うちの子家では勉強できないみたいだから、塾に行かせようかしら」と考えていらっしゃる方もいるかもしれません。

この考えは実は、大きな間違いです。

たしかに塾に行かせることによって、勉強時間は確保できるかもしれません。しかしせいぜい週2時間程度です。この程度の勉強時間が成績を左右することはありません。それどころか、「今日は塾に行ったから家でやらなくていいや」「あした塾でやるからいいや」というように、塾で勉強する=家で勉強しなくてよい、と言った間違った考えを生んでしまいがちです。

また、塾に来た時間に一生懸命やったところで、次の日には8割方忘れています。これは研究でも明らかになっていることです。塾に行って頑張る→家でやらない→忘れる→塾でもう一度復習から始める・・・と言ったように明らかに効率の悪い取り組みになってしまいます。

塾でやったことを忘れないためにあるのが宿題ですが、そもそも家でやれない子が、どうやって宿題をやれば良いかなんて分かるわけがありません。塾の授業直前に適当にやるか、言い訳してやらないかでしょう。

さらに、このように、家でやらずに塾で頑張る、という取り組みは高校生になると全く通用しません。私の長い講師経験の中で、中学まではある程度いい成績でも、高校生になって塾に来る時間も無くなり、最終的に塾を去ったあとに、とんでもなく成績を下げてしまう子をたくさん見てきました。これも家でやる経験を積ませることが出来なかったことが原因です。

「家で勉強しないから、塾に通わせる 」という考えではなく、「家で勉強できるようなるために、まず塾に通わせる」

是非このような考えをもっていただきたいのです。塾ではやるけど家ではやらない、そんな子の成績は決して上がりません。にも関わらず、塾に通わせているという事実だけに高い授業料を払うのは、非常にもったいないことです。個別のバイト講師の多くは、親がどれほどの授業料を支払っているか知りません。自分の指導の価値を知らないのです。「家でやらないならその分たくさん塾に来ていっぱい勉強しようね!」なんていう塾長もいるようですが、子供の将来を本気で考えているのかな、と疑ってしまいます。

家で自分一人でもしっかり勉強に取り組める、子供がそんな風に成長できるような環境を選んであげられるといいですね。

夏休みの補習について考える

2017年06月29日

夏休みまであと1ヶ月を切りました。

多くの高校では夏休みに補習を行います。

学校の補習は「生徒の学習時間を強制的に確保すること」が目的です。もちろん自由参加の学校もあるとは思いますが、多くの子がこの夏学校の補習を受けることになると思います。

しかし、この学校の補習を有意義に受講できる子が果たしてどれくらいいるのでしょうか。

大人になって勉強してみると

2017年06月25日

子供のころは、学校から出された宿題、テスト課題など与えられたものに取り組むことが勉強でした。生活していれば、半ば強制的に勉強がその中に入ってきます。

しかし、大人になって、何か勉強することになったときに、そのときとは状況が全く異なることに気づきます。

教材も自分で用意しなくてはならない、進め方も自分で決めなくてはならない、自分で計画的に取り組まなくてはならない。

何もかも自分次第で進んでいくわけです。

こんな状況になったときに、学生時代どのように勉強してきたのかが見えてきます。

ただ与えられたものにだけ取り組むような勉強をしてきた人と、学生時代から自分で考え、取り組んできた人。

その差が大人になってから出てくるとは、子供のときだれも想像していないでしょう。

大人になると、勉強ができることそのものが評価されることはありませんが、学生時代の勉強への取り組みの基礎が、仕事に良い効果をもたらすことは間違いないと私は考えます。

弁護士が、医師に転身したり、官僚が民間で起業したりといった報道を目にします。それだけ見れば有能な人間だからできることだと思われがちですが、決してそうではないと思います。自分が知らないことを勉強するときに、すでにその取り組みの基礎ができているからこそ、何事も計画的に、効率的に結果を出しているのだと私は考えます。

大人になってからも学びの連続です。しかも学生時代とは違い、学んだ内容が仕事に直結しますし、与えられる時間も多くはありません。

短期間に効率的に、かつ今後も使える知識として頭に定着させる必要があるのです。

「勉強のやり方」とは、学生時代以上に大人になってから本当に必要とされるものではないでしょうか。

中高の定期テストができるようになれば良い。受験で合格できればそれでよい。それだけのために塾に通うのは何か、もったいないような気がします。どうせなら、その先、大人になって仕事に就いたあとも基礎となるような何かを得てほしいと思うのです。

点数だけでは把握できないことを診る

2017年06月21日

生徒の答案は全教科確認しますが、点数以上に答案用紙をよく「診る」ことが重要です。

答案用紙はいわばカルテです。どこがどう悪くて、点数が取れていないのか、そこを改善するためにどう取り組みを変えるのか、すべては答案用紙に答えがあります。

数学であれば、「知識・理解」「技能」「数学的思考」、英語であれば「知識」「理解」「表現」など、テストは問われている力によって問題が分けられています。

どの部分で点数が取れていなかったのかで、今後の取り組みを変えるヒントを得ることができます。

例えば数学で「知識・理解」が取れていなかった場合、教科書の見直しが足りなかったことを意味します。その上で「技能」が取れていたのなら、次回はテスト前の見直しをしっかりやろうという話になりますし、「技能」すらも取れていなかった場合は、基本から理解していないことを意味するので、まずは技能でしっかり点数が取れるように練習していこう、という話になるわけです。

英語で「知識」が取れていなければ単語熟語の暗記ができていなかったことを意味します。「理解」が取れていなければ文法問題の演習量を増やすことを考えますし、「知識」「理解」ができた上で「表現」ができていなければ、英作などの問題演習を強化していくことになります。(こんな表面的な話ではなく、もっと深く取り組みの話をしますが長くなるので割愛します。)

同じ点数でも、答案の表情は様々です。正解部分と不正解部分を分析すれば、今後の取り組みは全く違うものになります。

ただ点数だけ見て、頑張った、とか、次は頑張ろう、とか、次につながらない声掛けに意味はありません。

当塾では毎テスト取り組みを反省して次につなげるために、以上のような点に注意して話をします。もしテストの分析と次への改善が十分でない場合は、一度ご相談ください。

スキマ時間を上手く使えていますか?

2017年06月17日

勉強とは机に向かってするもの、という考えが、特に古い世代にはありますが、実はそうではありません。

どれだけ机に向かってやる勉強を少なくするか、が実は重要なのです。

机に向かってやる勉強は集中力に限界があります。人間、長時間同じところにずっと座ってられないものです。

理科社会の成績を上げる子の特徴

2017年06月12日

EST専任個別指導では、理科と社会は通常授業では行っていません。にもかかわらず入塾後理科社会の点数を上げている子がいます。このことについて少しご紹介します。

そもそも、中学の理科社会の成績を上げるために必要なことは何なのか。

それは類題演習です。

テスト課題だけでは、1通りの解法、理解しか生まれません。テスト課題とは違う形で出題されても対応できるようにするためには、他の教材を用いての類題演習が必要なのです。

当然優先されるべきはテスト課題ですから、それらを終わらせてから類題演習に取り組みます。そのための時間を作らなくてはいけません。

ポイントは【テスト前に理科社会の類題演習ができる時間を作ること】です。

そのために、テスト週間よりも前からコツコツ課題を解き進めていき、テスト週間に入るときには大方終了させ、課題2周目をやりながら他のテキスト用いて類題演習を進めていき、直前にテストをして定着を確認する。これが定期テストで点数をとり、なおかつ長期記憶に残す勉強法です。

当塾で理科社会の成績を上げている子は、例外なくこの取り組みができています。

この子たちに共通するもう一つの特徴が、数学英語の取り組みにも現れています。

当塾は数学と英語を通常授業で進めていますが、この子たちは家での学習をしっかり取り組めており、テスト範囲の予習を、早い段階で終了することができていました。今回のテストでは3週間前には終わらせることができていました。

そうなれば、空いた時間に理科社会に取り組めるようになります。結果理科社会の成績につながっていくわけです。

これは私の考えですが、5教科苦手だからと言って、5教科すべてを塾の授業でやるなんて完全に非効率です。まず軸(数英)をしっかり作れば、自然と他の教科に良い影響を与えていきます。これが当塾の考え方です。

中学生はそろそろテストの成績も返って来る頃ですね。次のテストまで3ヶ月ありますから、取り組みを改善するチャンスです。今回の取り組みをしっかり反省し、次回に向けて少しずつ取り組んでいけるといいですね。困ったときはお問い合わせください。

赤点を取った話

2017年06月07日

私は高校生のとき、1度数学の定期テストで赤点をとりました。

そのときに先生に言われたことを未だに覚えているのですが、意外と考えさせられる言葉でした。

当時私は部活の大会前ということで土日も練習があり、あまり勉強時間を確保できていませんでした。テスト週間にも部活があったことを覚えています。

そんな背景もあり、赤点を取ってしまったことを、別に仕方ないか、と考えていました。

そして赤点の人だけが受講しなければいけない補講で、担当の先生に、どうした?と聞かれ、私は「部活が忙しくて…」と言い訳すると、先生は私にこう言いました。

「そうか、じゃあ部活辞めろ」

赤点でも仕方なかったと思っている自分にとってはかなり衝撃で面食らった覚えがあります。

当時は、その言葉をうまく解釈できませんでした。しかしよく考えてみると、意外と考えさせられました。

部活も含め習い事全般に言えることですが、絶対にやらなくてはいけないものではありません。自分の意思でやると決めているものであり、やりたくなければ辞められるものです。

「そうか(でも部活は強制ではない。自分でやりたくてやっているものを、勉強ができない言い訳に使うくらいなら、)じゃあ部活辞めろ。」

今更ながら理解できました。

部活で特待生、推薦等で進学したり、今後もずっとその道を極めていくという人でない限り、やはり学生であれば最も優先されるべきは勉強です。

もちろん私は部活や習い事を否定するつもりはありません。私自身それらから得たものはたくさんあるので、むしろ積極的に取り組んでもらいたいと思っています。

しかしそれを勉強ができない、勉強する時間がないという言い訳に使ってはいけない、ということです。

自分がやりたいことを一生懸命やりたいのなら、やるべきことをしっかりやるという前提に立っていなければいけません。時間的制約もそれによって休みがなくなることも、すべて甘んじて受けるべきことです。

勉強できない言い訳に使うのではなく、残された時間でどれだけ効率よく勉強できるのかを考えていけるといいですね。

本当に勉強ってやり方なんだな、という話

2017年06月02日

結構前の話ですが、バラエティ番組で勉強についておもしろい検証をしていましたね。見た人もいるのではないでしょうか。

高学歴芸人と勉強が苦手な芸人が、同じ内容の授業を受けて、その後小テストを受けたとき結果にどのような違いが生じるのか、という検証をしていました。

結果は予想通り高学歴の人が満点近く取って勝ったわけですが、2者にどのような違いがあったのか。

何かを得ることは何かを失うということ

2017年05月29日

自分の今の成績より高いレベルの高校、大学に合格したいなら、相応の勉強をしなくてはいけません。周りの子が遊んでいるときも、当然勉強しなければいけませんし、どれだけ忙しくても勉強時間を取らなくてはいけません。

「大学合格」「高校合格」「成績アップ」を得る代わりに、「自由時間」を失うわけです。

例えば、買い物なら、買う分だけお金を失って当然だ、と納得できますよね。でも勉強においてはどうでしょうか。

○○大学、○○高校に合格したい、成績は上げたい、勉強はできるようになりたい。でもゲームはしたい、テレビは見たい、寝たい、自分の自由時間は削りたくない。

こんな考えをもっていませんか。

これは、物は買いたいけどお金は払いたくない、と同じことです。ただの万引きですね。

勉強で結果を残したいなら、当然それ相応の時間を犠牲にしなければなりません。その覚悟がないのなら、成績を上げたいとか、勉強ができるようになりたいとか、冗談でも口にしてほしくないものです。

目標は高いのに行動が伴っていないことは、非常に滑稽ですよね。「俺は将来ビックになるぜ」と言って、何の努力もしていないヤツどう思いますか。

成績を上げたい、目標の志望校に合格したい、など自分の目標を達成したいなら、自分の自由時間を犠牲にする覚悟を持ってください。

今の自分の目標と現状の成績を見てどう感じますか?順調だな、と思いますか。全然ダメだな、と思いますか。全然ダメだと思うならまずは、今までの自分自身と向き合ってみて下さい。

目の前のテストの結果が、今までの自分の集大成です。そしてこれからの自分を変えるのは、今の自分の覚悟次第です。

高校生は中間テストが終わりましたが、もう1ヶ月後には期末テストが待っています。中学生は来月からテスト週間に入ります。テストは自分を見つめ直す良い機会です。目をそらさず、しっかり向き合えば自ずとやることも見えてくるでしょう。環境のせいにせず、まずは自分が変わろうとすることから始めましょう。

難題と思考

2017年05月23日

突然ですが、スマホの料金制度って難しいと思ったことはないですか。

各社いろいろなプランがあって、何が得なのかどうかもわからなくなってしまいそうなくらいです。

大手キャリアであれば最低でも大体一人5,6000円くらいするわけです。一万円を超す人もいると思うので、毎月のかなりの出費になります。そりゃ、ソフトバンクが純利益1兆円超すはずです。

でも実はスマホの料金なんて安くしようと思えば、結構安くなります。

なぜこんな話を突然したのかというと、この携帯プランという難しい問題に私が直面したとき、ふと思ったのです。

これってひょっとすると難問に直面している生徒と同じことなのでは?と。

難しい問題に直面したとき、すぐに諦めて答えを見てしまう子と、しっかり考える子。

スマホのプランを「難しいから今のままでいいか」と諦めてしまうことと、得するためによく考えようとすること。

先のことを考えたとき、確実に後者の方が得にも関わらず、なかなかやろうと思えないですよね。時間もかかるし、考えても難しいし…。

これが「思考停止」というやつです。煩わしいことは、考えることすら辞めてしまいたいというのが人間の性です。

しかし思考停止しても、確実に損するのは自分です。勉強だろうが、スマホの料金だろうが、何であろうが考えることを辞めれば何も得しません。それどころが大きな損をしてしまうことだってあるのです。

私は2年前にスマホの料金を見直そうといろいろ調べましたが、当時8000円くらいの料金が今は6000円くらいです。正直プランを見直して、5000円くらいにしようとも思っています。そうすると、毎月3000円安くなってこれが2年続けば、72000円料金が浮くわけです。何かいいものが買えそうですね。(笑)

単に難問を解くことだけでなく、普段の学習習慣や授業への姿勢、勉強とそれ以外のことのバランスなど、学生にとっての「むずかしい問題=難題」はたくさんあります。

このような難しい問題を見てみぬふりせず、まずは思考しましょう。現状に満足したり、不本意な現状を放置することなく、常に将来の利益を考えて動けるようになれば、自然に問題は解決していきます。

優先順位を考える

2017年05月18日

物事には必ず優先順位というものがあります。

こと仕事においては、現況に応じて優先順位を見定めて取り組んでいくことが重要です。

優先順位を考えて取り組むことができる人は効率よく仕事をこなすことができます。

では、このような優先順位に対する考え方はいつ養われるのか。

私は、学生のときの勉強への取り組み方が基になっていると考えています。

日本は学歴社会と言われていますが、お勉強ができることと、仕事ができることはイコールになりません。しかしレベルの高い大学へ進学できたことに対して、勉強という「仕事」を効率的にこなして結果を出したという評価がなされている、とは考えられないでしょうか。(もちろん全員がそうとは限りませんが)

そして、その効率を考えるときに、優先順位と言う考えが必要になります。

例えば宿題です。テレビやゲームなど、帰宅後自分のやりたいことばかりを先にやって、後々焦ってやったり、最悪やらなかったりと言った子もいます。一方で、学校の休み時間にすべて終わらせて帰って来る子もいます。優先順位が高い宿題を、学校でやれるときにやってしまって、家では自分の時間を多めに取ろう、と自然に考えることができています。

優先順位の高いものからどれだけ早く終わらせるかを考えることができるようになれば、物事はすべて効率化していくのです。

テスト勉強でもそうです。

特に高校生は教科も多いので、どのように進めていけば一番効率よく知識を定着させてテストに臨めるかを考えるいい機会になります。

土日を挟んだあとにある教科はその土日までに最低でも8割は定着させておきたいから、まず土日に入る前にテストがある教科を優先しながら、並行して少しずつ課題を進めていこう、としっかり優先順位をつけて考える子もいれば、土日があるからまだ大丈夫でしょ、と短絡的な考えしかしていない子もいます。

優先順位のつけ方が身に付けば、勉強効率があがり、それが結果につながっていきます。そしてその先に待っている受験勉強、ひいては社会に出たときに、大きな力となって自らを助けてくれます。

これは人に言われてやるべきものではありません。塾の操り人形のようにただ言われたことを漫然とこなしているだけでは決して身に付けることはできません。

優先順位を自分で考えることが何より重要です。そのための一つの練習として普段の勉強をしていくことが、当塾の一つのテーマでもあります。言われたことしかできない子になるか、自分で考えてできる子になるか。分岐点は実は中高生の段階なのかもしれません。

得意教科をつくる

2017年05月14日

苦手教科はいろいろあるけど、得意教科はこれと言ってない、という子は多いと思います。そもそも得意教科の定義とは何でしょうか。

テストで高得点が常に取れる、というのが一番わかりやすいですが、テストの点数が取れる=得意、とは一概には言えません。

私は、勉強していて楽しい、という感覚がある教科だと考えています。

大学入試新制度でCBTの導入が検討されている件

2017年05月11日

2020年以降の大学入試新制度において、センター試験が廃止されることはよく知られている事実ですが、CBTの導入が検討されていることはあまり周知されていないように思います。

模試を有効に使うべし

2017年05月06日

いつかの記事で、受験勉強とは【受験当日までに、志望校に合格できる最低限の点数を取れるようにするための勉強】と言いました。

そして最低限の点数と自分の実力を把握できる唯一の機会が模試です。受験勉強において、模試への取り組みは1位、2位を争うくらい重要です。この模試への取り組みが合否を分けるといっても過言ではありません。

しかし多くの高校生が、模試を何となく受けているような気がします。特に高3は、毎月のように模試がある分、1つ1つを疎かにしがちです。貴重な機会を無駄にしないよう心がけることが重要です。

主に高校で行われる模試は、河合塾の全国統一模試、ベネッセの進研模試とベネッセ駿台の模試の3つくらいでしょう。

特に新高3生はスケジュールをしっかり把握していますか?最初の模試はいつですか?それはマークですか、記述ですか?どの模試の結果がドッキングされて判定されますか?

きっと正確に答えられる子はほぼいないでしょう。まずはこれらを知った上で戦略を立てることからです。年間予定表を見れば大体のっています。

今日が今年度最初の模試だったという学校も多いと思います。

必ず今日明日中には直しをしましょう。テスト前で課題もあって大変だと思うので、まずは一通り解き方を確認し、定期テストが終わったら再度解き直しをしましょう。

1回1回の模試が、今の自分を振り返ることができる貴重なチャンスです。決して無駄にすることのないように意識的に取り組めるといいですね。

「分からない」をどう受け止めるか

2017年04月24日

問題を解いていて分からない所が出てきたときに、どうしますか。

分からない問題にぶち当たったときにどうするかで、その子の勉強に対する姿勢が見えてきます。それの積み重ねが結果的にテストの結果につながり、受験の合否に関わってくるといっても過言ではありません。

「分からない」にどう対処するかが学習においてとても重要です。

「毎日コツコツ」は身に付く才能

2017年04月19日

勉強は毎日コツコツが基本です。

基本ですが、これがなかなか難しいんですよね。追い込まれないと本気になれないとか、テスト前じゃないと勉強できない、とか勉強ができる進学校の子の中にもこういった子がいます。

中学までならそれでも対処できるかもしれません。(うちでは絶対やらせませんが)

しかし高校に行くとそれで対処できるだけの余裕もなく、結果的に付け焼刃の知識、その場限りの知識だけつけてきて、基本が定着せず、受験で痛い目を見るんですよね。そういった子をたくさん見てきました。

これを考えると、毎日計画的にコツコツやることは、学力と無関係の才能なのかもしれません。

ゴールデンウィークに向けて

2017年04月15日

月は新しい学年、新しい学校と、環境が変わり、なかなか勉強に意識がいかないものですね。授業も始まりましたが、いかがでしょうか。分からないものをそのまま放置していませんか?

高校生はGW明けにすぐ中間テストがあります。また中学生もGW明けがテスト1ヶ月前になります。当塾の授業は中学生は1ヶ月前からテスト対策になるので、そのために課題をしっかり進めていく必要があります。

当塾の生徒たちは、ほぼみんな予習が進んでおり、中学生は大半が前期中間テストの推定範囲まで終了し、課題を進めている子もいます。

今回は春休みを挟んだので、予習を進めることは楽勝でしたが、それで満足していては困ります。課題は終わってからが本当の勝負です。

学年いろいろなレベルの子がいる中で、宿題はみんな同じなわけですから、それが1人1人に十分必要な勉強であるわけがありませんね。誰かが言っていましたが、宿題は学校の先生の自己満足です。(怒られる(笑))自分がやるべき勉強はその先にあります。高校生も同じです。

学年トップレベルの子なら、応用問題を中心に取り組む必要があります。学年下位の子なら課題を何通りもやらなくてはいけません。それができなけれは基礎に戻って学習する必要もあるかもしれません。このような自分のための時間を取る必要があるわけですから、課題を早めに終わらせることは、当然の取り組みです。

今月末から当塾もゴールデンウィーク休みに入ります。この1ヶ月の疲れが一気に出るかもしれませんが、この連休にしっかり課題を進めていくことが肝心です。特に高校生はGWはテスト週間と同じです。ここでさぼった子としっかり準備をした子のテストの点数の違いは毎年明確に出ます。

新高校1年生は、高校生活のスタートをしっかりきれるように準備を進めていきましょう。

柔軟な発想を鍛えるためには

2017年04月11日

柔軟な発想ができるということは、勉強において重要なことです。

発想力が必要なのは理系教科と考えられがちですが、これは文系教科、理系教科関係なく必要な力です。問題を解く中で「そんなこと思いつかないよ」と思ったことはありませんか。それを解くために必要な力が柔軟な発想力です。

受験勉強について

2017年04月06日

一般的に、翌年に受験を控えた子のことを受験生といい、受験生がやる勉強を受験勉強と言います。しかし、私は受験勉強がそのように定義されることに何か違和感を感じます。むしろこの定義のせいで、3年生になってからでないと受験を意識できない子が多くなっているとさえ思っています。

では受験勉強とはどう定義すべきなのか?この定義を考え直すだけで、普段の学習の意義が見えてくると思います。

私は受験勉強をこのように定義しています。

新高校2年生が覚えておくべきことと心構え

2017年04月03日

新高校2年生には、2年生なりの心構えがあります。

1年生のときと同じ感覚、同じ意識で取り組んでいると、来年受験の年になって後悔することになります。この1年は受験生までのブリッジの期間であるということを忘れてはいけません。やるべきことはしっかりこなした上で、自分の勉強をしっかり取り組んでいきましょう。

2026年度定員情報

・塾全体の定員に達した場合は募集を停止致します。興味のある方はお早めにお問い合わせください。

新中1…2~3人

新中2…1~2人

新中3…1~2人

新高1…1~2人

新高2…2~3人

新高3…1~2人

お問い合わせ

フォームでのお問い合わせは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINEでお問い合わせ

友達追加をして、お気軽にお問い合わせください!

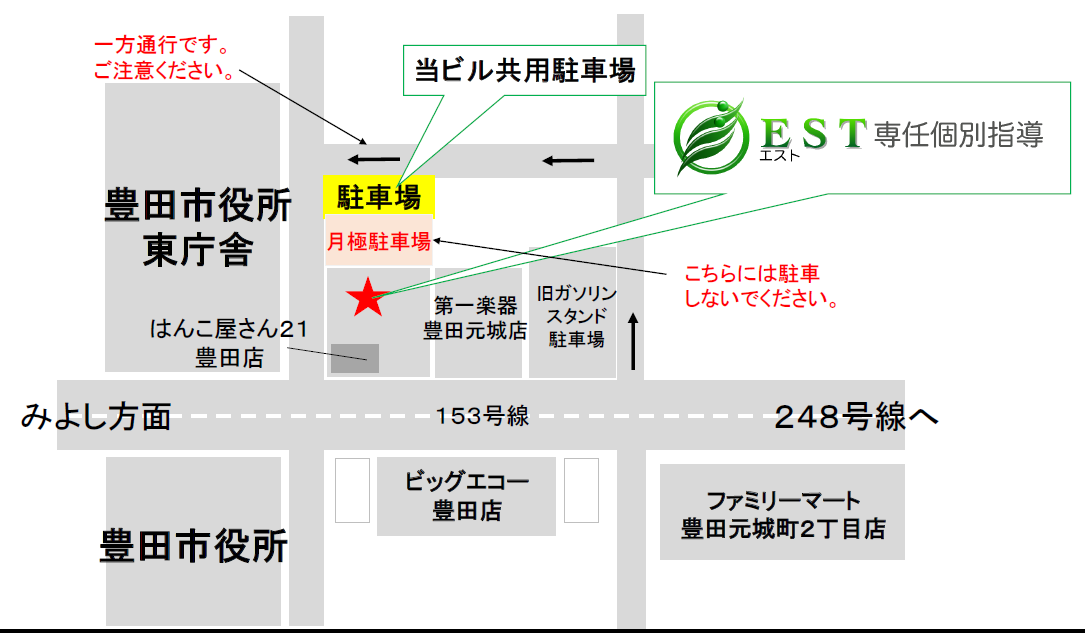

アクセス

住所

〒471-0024

愛知県豊田市元城町4-19-1名古庄ビル2階

豊田市駅から徒歩7分

駐輪場あり

ビル共用駐車場あり

詳細図

営業時間

平日16:00~21:40

祝日※14:00~19:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

※講習期間を除きます。

規定休校日

土曜・日曜 / 年末年始・お盆・GW

※土曜不定期開校(月間予定表)